中國的鳥(雀形目鳾科鳾屬)

中國的鳥(雀形目鳾科鳾屬)

Sitta 源于古希臘詞 Sitte,意為亞里士多德( Aristotle)提及的與啄木鳥相似的一種鳥。Linnaeus在 1758 年描述普通鳾時首次使用了 Sitta。

英文名稱 nuthack 指此種鳥常把堅硬的果實楔在樹的一些縫隙內,然后用喙把堅果慢慢打開。

鳾能沿樹干頭朝下前行(旋木雀、啄木鳥只能頭向上前行)。

鳾主要分布于古北界,4 個物種分布在美洲。

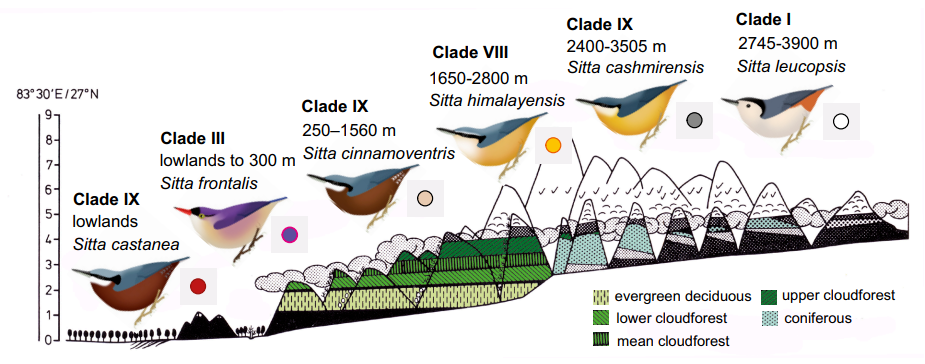

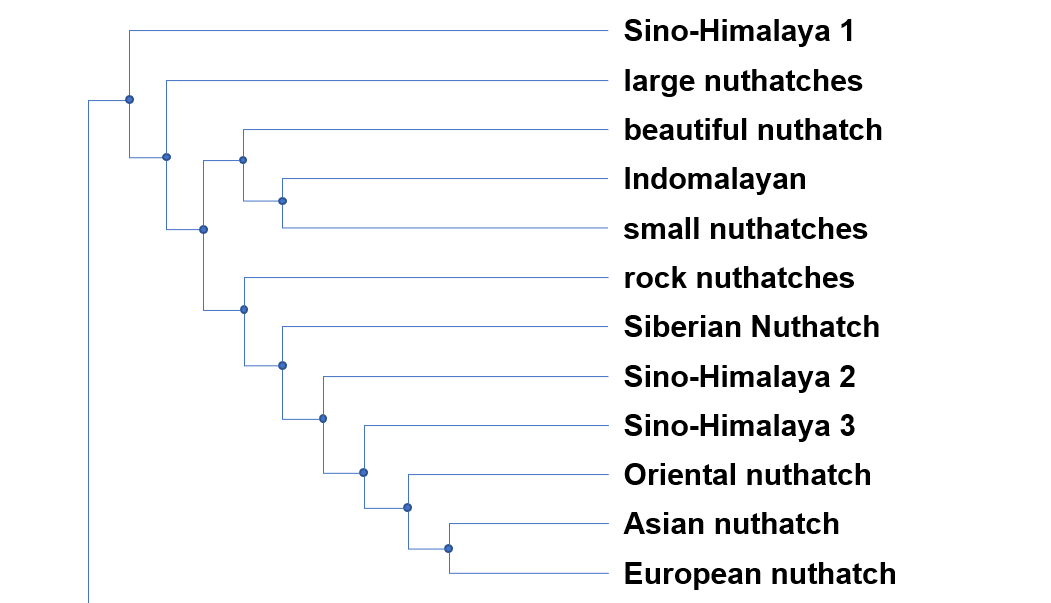

2020 年 Packert 等人重建了鳾科( Sittidae )的系統發育樹,仔細看這棵系統發育樹,著實有些困惑。

鳾屬( Sitta )現存 29 種( IOC V13.1 ),在中國有分布的有 11 種,可能有分布的有 2 種。

Packert等人 2020 年將 29 種鳾分為 12 類,

其系統發育關系如下:

鳾屬起源于大約 1080 萬年前。

Sino-Himalaya 1(中國-喜馬拉雅山 1)

這個分支(I)是最古老的進化分支,現存喜山鳾( leucopsis )和白臉鳾( przewalskii )兩個種,其分化時間大約發生在 200 萬年前。

單型種,在其分布區域內普遍罕見(Harrap & Quinn 1996)。

棲息于高山針闊混交林中,在樹冠附近的枝上覓食昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:在甘肅蓮花山、青海互助北山、四川若爾蓋巴西鄉、小金縣巴郎山、汶川布瓦山、康定甲根壩運氣好可以找到它,難-。

large nuthatches(大的鳾)

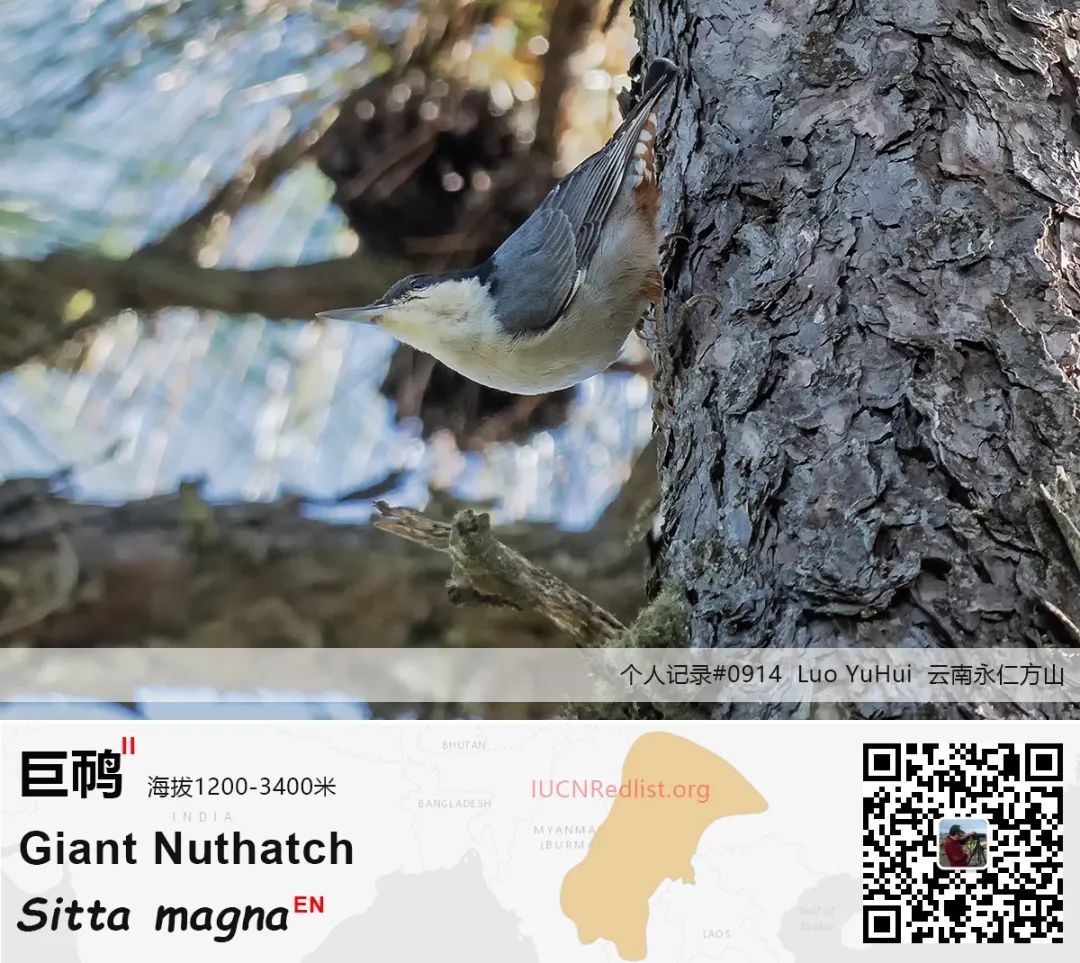

這個分支(II)起源于 1020 萬年前,現存白胸鳾( carolinensis )和巨鳾( magna )兩個種,其分化時間大約在 650 萬年前。

有意思的是,白胸鳾分布于美洲,巨鳾則在中國西南地區很狹窄的一個區域內,混得也不咋樣,沒有進化出更多的種不說(連個亞種都有不起,白胸鳾有 7 個亞種,而且一些亞種之間的分化時間在 100 萬年前),關鍵自己還瀕危(EN)了。

問題是這白胸鳾是如何去美洲的?在 -1020 至 - 650 的 370 萬年之間究竟發生了什么?鳾的起源地究竟在哪里呢?

單型種,種群數量大約在 1500 - 3800 只(IUCN 2020)。

棲息地偏好挑剔,因此在分布區內的大部分地區通常不常見或不存在,需要在山麓和山地大量生長成熟的高大松樹的地方,在樹干、樹枝、巖石上覓食昆蟲、種子。

拍攝難易程度:在云南楚雄的紫溪山和永仁的方山找到它們不難,易。

beautiful nuthatch(麗鳾)

該進化分支(V)現存麗鳾一個種。

單型種,種群規模大約在 3650 - 15000 只之間(IUCN 2020)。

中國境內的記錄在西藏墨脫和云南貢山。

棲于原始森林的針葉林中,成對或結小群活動于溝谷林喬木樹頂,在枝葉茂密的大樹下覓食昆蟲。

拍攝難易程度:難+。

橙色的腹部、白色的臉和翅膀上耀眼的藍色條紋的組合在鳾科中是獨一無二的,被譽為中國最漂亮的小鳥!至于藍喉蜂虎是中國最漂亮的小鳥,那是沒有見過幾只鳥的媒體記者胡吹的,不算數。

號稱只拍漂亮鳥的鳥友沒拍到麗鳾的大片,對得起的世界頂級攝影裝備?索 10 萬就只拍得一些菜鳥,會甘心?!

去墨脫吧,還不到一個中檔無反機身的錢,那根本不叫事兒,對吧?不過要有心理準備哦,撅起屁股折騰半天,運氣好也就是張望天肚皮版而已,至于數毛、飛版、踩背、溫情脈脈育雛就不用想啦。

Indomalayan(中南半島-馬來西亞)

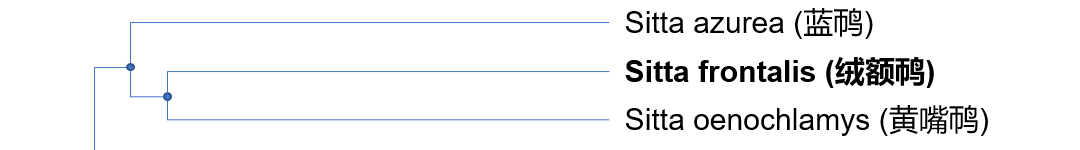

這個分支(III)現存藍鳾、絨額鳾、淡紫鳾和黃嘴鳾 4 個種,其中淡紫鳾沒有參與研究,中國的鳥類學泰斗鄭作新曾將淡紫鳾( solangiae )看作是絨額鳾( frontalis )的亞種,但有其他學者( Clements/eBird )認為是黃嘴鳾( oenochlamys )的亞種,它究竟與哪種鳾關系更為密切,沒有分子遺傳學的證據,暫時就只能不知道了。

絨額鳾與黃嘴鳾是姊妹種,分化時間大約發生在 220 萬年前,黃嘴鳾的一些亞種的分化時間也在 150 萬年以上。

種群規模未知,在其分布區域內的最佳棲息地甚常見(Harrap & Quinn,1996)。

5 個亞種中的 frontalis 分布于中國西南地區。

棲息于溝谷、山坡或山頂的闊葉林或針闊混交林間,在樹頂至底部、樹枝、巖石上等地方覓食昆蟲、種子。

拍攝難易程度:在云南普洱、盈江的鳥塘以及瑞麗周邊的山地,很常見,易。

單型種,在越南西北部并不像以前認為的那樣罕見,在大叻高原可能相當常見,在海南的好森林中也并不罕見,在昆嵩高原的地位尚不確定(del Hoyo 等人 2008)。

棲息于茂密的山地森林中,多成小群在茂密的樹冠層下的樹干上,圍繞樹干呈螺旋形上下活動,行動敏捷,覓食昆蟲。

拍攝難易程度:在海南尖峰嶺見到它其實相對容易,可就是沒有得到滿意的片子,咋解釋呢?鳥運不佳唄,中。

small nuthatches(小的鳾)

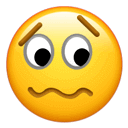

這個分支(IV)現存 8 個種,小鳾( pygmaea )和褐頭鳾( pusilla )是棲息于美洲的一對姊妹種,其分化時間大約在 300 萬年前,它們是如何去美洲的,在古北界的過渡物種是什么呢?

分布于北非的阿爾及利亞鳾( ledanti )、西亞的克氏?( krueperi )是姊妹種,它們的分化時間大約發生在 70 萬年前,滇鳾( yunnanensis )又是這對姊妹種的姊妹種,分化時間大約在 200 萬年前。

黑頭鳾( villosa )與科西嘉?( whiteheadi )是姊妹種,且分化時間大約在 50 萬年前(好年輕哦),更神奇的是分布于美洲的紅胸鳾( canadensis )又是黑頭鳾和科西嘉?的姊妹種,分化時間大約在 240 萬年前,紅胸鳾如何去美洲的,在古北界的過渡種是什么呢?

種群規模未知,估計居住在中國的黑頭鳾不超過 4 萬只成年鳥(Brazil,2009),因此它不那么常見或者局部常見。

3 個亞種中的 bangsi 在中國中部,villosa 在中北部和東北部。

棲息于松樹林,落羽杉和其他針葉樹,在樹枝上覓食昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:在青海互助、四川汶川布瓦山,找到 bangsi 并不難,在華北山區找到 villosa 相對更容易,中。

單型種,被描述為局部常見的(IUCN 2016)。

棲息于松樹林,落羽杉和其他針葉樹,在樹枝上覓食昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:云南的楚雄的紫溪山和永仁的方山,就是常見的局部之一,易。

種群規模上限估算為 5 億只成年鳥(IUCN 2018)。

rock nuthatches(巖鳾)

這個分支(VI)現存巖鳾( Sitta neumayer )和東巖鳾( Sitta tephronota )兩個種,與其它鳾不同,巖鳾并不棲息在森林里,而是棲息于西亞至中亞的巖石縫隙、洞穴或巖石表面的懸垂物下,其中東巖鳾可能存在于西天山地區。

種群規模上限估算為 214 萬只成年鳥(IUCN 2016)。

4 個亞種中的tephronota 可能存在于西天山地區,中國暫無記錄。

棲息于多落巖的山地,在懸崖、壁架和巨石上攀爬,夏季尋覓昆蟲和蜘蛛,冬季尋覓植物的種子和蝸牛。

Sino-Himalaya 2(中國-喜馬拉雅山 2)

這個分支(VIII)現存白眉鳾( Sitta victoriae )和白尾鳾( Sitta himalayensis )兩個種,其分化時間大約在 450 萬年前,白尾鳾是單型種,來自三個地區的樣本之間的分化時間在 270、240 萬年前。

單型種,常見于喜馬拉雅山,在其它地方常見至罕見(Harrap & Quinn 1996)。

棲息于松樹林,落羽杉和其他針葉樹,在樹枝上覓食昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:在墨脫很常見,在高黎貢山則罕見,中。

Sino-Himalaya 3(中國-喜馬拉雅山 3)

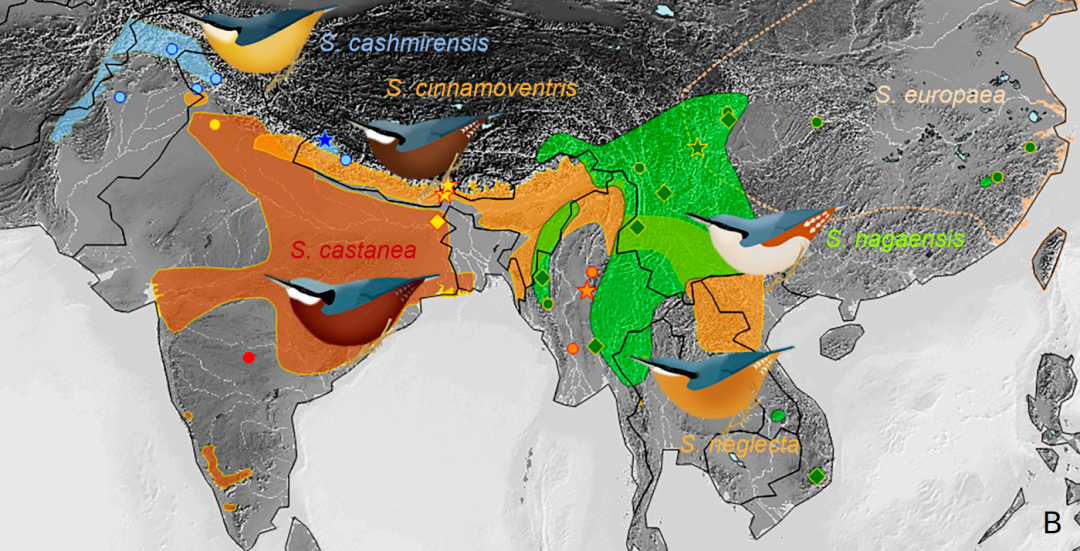

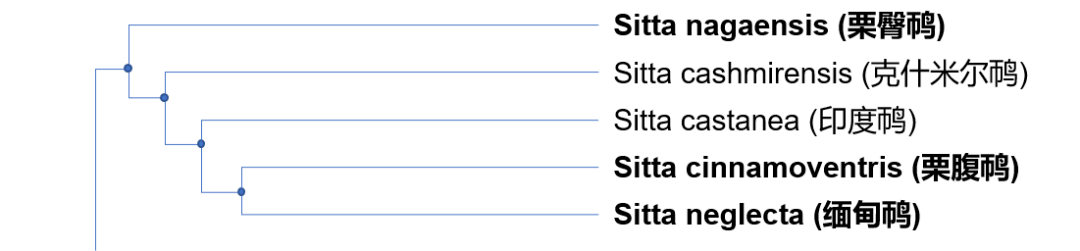

這個分支(IX)現存克什米爾鳾、印度鳾、栗腹鳾、緬甸鳾、栗臀鳾等 5 個種。

緬甸鳾與栗腹鳾分化時間大約在 125 萬年前,以前是栗腹鳾的亞種,它的分布區覆蓋了瑞麗和瀾滄拉祜自治縣的一小角。

種群規模未知,在其分布區域內通常常見(del Hoyo 等人 2008)。

4 個亞種中 cinnamoventris 在西藏東南部、云南盈江、tonkinensis在云南南部。

棲息于松樹林,落羽杉和其他針葉樹,在樹枝上覓食昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:春夏在普洱的鳥塘里常見,易。

單型種,種群規模未知。拆分自 Sitta castanea,與栗腹鳾( Sitta cinnamoventris )是姊妹種,分化時間大約在 125 萬年前。

可能出現在瑞麗和瀾滄拉祜自治縣。

棲息于松樹林,落羽杉和其他針葉樹,在樹枝上覓食昆蟲和植物的種子。

種群規模未知,在其分布區域內普遍常見(Harrap & Quinn 1996)。

3 個亞種中的 nagaensis 在藏東南和云南西部,montium 在其他地區。

棲息于針葉林和針闊葉混交林中,在樹枝上尋覓昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:在高黎貢山的鳥塘和成都周邊山區,很常見,易。

Oriental nuthatch(東方鳾)、Asian nuthatch(亞洲鳾)、European nuthatch(歐洲鳾)

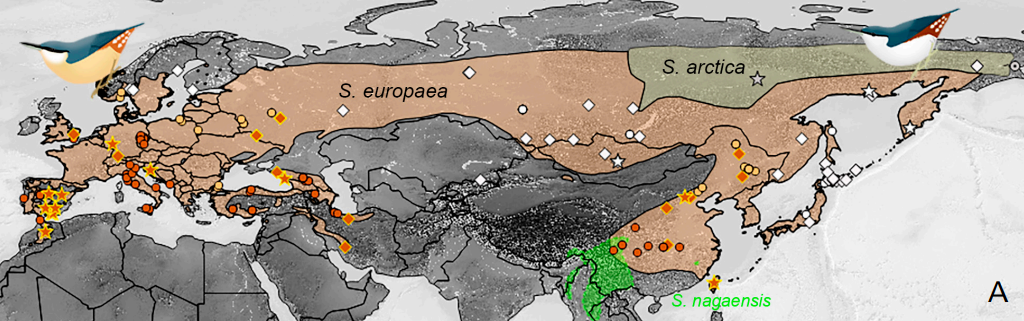

這一分支(X)就是廣泛分布于古北極北部的普通鳾,Packert 等人 2020 認為普通鳾有三個分類群組成,其分化時間至少也在 125 萬年以上。

以前一直將分布于西伯利亞東北部的西部利亞鳾視為普通鳾的亞種,Packert 等人 2020 的研究表明,它實際上來自一個更古老的分支(VII),屬于古代亞北極地區的殘余物種。

21 個亞種中的 formosana 在臺灣,seorsa 在新疆,sinensis 在中北部和東部,amurensis 在東北。

棲息于松樹林,落羽杉和其他針葉樹,在樹枝上覓食昆蟲和植物的種子。

拍攝難易程度:常見,易。

鳾起源于喜馬拉雅山嗎?如果是,那么分布于美洲的 4 種鳾如何去美洲的呢?

西伯利亞鳾的存在說明鳾經歷過多次擴散。

https://mp.weixin.qq.com/s/XXjsOZAujU79emzYg2a9Qg

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn