世界環境日 | 鳥云之地

3月底,我有幸做為SEE任鳥飛“守護候鳥體驗官”,去往遼寧丹東東港海濱濕地,與當地鸻鷸鳥類研究所的一線保護工作者一起,體驗了在海邊看遷徙而來的鸻鷸類鳥群、環志、采樣底棲生物的工作。這里是東亞-澳大利西亞遷飛通道上關鍵的水鳥經停地,在鴨綠江和大洋河兩個河口之間,直線60公里的海岸生境主要是潮間帶灘涂以及河口沖積平原,部分區域被劃建為國家級自然保護區,春季遷徙季里,有超過30萬只雁鴨和約20萬只鸻鷸類經停,是中國鸻鷸類種群數量最多的區域。

在東港海邊和灘涂上所看到的一切,現在回想就像是放在心底的夢,不愿去觸碰,仿佛一旦走近,夢就消散了。去年此時在江蘇黃海邊的經歷也是同樣。然而,不寫出來,我可能才是真正遺失了細節、遺失了夢。

那幾天行程安排得很滿,幾乎沒有時間看微博、豆瓣、朋友圈,眼睛一直在吸收著東西。直到返程上了火車,我的眼前還時不時飄飛著鳥群的幻影。心里全部裝著的都是鳥的事,包括許多新的感受,仿佛日常那個熟悉的、已是我生活一部分的網絡世界已經離我很遠,眼前的所有一切才是最真實的現實,我情愿就這樣活在自己的時間里,活在一個很狹小又純粹的世界里。

而最初到達時,我們一路都懷著好奇和探奇,從本地老師那里不停確認“對面是不是朝鮮?”大概也無異于任何一個游客的發問。看到近在咫尺的鴨綠江邊枯草間停棲著大群的鴻雁,對岸就是朝鮮,可以見到一些房屋和走動的人,我最深最強烈的感受,就是人類的國度劃出了清晰的邊界,而鳥兒卻不受約束,它們是這個星球最自由的旅者。然而,人類的事情卻又嚴重地影響著鳥兒的生存,并且是能夠很快感知到的蝴蝶效應。想想鴨綠江口潮間帶灘涂和韓國新萬金開發項目之間的關聯,當韓國新萬金建起了全世界最長的海堤,東亞—澳大利西亞遷飛區鸻鷸類最重要的經停地便受到了破壞,潮汐阻斷,灘涂喪失,一些鳥類的種群數量也隨即受到了重創,遷徙的鸻鷸類鳥經停到了我們的鴨綠江畔潮間帶,我們是否能夠守護住這片無比重要又脆弱的灘涂?

鳥與飛行

體驗活動有三天,第三天中午,同伴們都返程了,我自己留下,想再多觀察觀察鸻鷸,黃昏便又去了海邊。此時的潮水線離得還很遠,海岸邊除了停著幾輛小車,幾乎無人,這天晚上漲潮時間是在將近20點,到那時天早都黑了,我就這樣在海邊待到日落也很好了。灘涂上有一些星散的大杓鷸,一下一下認真地將長彎的喙戳在淤泥中尋覓食物,我們前一天下午才在這樣的泥質灘涂走了很長的一段,看那里面有哪些底棲生物,風很大,返程都有些疲累,然而現在卻又很回味那致密濃稠的黑泥緊緊咬住腳跟的感覺,想再走幾次。在夕陽的斜照里,隨著大杓鷸往復走動,它們棕黃的腹部也一下一下地被照亮,就像在越來越深黑的灘涂上閃著小小的信號燈。

我想起前一晚我們做環志的那只大杓鷸,鸻鷸鳥類研究所的白清泉老師提醒我摸了摸它的胸腹部,應該就是龍骨突的地方,能摸得出來細細一道縱向的骨骼,外面只是一層皮了——從澳大利亞一路越洋飛過來的它,已經消耗掉了太多脂肪,急需在鴨綠江口這片黃海北部的灘涂補充能量、增加體重。我是更真切地感受到了它們的“遷徙”。每停留一天,或者說每一次潮水上漲,對它們來說都是寶貴的時間(所以為什么說無人機的干擾對鳥類的影響很大,會讓它們原本覓食和休息的時間用于躲避、飛離)。

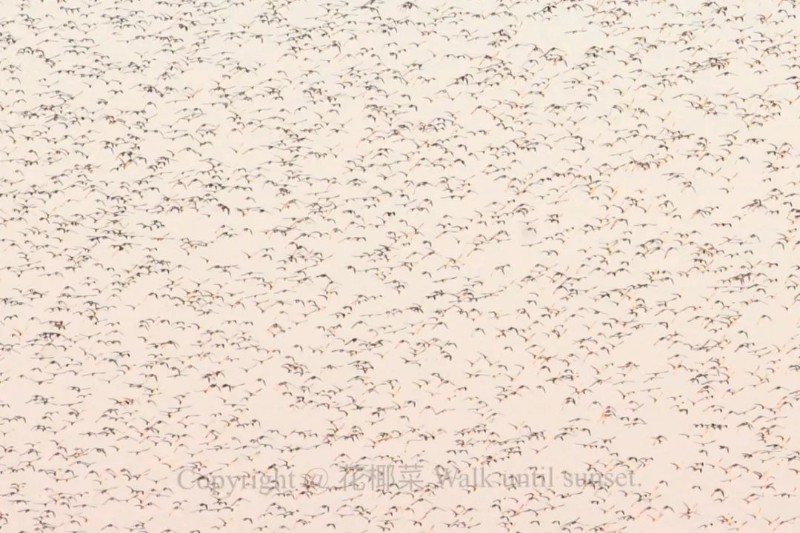

半小時后就在遠處看到了鳥浪。比早上高潮時看到的距離要遠很多,然而也許正是因為遠,或者是獨自一人,抑或巨大的海風、漸暗的天色,那龐大的鳥群、緊致有序的飛行、收縮變幻的不定形態也更令我感動,像去年5月的幾個黃昏傍我獨自站在江蘇的黃海邊濕地,看著遠處天際那幻影般的無數黑點組成的生命律動一樣,我的喉嚨有些發熱,幾乎又快要落淚。我的眼睛緊緊盯著鳥群前部的那幾只尤為突出的引領者,它們帶領著鳥群加速、轉向,而鳥群中的每一個個體之間,又保持著一種強有力的連接和穩定的間距,時疏時密,直至降落,像密集的雨點終于落定在大地。是這么美又充滿力與智慧的精巧的飛行。

第四天是巨潮,并且刮南風,風從海上來,潮水更高,也會將鳥兒推向離堤岸更近的地方。早上我趕著時間到達后,先往伸向海里的短堤上走,體形小的環頸鸻、黑腹濱鷸們在灘涂上蜷著身體,頭埋進羽翼里休憩,遠處潮水線處是一條粗黑的線,那是群集的斑尾塍鷸。潮水無聲無息,上漲得很快,環頸鸻、黑腹濱鷸們起飛了,我也退回到海堤上。

潮水把那道比灘涂上淤泥顏色更深的鳥線緩緩地向我站立的方向推進。在等待中,天空中的飛行也越來越壯觀,鳥群與鳥群相接,嵌合,又分離,我幾乎要倒退著,才能用鏡頭拍全整個鳥群的形態。風聲獵獵,其間卻仍然聽得到幾千只甚至上萬只鸻鷸此起彼伏、時遠時近的呼唳聲。

鳥浪也像是天空中的一種引力潮,被一種比月亮潮汐更神秘的力量所牽引、掌控。龐大的鳥浪形態變幻不定,有如幻影,忽濃忽淡,忽伸忽縮,忽黑忽白(白的是肚腹),像是有著一種自主意識的巨物,在天空中游移。就在這幻影的內部,同時還有著不同方向小的浪涌、翻轉、渦流。

遠方海平面處,鳥群一浪一浪,像煙云一般飄移過來,像有什么使命似地朝著岸奔赴。而我,就站在這岸的終點迎接它們。風也推送著它們,最終,緊致的鳥群從下部開始松懈,相繼滴落在近岸灘涂上。幾乎全部都是斑尾塍鷸,已經換上了繁殖羽的橘紅胸脯的鳥兒呀,擁有卓越飛行能力的佼佼者。天空中,灘涂上,滿目都是羽翼之河,這野性的甚至是狂野的景象。我在寒風中站了兩個多小時,腦海里不停地閃現著一個詞:鳥云之地。

潮水最終吞沒了灘涂,幾千只鳥兒齊齊群飛離開,去尋找它們的停歇地。為了這幾千雙翅翼同時撲動的聲音,下一個遷徙季我仍然還想再去聽一次。

鸻鷸鳥群的飛行的確壯觀,但是,鳥兒的飛行本身并不是為了讓人類去欣賞,它們只是循著食物而來。我也不想將此視為奇觀,或者是如同我們在短視頻里看到的配上悠揚或激昂的音樂,呈現出唯美的畫面。這不完全是真實。真正的真實是海灘上的大風,迎著風的駐立,寒冷,饑餓,一刻不停地覓食,以及缺乏高潮停歇地的不得已的半空盤旋。

我更感動于這個天空中的羽翼之河,組成它們的每一個小黑點,因為這些黑點都代表著一個個跳動著的小小的心臟,代表著堅毅的生命力。正如細心的觀察者才能發現的事實:白老師前一天給我們指出鳥群中剛到達不久的那只斑尾塍鷸,它的翅膀因為長久處于飛行狀態,此時已經累得幾乎拖在地上,不能合攏,需要休息4、5個小時之后,翅膀上的肌肉才能逐漸恢復知覺和力量。

鸻鷸類的鳥兒是這么特別,它們的生活節律不是跟隨太陽,而是跟隨潮汐。潮汐是鸻鷸類鳥兒日常活動的驅動力,灘涂一天兩次潮漲潮落,是一個豐富的食物儲藏庫,夜間寂靜,海潮漸漲,它們也要進食,潮水最高的時候,它們才在高潮停歇地休息,等待潮水褪去,灘涂顯露,它們再度有機會進食。我能見到如此眾多的鸻鷸類鳥兒,它們到達這里讓我看見,我視之為我的福分。在黃海潮間帶灘涂日漸縮減的現實里,這樣的情景能夠維持多久?我不敢想,我也不知道。從事鳥類研究或者是鳥類保護的人們,他們會不會預測出確定的答案?

面向灘涂,左邊的大堤就是幾十平方公里的大東港,它占據了一部分水鳥可覓食的灘涂,對水文、對潮汐輸送的養分也都有所影響。我身后是一些化工廠的廠房,沿海的濱海路已經十分便捷,過去這里都是荒草地,是鸻鷸們可以隱蔽休息的高潮停歇地。一起同行的上海自然博物館研究員何鑫老師是時隔16年來到這里,他覺察到鳥類種群數量下降了太多,寫了一段話,“對于這些候鳥而言,丹東的鴨綠江口只是其中一處它們需要不斷適應變化的地點而已,還有更多遷徙路線上的停歇地,乃至越冬地和繁殖地也在不斷變化著,我們不知道它們在如何適應這種變化,但在我有限的近二十年觀鳥經歷中,我覺得有太多鳥類的種群數量整體而言在不斷下降……”

就在前兩天,“生態學家”公眾號發布了一篇論文概要,《缺少適宜的高潮休息地加劇了潮間帶覓食地喪失對遷徙鸻鷸類的威脅》,研究團隊正是在鴨綠江口濕地,以大濱鷸和斑尾塍鷸為研究對象,采用衛星追蹤技術記錄鳥類在覓食地和高潮休息地間的往返通勤,研究人類活動干擾引發的鳥類驚飛及通勤飛行所消耗的能量。

論文中說,“鳥類在覓食地附近的潮上帶休息可以縮短通勤距離而減少飛行能量消耗。如果覓食地附近缺乏適宜的高潮休息地,鳥類往返覓食地和高潮休息地需要飛行更遠的距離從而消耗更多能量。

全球許多地區的潮上帶已被圍墾并開發為水產養殖塘、鹽田、農田等生產用地。在這些人工棲息地,生產活動和家養動物的干擾一方面會驚飛休息的鸻鷸類,另一方面可能使鸻鷸類需要飛行更遠距離以利用相對安全的高潮休息地。這兩種情況都將增加鳥類的能量消耗。特別是在鸻鷸類需要快速積累能量的春季遷徙停歇地,覓食地附近缺乏適宜的高潮休息地會導致鸻鷸類的能量積累效率下降。”

羽翼之河

采集底棲生物

在灘涂上最深切的記憶之一是關于風,關于冷。三月末,退潮的灘涂閃著冷光,像一片冰涼的冬日荒原,這里絲毫沒有春的跡象。然而,在長途遷徙的雁鴨之后,鸻鷸類鳥兒也到來了,在棕黑色的潮間帶淤泥中,它們留下采食時密集的腳印,大的是鷸類,小的是鸻類。即便還沒有等到潮水上漲的時間,我已經感受到了它們與這里廣闊灘涂的相依相存。此刻鳥兒們散落在它們能找到的高潮停歇地休息,也同樣在等著漲潮,等著進食——潮汐不停地沖刷海岸,將豐富的螺類、蚌類、甲殼類、軟體動物、蠕形動物等等,再度帶到潮間帶灘涂上來。

我們向海平面的方向走得更遠了一些,跟著擅長挖取淤泥樣方的老師傅,去看看底棲生物。這比我去年初下灘涂時走得更難一些,而這已經是白老師為我們選的一條很好走的漁民常走的工作道。在灘涂中走,腳下時不時打滑,連體水褲的膠鞋底與淤泥較力的咕嘰咕嘰聲音,忽然讓我想到了星野道夫,他寫遷徙的馴鹿群穿越初夏的苔原,遵循著幾萬年以來的古老方式,每年重復著長達一千公里的旅程在北極圈來回遷徙,馴鹿“哺~哺”地相互呼喚聲中,還有一個奇妙的聲音,“咯嘰~咯嘰”,他說這不是蹄聲,而是馴鹿柔軟的肌腱邊走邊施力的聲音,這是為了進行數千公里的旅程演化出的足部特殊構造。我感到我在灘涂上走路的方式,也像是馴鹿。

在潮間帶灘涂上按樣線、樣區挖出固定深度的泥,篩出底棲生物,可以了解和研究鸻鷸類的鳥兒獲取食物的狀況和灘涂的狀況。比如上一年3月份的調查記錄挖到了什么,對比今年的3月份挖到了什么,就可以看出今年鸻鷸們可利用的食物量是多還是少,以及與去年同期相比停留在這里的鳥群數量多少。在這里,不同的樣線之間間距500米,每個挖樣點間距250米,要在潮水漲上來之前挖完,潮汐不等人。有時一條樣線走完就是20多公里,挖泥師傅的體力很好,不僅挖得快、篩得快,識別能力也很強,富有經驗。

在淤泥里撿拾四角蛤蜊(Mactra veneriformis)的空殼,當地稱之為“白蜆子”,黑泥在海水中淘一淘,并不沾手,就像我小時候在戈壁流沙中玩耍,拍拍褲腿和雙手,也并不沾灰塵,都很潔凈。四角蛤蜊和光滑河藍蛤(Potamocorbula laevis)都是大濱鷸、斑尾塍鷸最優選的食物,尤其是光滑河藍蛤,占大濱鷸攝入有機物含量的95%,只有當這些食物匱乏時,它們不得已才會取食更多見的托氏昌螺(Umbonium thomasi )。托氏昌螺就像散落在灘涂上的一枚枚小小錢幣,因此也被叫做“海錢”,它的外殼很硬,很難消化,大濱鷸和斑尾塍鷸會把它整個囫圇吞下去,在嗉囊壓碎,吃掉肉(碎殼會磨損鳥兒的胃,所以常以嘔吐物的形式排出來),這就需要嗉囊的肌肉非常強大,嗉囊小的鸻鷸類就壓不碎,所以托氏昌螺并不是好的食物。

白老師介紹說,蛤類長到直徑1.5厘米時,對于鸻鷸類鳥來說是最理想的狀態,直徑大于2厘米它們就很難吞下去了,白蜆子長到了4厘米以上就是人的食物了——人吃人的,鳥吃鳥的。“在正常的自然更替狀態下,健康的灘涂生物種群結構也是比較健康的,有成年蛤,有中間段的蛤,也有自然孵化出來的蛤苗,蛤苗就是鳥的食物。”鳥優先地吃蛤苗,也會使蛤苗密度降低一些,那么利用灘涂的人就不會特別多,灘涂的總體損失也就會少一些。

“一個鳥多難啊,多少人在灘上……”那天晚上做環志,在給大杓鷸佩戴追蹤器時,白老師無意地說了一句。我想到了去年在連云港海邊,再早的好幾年前在如東小洋口,漁船成袋成袋地裝著魚蝦蟹在卸貨,地上掉出的曬干的蟹螯、魚苗稀松平常,過度捕撈,在北戴河打造的那個精致社區附近的海灘,幾乎看不到多少活著的生物,甚至撿不到幾個完整的貝殼,還有以前看過的書《假如海洋空蕩蕩》,前幾天剛收到的新書《海洋明天的樣子》……

這也是丹東東港鴨綠江口保護區對長距離遷徙鸻鷸類的重要性。北黃海的淤泥質灘涂,底棲生物相對豐富,春季遷徙季時,有超過20萬只的鸻鷸類鳥在這里停留進行能量補充。鴨綠江河口成為新萬金之后最重要的大濱鷸停歇地,超過1%數量標準的鸻鷸類達到20種,同時,在2024年同步水鳥調查中,占全國的近60%的大杓鷸,以及52%的斑尾塍鷸(L.i.baueri)都以這里作為遷徙停歇地。

從岸邊走到樣區灘涂,一個往返大概走了5公里。當師傅們架好網,我們準備返程時,落日將灘涂積水的地方映照成了金色的鏡面,當它沉降到地平線后,回程路上風更大了,身體被吹得歪歪斜斜,有時幾乎站立不穩,只能壓低頭,什么也不想,一心只是放空地、機械地走路。鸻鷸們在高潮停歇地也是這樣,戧風而立,將頭埋進翅羽之下,利用這短暫的時間休憩,等待潮水褪去之后,再回到灘涂來,抓緊覓食,蓄積脂肪,直至可以開始繼續下一段旅程。

在灘涂上,我才覺得自己真正貼近了鸻鷸們真實的生活。

灘涂上鸻鷸類鳥兒的腳印

篩出底棲生物

架網

為鳥兒環志

我沒有想過我第一次做環志的鳥,竟然是這樣一只不凡的環頸鸻,不過,好像也沒有具體地想過該是一只什么鳥。在剛到達的第一天開場會上,我在便利貼上寫下了此行的愿望,“很想為一只遠途經過我們鴨綠江河口灘涂的鸻鷸類鳥兒親手做一次環志”、“想下灘涂看看它們的食物”。沒想到,第一個愿望當天晚上就實現了。

環志的重要前提是,每只鳥盡量多的收集數據,花在記錄上的時間可以多,盡量減少拿在手里的時間,降低鳥兒應激的概率。我給這只亞成的環頸鸻測量了喙長、頭喙長、跗趾長、翅長之后,從SEE任鳥飛的關磊老師手中接過了它,接下來關老師給它戴鋁合金環和旗標。因為沒有經驗,鋁制的金屬環套在跗趾關節上方后需要用鑷子夾緊一下,我害怕掌握不好這個力度傷了它,所以還是不敢嘗試。

當右手從后背扣握住一只鳥兒的那一剎,我立刻感受到它那清晰有力的心跳,心中瞬間涌動起多少種復雜的感情……這樣一個鮮活的生命,此時被我握在掌心里,我與從遙遠南方遷徙而來的它是如此的接近,心里有柔情,有愛意,有憐惜,有緊張,有幸福,也有不舍,我甚至想到時常將鳥兒從捕鳥網上解救下來(它們大多已經死去)握在手里的朋友的無奈和痛苦……

手中的它溫熱,瘦弱,也很緊張,雖然與大杓鷸比起來,環頸鸻和黑腹濱鷸都不會太過應激,但它的身體仍然在微微顫抖,腿本能地踢蹬著,我也很緊張,像是捧著一個寶貴的輕軟易碎之物,手心和后背都在出汗,無意識地叫它“寶寶”“小朋友”……

它還沒有進入繁殖羽狀態,三級飛羽、中覆羽、小覆羽磨損嚴重,白老師說可能是去年繁殖的幼鳥,羽毛磨損成這種程度,還沒來得及更換,到今年夏秋才會全部換羽,這也是判斷它是亞成鳥的依據。一年齡的鳥兒,已經是第二次長途遷徙飛行了,與它的同類一樣,從菲律賓甚至更遠的澳大利亞、新西蘭,沿著海岸線、河道,一路向北,此時停落在了鴨綠江河口補充能量、休整身體。鸻鷸類鳥兒一年換兩次毛,在繁殖期前先換出繁殖羽,即更換身上的體羽,飛羽、尾羽不換;繁殖期過后,有些在繁殖地就開始第二次換羽,有些是在秋天遷徙途中開始換羽,有些到了越冬地時才開始更換,第二次換羽整個身體的體羽、飛羽和尾羽都更換。

我們采集了它從內往外的第六根初級覆羽(pc6),羽毛可以做為研究重金屬富集物、性別等的依據,重金屬來自棲息地的食物,會永久沉積在羽毛里。這是丹東鸻鷸鳥類研究所最近幾鳥類科研人員合作的研究課題,了解環境中重金屬對鳥類的影響,也是了解棲息地的狀況。

新手做環志,心里總是會有太多的不忍、不安和同情,前一陣在哪里看過一篇文章,即使做鳥類研究的人,每天為幾十只鳥兒做環志,也同樣是滿懷憐惜。收集的這些數據以及GPS追蹤定位,都為研究這些不同種類鳥兒的生活史以及保護它們的棲息地有著重要作用。通過鳥類環志,可以了解鳥類繁殖地和越冬地,它們的遷徙路徑和策略,了解鳥類的壽命、生長發育、繁殖能力、活動范圍,以及氣候對鳥類的影響等,進而了解種群變化趨勢。

晚上11點我們驅車去灘涂,在黑暗中踩著巨大的礁石下到灘上,放飛這幾只被環志的鳥兒。這只膽怯的“07”號環頸鸻(自此它有了編碼代號,有了上綠下橙這代表著在遼寧鴨綠江畔被戴上的旗標),不像黑腹濱鷸和大杓鷸,等了近兩分鐘,直至用手托了一下它,它才終于從紙箱里走出來,很快便展翅飛走了。我情不自禁地說出了一聲“謝謝你”。

做環志時將一只鳥兒攥在手里,跟觀鳥時遠遠地看著一只鳥兒感覺是完全不同的。同樣的,下到灘涂里與站在海岸邊看鳥,也完全不同。

給環頸鸻亞成鳥做環志

在灘涂上放飛

瀕危的大杓鷸

做環志時,大杓鷸比黑腹濱鷸和環頸鸻容易應激,它會用喙不停地啄人,這樣也會耗費它許多能量,因此用寬松的布袋套住它的頭頸部,它就比較安靜,不會掙扎(其實腳還是會踢蹬著我們)。看照片就能感受到,它的體型是多么大,單看跗跖就那么長。量翅長,它那卓越、強壯、有力的翅翼完整地展現在了我們眼前,就是憑籍著這雙翅膀的牽引,全身肌肉的協調,產生了向上和向前的推力,驅動著這小小的身體越洋而來。細看翅上的羽毛,三級飛羽大覆羽、中覆羽、小覆羽,都磨損得相當厲害。

給它佩戴追蹤器,繩子是分別從雙跨下穿過,然后一起將追蹤器固定在背部,繩索的松緊度要到什么程度或者留有多少余地,以讓鳥兒盡可能感到舒適一點不受影響,這種力道也完全是人手的經驗。就在這個過程中,我看到一根覆羽抑或是肩羽脫落了出來,我右手正拿著手機錄視頻,視頻里看到我的左手幾乎在白老師說出“掉了一根毛,誰留著”的同時跟著伸過去了,笑,于是得到了這枚寶貴的羽毛。

大杓鷸的喙真是長,并且向下彎曲,雌性的體型大于雄性,這只編號M1 的雌鳥,喙長有17.6厘米。大杓鷸的喙能深入到淤泥中,做復雜的扭曲探測,因為它需要在多泥的洞穴里捕捉螃蟹和蝦類,就像人的手在泥灘里觸摸一樣。當長長的喙插入淤泥無法完全張開的時候,喙尖依然可以移動,以搜尋抓取環節動物、貝類和甲殼類等食物,并將它們拖拽出來。前年秋天在秦皇島海邊濕地,我看到大杓鷸還側著頭甚至反轉180度,仰天向上用喙將淤泥中的食物挑出來。鳥喙很敏感,許多精細的動作都是通過喙來完成,在喙的不同部位,有很多微小的突起,這些突起就是觸覺感受器,被稱為赫布斯特小體的這些感覺器官位于喙尖的凹陷處,神經末梢通向大腦,這些小體能感知壓力,所以鳥兒會根據壓力的不同感知到潛在獵物的方向,從而調整它的探測位置。

鸻鷸類鳥喙的靈活性,還在于它們頭部后方的肌肉能控制下腭骨端部的運動,像斑尾塍鷸覓食時,就能自己控制上喙喙尖上翹,然后又回復原樣,這樣在搜尋食物時,喙的頂端就像一把小鑷子,可以捕獲微小的食物。

大杓鷸僅分布在東亞-澳大利西亞候鳥遷飛區,在澳大利亞、新西蘭和東南亞的沿海灘涂濕地越冬后,經過中國、日本和朝鮮半島的沿海灘涂濕地停歇,進行能量的補充,最后到達俄羅斯的西伯利亞、勘察加半島、薩哈林島等地繁殖。黃渤海是大杓鷸南北遷徙過程中重要的中途停歇地,這里的潮間帶灘涂為它們提供了重要的食物資源,含有豐富蛋白質的螃蟹是它們的偏愛,在東港,大眼蟹和天津厚蟹是大杓鷸的主要食物。有時它們也會受到“食物的反擊”,被蛤類夾住喙或者腳,當喙被夾住久久甩不脫時,也會生死攸關。在海邊做調查的人時常會看到這樣的現象。

第二天晚上,我們又給另一只雄性大杓鷸做環志,它的編號是M2 ,我輕輕地摸了一下它的喙,感到這個動作有些冒犯,但還是沒有忍住。那樣的手感是什么樣的?因為幾乎就在一瞬之間,太短暫,都有些忘記了,只感覺軟軟的,有一點點溫度?白老師說得很好,環志的時候有時摸到它們的喙,“就會覺得我們互相都有觸覺”。

環志的最后一步是給它們拍攝一張帶有環志信息的標準側面照,直到好幾天過后,我仔細看照片才意識到,M1 相形之下是這么消瘦,整個胸腹部都是向內深深凹陷的,真是對它充滿憐憫。我們到灘涂上放飛,當把大杓鷸從紙箱里拿出,剛剛準備放在灘上,它的雙腿已經開始掙扎,手松開的一剎那,它就立刻高舉起雙翅,身體前傾加速,在頭燈的光里,它迅速地起飛,向東南方向飛去,黑夜里,白色的翅翼快速拍動著,發出清晰的振翅聲。我仿佛能想象出在到達此地之前,它不眠不休,只有海浪和星辰相伴,在夜間飛躍大洋的艱辛和毅力。

鸻鷸類鳥在遷徙旅程開始之前,必須要保持30%、40%甚至50%的脂肪,這樣的脂肪水平才能維持它們連續飛行很多天,直到抵達中途停歇地。在遷飛前還會縮小消化器官,以便減輕飛行重量。飛行中,它們的脂肪就像燃料一樣在消耗,肌肉和其他器官都會變小,以便能快速供應長途飛行所需的能量。所以到達下一站之后,補充能量是非常重要的。

之后追蹤器傳回來衛星軌跡圖,兩只大杓鷸在過了一兩天之后,都從放飛的地點回到了當時捕捉它們的地點。大杓鷸有自己固定的覓食區域,甚至過了好幾年,還能在同一個地方找到同一只戴旗標的鳥。白老師三年前環志了一只大杓鷸37 ,今年4月初,根據跟蹤器的定位,看到它從澳大利亞飛回到丹東東港海邊,連續幾天都在以前的棲息地范圍內活動,于是很快便在現場的小潮溝間找到了它。而它在澳洲北部的越冬地和在俄羅斯的繁殖地,這三年來也都在5公里的范圍內活動,對棲息地高度忠誠。“它們跨越大洋找到去年的棲息地,就像我們結束一次旅行,所以如果它的某個棲息地由于某種原因消失了,對它意味著什么?”在錄制的一段短視頻里,白老師說。

活動結束后的許多天里,白老師也一直斷斷續續在群里跟我們分享著他后續的調查。有一天他說大杓鷸M2 已經離開鴨綠江口了,有伙伴問起M1 沒有同時北遷嗎?白老師說,M1 已經死了,是在4月15日的晚上。漁民在距離岸邊2公里多的灘上架設了捕魚網,退潮時它鉆進網籠里去吃蝦,那是它最愛吃的,漲潮時困在籠里被淹死了。我感到震驚又難過。直到此時書寫時,我又翻了一遍群里的信息,以及細細地看過拍下它的每張照片,難過仍然在心里彌漫著,越漲越多。

一只鳥兒,依循著它體內那一代一代遺傳下來的遷徙的基因和直覺,在南半球澳大利亞或新西蘭的海灘上,為了又一季生命的延續、為著這偉大的遷徙做準備,千辛萬苦地飛越大洋,靠著一雙優異的翅膀不停息的鼓振,就這樣跋涉近萬公里,北方的苔原已經越來越近,它的生命卻提前終止于中途停歇地的漁籠里,它只不過是太貪戀食物,而忘記了潮水。人和鳥,都依賴著這片灘涂為生。

我們是在3月28日給M1 環志,當時稱量它的體重是772.5克,發現它死去后,漁民將它交給了白老師,此時它的體重有1106克,去除環志金屬環旗標和跟蹤器的重量,在18天的時間里,它的體重增加了318克左右,平均每天增重17.6克。這就是這片灘涂在鸻鷸遷徙旅程中,支撐著它們的生命同時又兼具著危險的一個明證。遷徙路上會發生太多風險和意外而到達不了繁殖地,這是鳥兒所面對的現實。

4月19日傍晚18點左右,M2 開始出發北遷,23點就已經過了沈陽,凌晨3點多,它到了哈爾濱西面的肇源松花江,在那里停下來休息。就在前一天,白老師說“大杓鷸叫得很厲害”,很多大杓鷸都在這一天出發了。

大杓鷸在國際上的保護等級不斷上升,目前的受脅等級為瀕危(EN),表明它面臨的生存環境日趨嚴峻。我又想起那首被引用太多的詩句,“當你啟航前往伊薩卡,但愿你的旅途漫長,但愿那里有很多夏天的早晨……”

消瘦的大杓鷸M1

磨損的覆羽

佩戴追蹤器

大杓鷸M1 的羽毛

真實的脆弱

鸻鷸類鳥像是生活在屬于它們的一個獨特世界里,只是在一年兩次季節性遷徙的途中才能讓我們得以窺探到一些它們的生活,它們是非凡的、堅毅的,也是邊緣的、脆弱的。我很喜歡一本書《海鳥的哭泣》,作者亞當?尼科爾森寫的是生活在極地遠洋中的海鳥,他說這些海鳥是生活在人類理解邊緣的,他用奧德賽之旅來形容這些鳥類的生活,我想用鸻鷸類鳥的身上也是同樣合適的。

從丹東回來以后,我看了許多資料,過去閱讀過的一些書和資料也都串聯在了一起。

《無形的聯系:為什么遷徙鸻鷸類鳥需要黃海》(Invisible Connections:Why Migrating Shorebirds Need the Yellow Sea),正如它的副標題所言,這本書的內容黃海息息相關。書中執筆的幾位作者都是在各自領域非常專業的研究者,他們的文字也很懇切,寫了正在縮減的黃海灘涂對遷徙的鸻鷸是何等重要,鸻鷸們是如何利用灘涂,它們的習性,在北極凍原繁殖地以及在澳大利亞越冬地的生活。書里有很多精美而珍貴的照片展現了多種鸻鷸類鳥在苔原的繁殖生活。荷蘭攝影師贊?范德康(Jan van de Kam)在后記里有一句話說,“我希望這本書能讓更多的人了解鸻鷸類鳥遷徙所依靠的無形聯系,以及該聯系的脆弱性。”

書中也提到了韓國的新萬金項目,稱之為“這是被視為現代世界最糟糕的環境破壞案例,也是一個嚴重的生態災難”。而在另一本書《消失的飛蛾》這本書里,也有一個章節專門寫到了,作者邁克爾·麥卡錫在去韓國現場看的時候,陪同他的鳥類專家、韓國鳥類協會的發起人尼爾?摩爾斯(Niall Moores),也正是《無形的聯系》這本書的作者之一,邁克爾·麥卡錫看到這個可能是全亞洲最重要的水鳥棲息地如今什么都沒有了,一個巨型的面子工程斷送了這一切,生態系統全軍覆沒,他“渾身如過電般顫抖,這是強烈的憤怒”。

新萬金這個龐大的工程,在韓國西南海岸圍墾了400平方公里,用33公里長的海堤封閉了兩個河口,這條海堤將潮汐阻斷了,也將灘凃上的生物驅趕殆盡,導致數十萬只候鳥失去重要的棲息地,大濱鷸的種群數量遭受了重創,一個絕無僅有的棲息地消失了。朱磊博士在他的公眾號“鴉雀有生”里,寫過兩篇關于這個事件的文章,一篇是《勿忘新萬金》,另一篇是《退無可退的大濱鷸》,我以前都看過,去了鴨綠江河口之后,再重讀以上這些內容,確實是有了更多的直觀而且更深切的感受。所幸在北黃海,我們的鴨綠江沿岸潮間帶灘涂還能承載這些遠道而來的鸻鷸。

因為人類的發展,黃海潮間帶灘涂如今有50%以上都消失了,我們看到的現狀是填海造地、圍墾養殖、風力發電、海上光伏設施、化工廠污染、外來入侵的互花米草,剩余的潮間帶灘涂仍在遭受威脅和蠶食。不僅是遷徙的鸻鷸類鳥,瀕危的特殊水鳥,當地的漁業都面臨同樣的困境,潮間帶喪失越多,意味著生命喪失越多。我的朋友陳創彬曾經做過“勺嘴鷸中國”機構的調查員,他前一陣在文章《黃(渤)海灘涂的美與殤》里也寫過對此切身的感受。我記得很多年前我看珍妮?貝克的繪本《生生不息》,她用拼貼畫的形式很詩意地展現了斑尾塍鷸不凡的遷徙生活,在后記里她寫一段話,“黃海地區的濕地由于土地征用和開發,正在快速消失,斑尾塍鷸和其他遷徙的鸻鷸類越來越難以在那附近找到休息和覓食的地方。……我們在世界這端做出的改變,會在世界的另一端呈現其后果。”書里的畫面正是有我們的海濱和潮間帶灘涂,當時看到這里我都感到有些汗顏。

我們能保護好我們的灘涂嗎?這是我們這一代以及后代們的需要面對的一個迫切的問題。在《無形的聯系》書中,作者之一布萊爾?麥克福(Brian MacCaffery)有一段寫得很好的話,我反復默讀,他說:“我們請你重新考慮黃海灘涂。在金色的陽光下,乏味而令人厭倦的灘涂上可能出人意料地像鉆石晶面一樣閃閃發光。有了這樣的觀點,我們就一定會把黃海看成是一個生態寶庫。黃海可能喪失了它某些原有的光澤,找回它自然的本色可能有點困難,但它仍然是無價的。縱觀這些帶羽毛的流浪者的一生,我們邀請你去探索,或許能產生愛,為了人類子孫后代和鳥類的繁衍,這個無價的‘寶石’和你的參與能確保它的存在。”

斑尾塍鷸

大杓鷸

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn