國際淡水豚日|長江江豚保護進展及對世界瀕危淡水豚類保護的啟示

今天是國際淡水豚日,同時也是長江江豚保護日。據世界自然保護聯盟(IUCN)物種生存委員會(SSC)鯨類專家組(CSG)統計,截至2020年7月,全世界已知的鯨類動物有131種/亞種,其中22種被列為極度瀕危物種,20種被列為瀕危物種。相較于海洋生態系統,淡水生態系統面臨更為嚴重的生物多樣性喪失風險,生活在淡水生態系統中的7種鯨類中已有3種已處于“極度瀕危”狀態,另外4種也被列為“瀕危”物種。因此,淡水豚類的保護備受關注。

長江江豚是長江特有淡水鯨類動物,也是鼠海豚科唯一的淡水物種。自上世紀80年代后的幾十年間由于人類活動對長江生態環境的影響,其種群曾遭受快速衰退。中國政府主管部門通過建立自然保護區、構建遷地保種種群、開展人工飼養繁育研究等綜合性保護措施,構建了完整的長江江豚保護技術體系,特別是在長江大保護背景下,長江禁漁、長江岸帶生境修復等一系列措施的落實,將長江江豚從“滅絕旋渦”的邊緣成功拉了回來,為世界瀕危小型鯨類特別是淡水鯨類保護提供了成功案例和可借鑒的經驗。

長江豚類保護回顧

長江是中國的母親河,是生物多樣非常豐富的一條河流,也是世界上僅有的兩條生活有兩種鯨類動物的河流之一。

白鱀豚是世界上最為珍稀瀕危的淡水鯨類動物,僅生活在我國長江中下游流域,但是自20世紀80年代末以來,由于棲息地的破壞,種群持續衰退,至2007年被宣布“功能性滅絕”。

白鱀豚淇淇 ©? 中國科學院水生生物研究所

長江江豚也就成為目前生活在長江中唯一的鯨類動物。同樣由于長江生態環境的不斷惡化,長江江豚的數量也呈現快速衰退,從20世紀90年代初的3600頭急劇減少到2006年的1800頭,2012年進一步下降到1045頭。種群年下降減率從6%上升到近14%,呈加速衰退趨勢,面臨嚴峻滅絕風險。2013年,IUCN瀕危物種紅色名錄重新評估了其種群狀況,將其調整為“極度瀕危”物種。

天鵝洲里的長江江豚 ©? 李鋒

中國政府在20世紀80年代末啟動了白鱀豚和長江江豚的保護計劃,提出了包括就地保護、遷地保護和人工飼養繁育研究相結合的三大保護措施,但是由于經濟發展階段等歷史條件的限制,針對白鱀豚的三大保護措施幾乎都沒有能夠得到真正落實,這也是造成白鱀豚最終走向滅絕的根本原因。

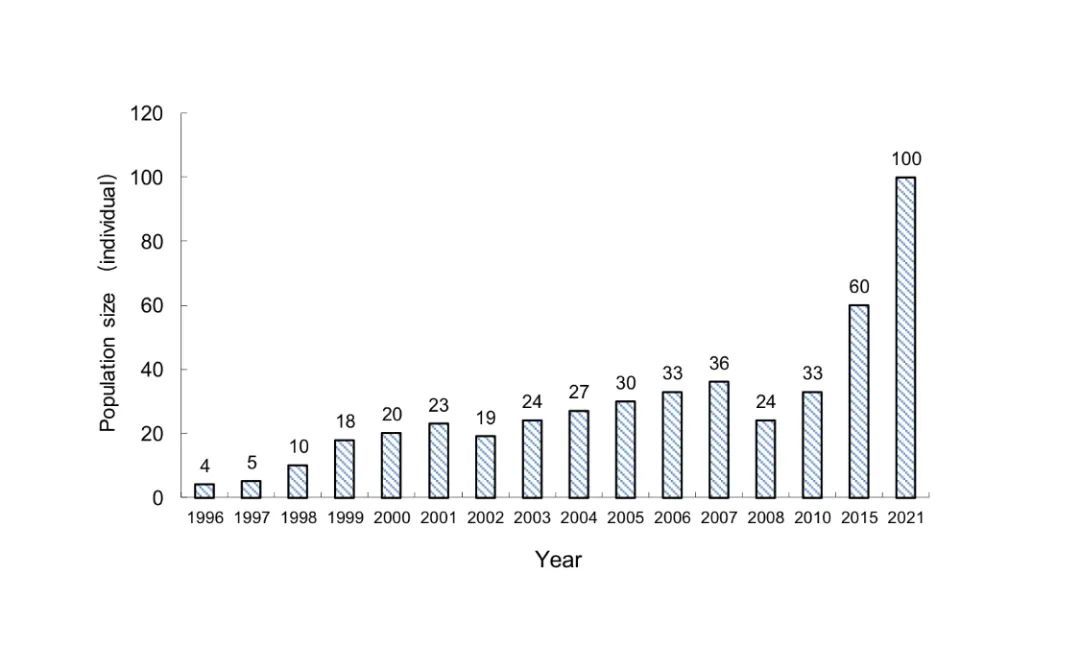

隨著中國經濟社會環境的不斷發展,對于長江經濟帶發展與生態環境保護關系的理念也悄然發生著轉變,三大保護措施在長江江豚保護方面的功能也逐漸顯現。借鑒白鱀豚飼養的經驗,在中國科研人員的不斷努力下,自1996年開始建立長江江豚的人工飼養群體并取得成功,2005年在人工環境下首次自然成功繁育出第一頭長江江豚,之后隨著技術經驗的不斷積累,幼豚成活率逐漸提升,目前已經有6頭長江江豚在人工環境下出生并成活,還包括2頭第二代江豚,并建立了完善的長江江豚人工飼養繁育管理技術規范,為長江江豚自然種群保護和遷地保護種群管理提供了重要的技術支撐。

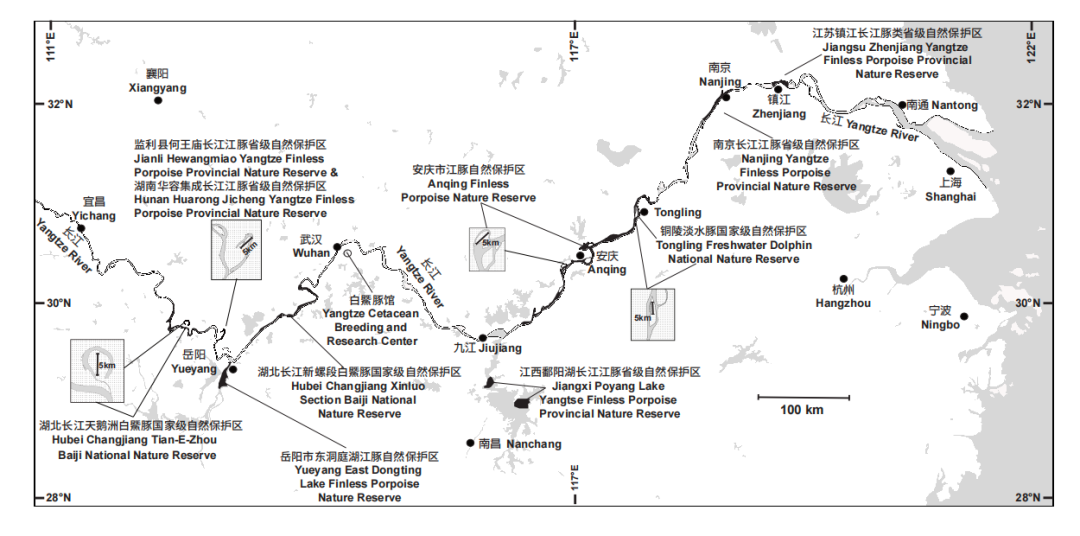

長江江豚保護區地圖

同時,經過三十多年的努力,目前已經在湖北、安徽等地共建成3個長江江豚自然遷地保護種群和1個半自然遷地保護種群,保種群體江豚總數量已經達到160頭,為避免物種滅絕構筑了堅實堡壘。

天鵝洲故道江豚種群動態圖

©? 中國科學院水生生物研究所

2023年4月從天鵝洲故道選取的4頭江豚,通過適應性馴化,分別在湖北石首和洪湖江段成功進行了放歸,完成了長江江豚遷地保護技術體系的最后閉環,也為遷地保種群體更大規模的釋放工作奠定了基礎。

最后,更為重要的是隨著長江生態環境的改善,長江江豚自然種群在遭受了數十年的嚴重衰退后種群動態軌跡明顯轉向,2017年統計其種群數量為1012頭,雖然數量比2012年仍有所減少,但種群快速下降趨勢得到顯著遏制;2022年調查發現其自然種群數量已經恢復到1249頭,首次實現止跌回升。盡管長江江豚種群保護仍面臨諸多困難,但可以確信它已經被成功拖離物種“滅絕旋渦”,絕不會再步白鱀豚的后塵,而且有望實現自然種群的再度繁榮。

江豚出水

©? 楊河 中國科學院水生生物研究所

長江江豚保護經驗

白鱀豚的功能性滅絕已經成我們難以挽回的損失,也給我們留下沉痛教訓。長江江豚抓住了最后一根“稻草”,逐漸從“滅絕旋渦”的邊緣被拉了出來。

兩種同時生活在長江中的淡水鯨類物種截然不同的命運,一方面是二者的生物學特征決定了它們對環境變化的適應能力差異,例如相較于白鱀豚,長江江豚體型較小、視力更好、動作更為靈活(躲避能力更強)、主要以小型魚類為食(餌料資源相對豐富)、聲吶頻率顯著較高(不易被環境噪音所遮蔽)、更喜歡近岸分布(與主航道船舶的沖突相對較小)等特征;另一方面更重要的是在白鱀豚瀕臨滅絕、長江江豚種群逐漸走向快速衰退的關鍵時刻,相應保護措施包括人工飼養繁殖、遷地保護以及自然棲息地保護等工作也在同步加強,并逐漸呈現顯著效果。

可以說白鱀豚功能性滅絕的警鐘喚醒并加速了長江江豚的保護進程。

江豚躍出水面

©? 楊河 中國科學院水生生物研究所

結合白鱀豚和長江江豚兩種淡水鯨類不同的命運,可以看出自然棲息地保護是鯨類動物特別是淡水鯨類動物保護最重要、最根本,也是最有效的措施。淡水鯨類的棲息地空間相對狹小,而且沿岸人類活動更加頻繁、更為劇烈,棲息地破壞程度較高、范圍較大,因此它們對于棲息地質量更加敏感,也更容易因為棲息地萎縮而遭受快速的種群衰退。

長江江豚遷地保護的成效證明,針對小型瀕危鯨類保護,建立遷地保種種群可以成為一個有效的補充措施,特別是針對自然棲息地遭受嚴重破壞的物種,應該及時考慮構建遷地保種種群,為避免自然種群不可逆不可控的衰退過程,提前建立遷地保險種群(ex-situ insurance population)。遷地保護是保護的路徑,不是最終目標,其目地是通過建立保種群體,避免物種滅絕,為自然棲息地恢復爭取時間,待自然生境得到有效恢復后,再將保種種群釋放到自然環境中,促進自然種群的恢復。

遷地保護江豚 ©? WWF

同樣,人工飼養繁殖也是小型瀕危鯨類保護的一個重要保護措施,主要的作用是為遷地種群管理和自然種群保護提供技術支撐,是物種保護技術的研究平臺;同時,人工飼養繁殖也可以作為公眾科普教育的一個窗口,鼓勵更多的民眾了解、關愛甚至參與瀕危鯨類的保護工作。

武漢白鱀館里的長江江豚 ©? 劉潔蕓

特別值得注意的是,鯨類動物的人工飼養繁育工作相對成本較高、效率較低,很難將大規模人工飼養繁育作為一種主要的保種措施。同時鯨類動物屬于高等的水生哺乳動物,出于動物福利的考慮,也經常受到一些動物愛好者和環保人士的質疑和批評,所以需要對瀕危鯨類人工飼養繁育項目進行準確定位,應以滿足科研和科普宣教的功能為基本遵循,控制在適當規模。

對其他小型瀕危鯨類保護的啟示

與白鱀豚和長江江豚一樣,在世界范圍內,淡水鯨類以及分布區域相對狹窄的小型鯨類更容易受到各種人類活動的影響。

例如,加灣鼠海豚(Vaquita)是世界上體型最小的鯨類動物,僅生活在墨西哥加利福尼亞灣北部的狹窄水域,也是現有最為瀕危的鯨類動物,其面臨的主要威脅是當地漁民的刺網捕魚,現存數量可能僅余10頭左右,保護形勢極其嚴峻,需要盡快采取行動,否則極有可能很快成為下一個白鱀豚。

分布于東南亞的伊洛瓦底河豚的淡水種群也由于受到過度漁業等人類活動的影響而面臨嚴峻生存威脅,幾個小種群分散在老撾、柬埔寨、泰國、越南以及印尼等水域,單個種群數量都不足百頭,而且有的種群可能已經接近消失,保護形勢也非常嚴峻。生活在南亞的印河豚和恒河豚也由于水體污染、灌渠工程建設、過度漁業等因素而面臨嚴峻生存威脅。雖然生活在南美亞馬遜河流域和奧里諾科河流域的亞河豚和圖庫海豚的棲息地較為廣闊,但也由于建壩、污染以及故意捕殺而受到日益嚴重的威脅。

國際鯨類學界對長江江豚的保護工作給予了充分肯定。IUCN物種生存委員會(SSC)于2018年12月在德國召開“鯨類動物保護的遷地措施選項”研討會(Ex situ options for cetacean conservation),會議認為中國長江江豚的保護是世界小型鯨類保護的“希望的曙光”,并參照長江江豚保護體系提出了針對瀕危小型鯨類保護的 “一攬子保護計劃”(One Plan Approach)。國際捕鯨委員會(IWC)科學委員會(SC)在其年會報告中寫道:“長江江豚遷地保種計劃很有效”。

長江江豚 ©? 易清

白鱀豚的功能性滅絕與長江江豚保護成效,從正反兩個方面至少為世界其他淡水豚類以及小型鯨類保護提供了以下啟示:

(1)淡水鯨類及分布水域相對狹窄的小型鯨類對于自然棲息地的喪失更為敏感,保護其自然棲息地,消除主要威脅因素是這些物種保護最為根本的措施。

(2)遷地保護可以作為小型瀕危鯨類保護的重要補充措施,需要通過連續的監測評估,在動物仍具有一定種群規模前,提前布局、評估構建遷地保種種群的可行性,并及時實施,避免像小頭鼠海豚一樣,在種群數量太少的情況冒險開展遷地保護行動,反而可能會產生更為糟糕的結果。

(3)人工飼養繁育研究可以作為小型瀕危鯨類保育工作的技術支撐,可以在一定規模內嘗試建立研究種群,為野外救護、遷地保護操作等必要措施積累基礎數據和操作技術。

(4)加強對瀕危小型鯨類種群的研究工作,深入開展包括種群監測評估、生理適應、遺傳動態、威脅因素等的研究,為物種保護提供全面扎實的技術支撐。

(5)加強科普宣傳,聯合社會力量參與瀕危物種及其棲息地保護。

(6)從長遠考慮淡水生態系統保護和發展的問題,推動人與自然的和諧共生理念的形成。

天鵝洲保護區,水上巡護隊作業

©? 孔雪

.

郝玉江|作者簡介

博士,中國科學院水生生物研究所副研究員,長期從事長江豚類研究和保護實踐工作。研究領域涉及水生哺乳動物繁殖生理學、種群生態學和保護生物學,對長江江豚繁殖規律有較為深入的研究,為長江江豚人工飼養繁殖以及野外自然種群保護技術的發展提供了重要技術支撐。在多種國內外學術期刊上發表科研論文80余篇。兼任武漢白鱀豚保護基金會常務副秘書長,中國水族館專業委員會委員,世界自然保護聯盟(IUCN)小型鯨類綜合保護技術專家組(ICPC)成員。

-如果您喜歡這篇文章,請轉發、在看、點贊??-

-??設置星標第一時間接收地球訊息-

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn