干細胞研究新趨勢

自從2012諾貝爾生理學或醫學獎頒發給“體細胞重編程”技術以后,干細胞領域的應用研究直接被按下了“加速鍵”。在大量高質量研究的加持下,我們已跑步進入“細胞治療”時代。

干細胞是一組可以自我更新并具有多種分化能力的細胞。2012年諾貝爾生理學或醫學獎得主山中伸彌于 2006 年首次實現了將體細胞轉化為多能干細胞的方法,自此拉開了干細胞治療的序幕。

干細胞的發育受多種內在機制和微環境因素的影響。根據分化潛能,干細胞可分為全能干細胞(如:受精卵),多能干細胞(如:胚胎干細胞)和單能干細胞(如:神經干細胞)。

目前干細胞的臨床應用可概括為四個方面:疾病模型研究、再生治療、藥物開發、干細胞靶向治療[1]。

從上世紀60年代以來,研究人員便一直致力于開展干細胞治療的研究,并相繼在帕金森病、亨廷頓病、杜氏肌營養不良癥、范可尼貧血和甲型血友病等疾病上取得了一定的成功。干細胞治療的另一種策略是激活成體干細胞的增殖和分化潛能,例如改變促紅細胞生成素祖細胞的活性。

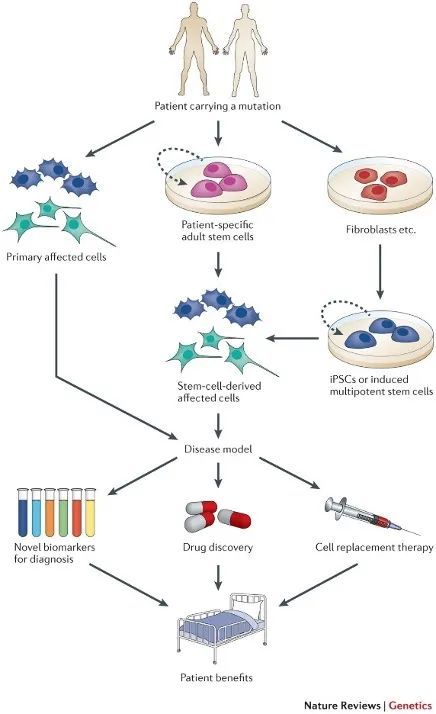

Fig.1 An overview of different approaches to disease modelling is shown[2].

此外,干細胞還可以構建特定的疾病模型,在疾病研究和新藥開發中具有廣闊的應用前景。這些疾病模型包括腫瘤、心血管疾病和神經系統疾病。這些疾病模型主要由誘導多能干細胞(iPSC)完成。近年來,隨著iPSC技術逐漸成熟,研究人員可以基于不同的多能人類干細胞建立疾病/患者特異性模型,精準探究人類疾病機制和開發治療性藥物。

前文我們已經講到干細胞構建疾病模型的巨大優勢,而構建完成的疾病模型又在藥物臨床前研究中具有重要的意義。其可以模擬藥物在體內的吸收、分布、代謝、利用的情況,有利于評估藥物的藥理作用、藥物在體內的藥代動力學和臨床療效[3]。

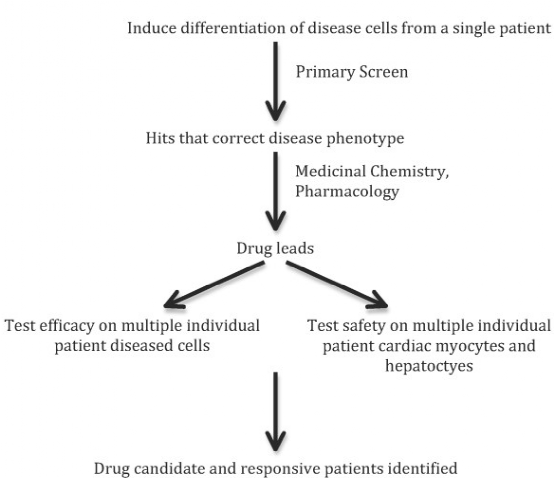

Fig.2 A schematic diagram of a possible approach to using a stem cell-based system in a drug discovery campaign[4].

干細胞在篩選藥物先導、測試候選藥物的功效和安全性以及選擇患者群體進行臨床測試方面具有許多得天獨厚的優勢,并可以大大降低藥物研發的成本和周期。

作為一名科研人員,我們應當如何把握住這炙手可熱的“超級熱點”呢?

俗話說得好:工欲善其事,必先利其器!一項好的研究展開或者臨床應用開發是離不開最基礎的科研條件,包括且不限于高精準的儀器支持、良好的試劑供應、科學合理的實驗方案制定等等。

Fig.3 google scholar search results

在我們對干細胞相關研究文獻的搜集分析過程中,我們看到賽默飛干細胞相關產品的高頻出鏡率。在某學術搜索對近5年以“Stem Cell Thermo Fisher”為關鍵詞的搜索結果中我們可以看到有19900篇結果,展現了賽默飛干細胞系列產品的良好市場表現。

Fig.4 Cell Stem Cell doi: 10.1016/j.stem.2021.04.031.

2021年,一篇發表于干細胞Top雜志Cell Stem Cell的題為《Naive stem cell blastocyst model captures human embryo lineage segregation》文章中就使用了多達14種賽默飛干細胞系列產品,包括Geltrex (0.5μL per cm2 surface area, Thermo Fisher Scientific, A1413302,)、TrypLE™ Express Enzyme、Donkey anti- Mouse Alexa Fluor 647等等[5]。這些高質量的產品為研究人員的高質量成果發表提供了保證。

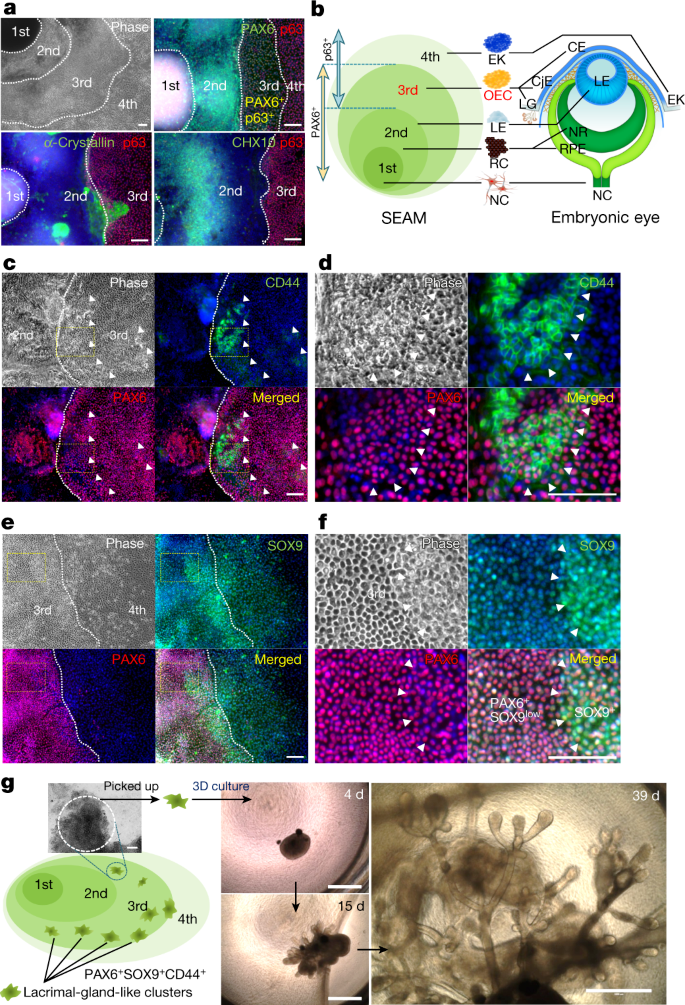

Fig.5 Nature doi: 10.1038/s41586-022-04613-4.

無獨有偶,2022年,一篇發表于Nature雜志的題為《Generation of 3D lacrimal gland organoids from human pluripotent stem cells》文章中,研究人員使用了多達16種賽默飛干細胞系列產品從人類多能干細胞開發了3D 淚腺類器官,這些類器官在形態、免疫標記特征和基因表達模式的基礎上表現出與天然淚腺的諸多相似之處,并且在移植到受體大鼠的眼睛附近時經歷功能成熟,形成腔空并產生淚膜蛋白[6]。

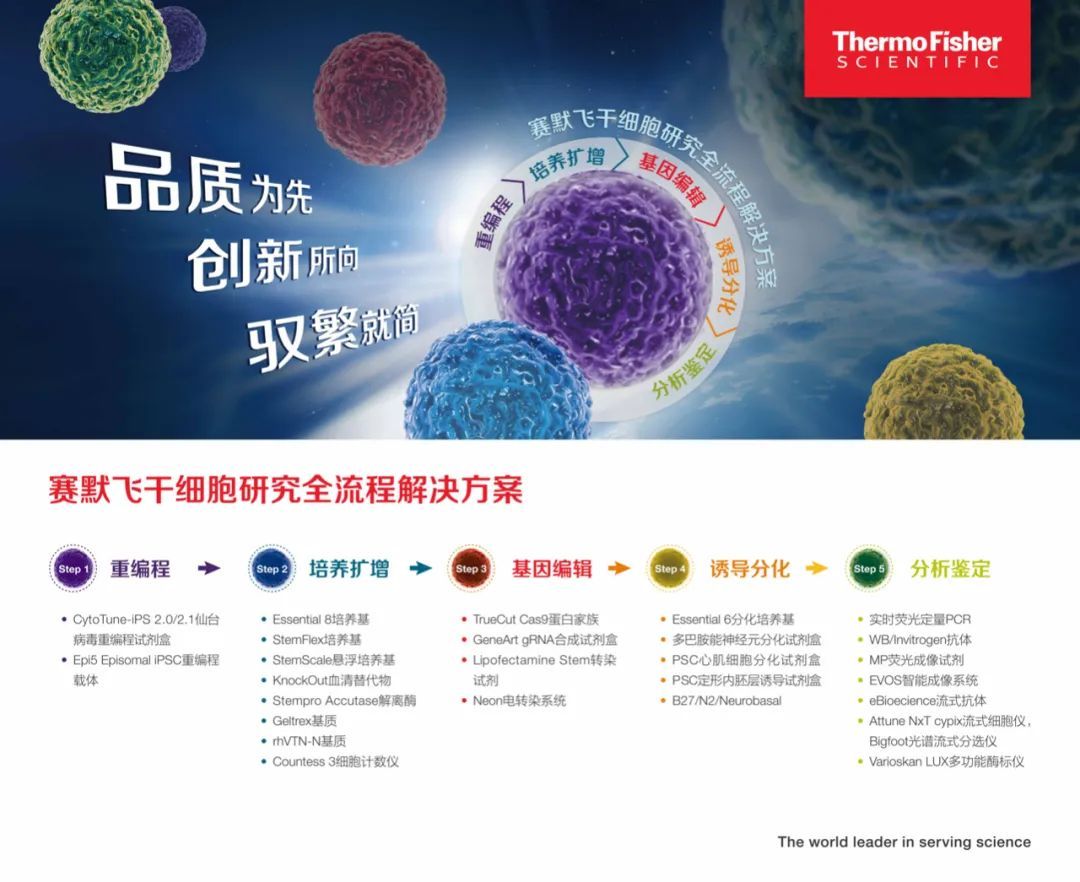

從大量的高質量發表文獻中,我們看到在不同方向的干細胞研究中,賽默飛提供了從體細胞重編程、培養擴增、基因編輯、誘導分化、分析鑒定等的干細胞研究全流程解決方案,以品質、創新和一站式的解決方案,為科研人員的精準實驗結果保駕護航并率先做到了:

品質為先:以卓越產品性能,確保有效實驗結果

創新所向:以創新應用技術,加速推進實驗效率

馭繁就簡:以完整實驗方案,高效優化工作流程

通過多年的技術積累,賽默飛在下列生物產品方面取得了巨大的成就,幫助世界各個研究小組相繼發表了數以百計的高質量研究成果。

體細胞編程

Invitrogen™CytoTune™-iPS 2.0重編程系統(A16517)

該系統基于復制缺陷型仙臺病毒(SeV)的載體,安全且高效地導入并表達一些關鍵的遺傳基因,它們是將體細胞重編程為iPSC所必需的。多種細胞經驗證,如成纖維細胞、PBMCs、CD34+細胞、T細胞、微血管內皮細胞、尿細胞、羊水細胞、骨骼肌成肌細胞等。此外,CTS™ CytoTune-iPS 2.1 仙臺病毒重編程試劑盒—無縫轉移至臨床培養(Elife, 2022)[7]。

體外培養擴增

Essential 8 培養基:第一款商業化的E8培養基,8種確定成分,可支持PSC生長超過50代,同時保持PSC分化為三胚層的能力。

Gibco™ StemFlex™ 培養基 (A3349401) :專為高難度應用開發的干細胞擴增培養基。將單細胞傳代后的克隆擴增效率提高達5倍,基因編輯后的細胞復蘇速度提高2倍,加速助力您的干細胞研究。[8]。

基因編輯

Invitrogen Neon™電轉儀(MPK5000S)+Invitrogen Lipofectamine™ Stem干細胞轉染試劑(STEM00008)

使用Neon轉染系統進行電穿孔或使用Invitrogen Lipofectamine 干細胞轉染試劑進行脂質轉染,將編輯工具遞送到iPSC中。雖然這兩種方法都能成功完成基因組編輯,但電穿孔遞送基因編輯工具通常編輯效率更高(Molecular Cell, 2022) [9]。

誘導分化

Gibco™ Neurobasal培養基:為滿足神經元最佳培養需求,經過優化,形成了一個完整的基礎培養基系統,可以維持神經細胞的長期生長和正常表型;能維持高純度的神經元培養,而無需星型膠質細胞滋養層。

Gibco™ B-27™ 添加劑:神經細胞培養的最佳血清替代物,更有其他近10種B-27,滿足您干細胞、氧化應激、糖代謝等研究。

Gibco™ N-2 添加劑:適合胚胎神經和中樞神經系統 (CNS) 祖細胞的血清替代物;推薦用于周圍和中樞神經系統原代培養中神經母細胞瘤和有絲分裂后神經元的生長和表達(Advanced Science, 2022) [10]。

分析鑒定

實時熒光定量PCR系統

SuperScript™ IV VILO™ cDNA 合成預混液(11756050)

專用于RT-qPCR中進行快速、靈敏、可重復性的cDNA合成。即使對于不純樣本或稀有樣本,也能獲得出色的靈敏度和cDNA產量,從而保證后續qPCR分析的高效性和可重復性。

Invitrogen™ PSC免疫細胞化學試劑盒

可實現對hPSC的至多四種主要標志物的圖像分析:OCT4、SOX2、SSEA4和TRA-1-60,包括一抗、Alexa Fluor二抗、核DNA染料以及用于優化固定PSC染色的預制緩沖液。試劑盒中的抗體已經過驗證,具有高性能和多重分析能力,一次可以同時特異性地評估兩種標志物(Biochemical Engineering Journal, 2022) [11]。

Invitrogen 抗體

談及干細胞鑒定,抗體無疑也是關鍵工具之一。Invitrogen提供廣泛的靶標特異干細胞抗體,經過嚴格兩步法的高級驗證抗體,廣泛適用于成像、WB、IHC/IF等應用,更能確保您的結果。不僅如此,作為Alexa Fluor 的發明者,我們還推出信噪比更優的Alexe Fluor Plus二抗,特別對于稀有樣本的低豐度靶標檢測,助您一次性獲取發表級結果[12]。

EVOS智能成像系統

可用于長期活細胞實時成像、孔板掃描和大圖拼接,以及多種自動化成像應用,安全、易用、精確、靈活(Nature Microbiology, 2022) [13]。

未來,準確把握干細胞研究方向,快速高效開展相關干細胞實驗已經成為開展研究的重要基礎,而這一切在賽默飛提供的全套系列干細胞研究解決方案中都能得到答案。

講到這里,大家是否對找到滿足干細胞科研需求,提高研究效率的工具充滿期待呢?

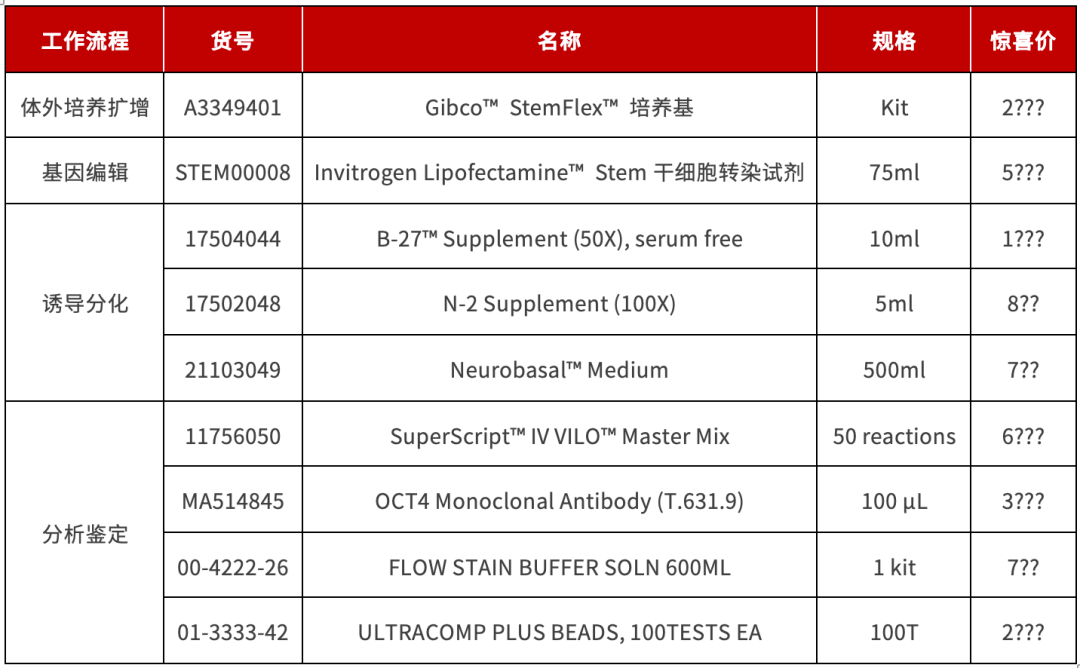

賽默飛干細胞全流程解決方案限時特惠促銷活動開啟啦!即日起至10.21日,數千款賽默飛干細胞研究必備產品促銷火熱開啟,讓您樂享超值優惠!上文提到的相關產品,均有驚喜價!

詳細驚喜,請點擊「閱讀原文」了解!

更多相關促銷產品和信息,快快點擊“閱讀原文”吧,把你需要的試劑帶回實驗室!

參考文獻:

1.Liu, Muge. et al. "Global trends of stem cell precision medicine research (2018-2022): a bibliometric analysis." Frontiers in Surgery (2022): 843.

2.Sterneckert. et al. Investigating human disease using stem cell models. Nat Rev Genet 15, 625–639 (2014).

3.Donowitz.et al. "Current and potential future applications of human stem cell models in drug development." The Journal of Clinical Investigation 130.7 (2020): 3342-3344.

4.Rubin LL, Haston KM. Stem cell biology and drug discovery. BMC Biol. 2011 Jun 7;9:42.

5.Yanagida, Ayaka, et al. "Naive stem cell blastocyst model captures human embryo lineage segregation." Cell Stem Cell 28.6 (2021): 1016-1022.

6.Hayashi, Ryuhei, et al. "Generation of 3D lacrimal gland organoids from human pluripotent stem cells." Nature 605.7908 (2022): 126-131.

7.Jimenez-Vazquez, Eric N., et al. "SNTA1 gene rescues ion channel function and is antiarrhythmic in cardiomyocytes derived from induced pluripotent stem cells from muscular dystrophy patients." Elife 11 (2022): e76576.

8.Khayrullina, Guzal, et al. "Survival motor neuron protein deficiency alters microglia reactivity." Glia 70.7 (2022): 1337-1358.

9.Tan, Renke, et al. "Cas11 enables genome engineering in human cells with compact CRISPR-Cas3 systems." Molecular Cell 82.4 (2022): 852-867.

10.Kim, Hyunho, et al. "Recapitulated Crosstalk between Cerebral Metastatic Lung Cancer Cells and Brain Perivascular Tumor Microenvironment in a Microfluidic Co‐Culture Chip." Advanced Science (2022): 2201785.

11.Poorna, M. R., et al. "Differentiation of induced pluripotent stem cells to Cardiomyocytes on Cellulose Nanofibril substrate." Biochemical Engineering Journal (2022): 108521.

12.Mestre, Humberto, et al. "Periarteriolar spaces modulate cerebrospinal fluid transport into brain and demonstrate altered morphology in aging and Alzheimer’s disease." Nature communications 13.1 (2022): 1-17.

13.Lagerborg, Kim A., et al. "Synthetic DNA spike-ins (SDSIs) enable sample tracking and detection of inter-sample contamination in SARS-CoV-2 sequencing workflows." Nature Microbiology 7.1 (2022): 108-119.

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn