穩步推進大熊貓國家公園高質量發展

穩步推進大熊貓國家公園高質量發展

李天滿1, 張旭晨2, 鄭重3, 向可文4,*

1.大熊貓國家公園四川省管理局, 成都 610000

2.大熊貓國家公園甘肅省管理局, 蘭州 730030

3.大熊貓國家公園陜西省管理局, 西安 710000

4.國家林草局成都專員辦, 成都 610000

檢索信息

李天滿, 張旭晨, 鄭重, 向可文. 穩步推進大熊貓國家公園高質量發展[J]. 國家公園(中英文), 2023, 1(2): 126-134.

摘要

大熊貓國家公園正式設立以來, 四川、甘肅、陜西三省管理機構按照國務院批復的《大熊貓國家公園設立方案》要求, 扎實推進體系建設、保護修復、協調發展、支撐保障等重點任務, 推動大熊貓國家公園建設取得了階段性成效。通過凝練大熊貓國家公園的核心價值, 結合試點實踐經驗和當前面臨的挑戰, 提出了大熊貓國家公園構建保護管理體系、加強生態保護修復、統一管理自然資源資產、夯實保護管理基礎、改善社區民生等措施, 推進高質量發展的思考, 為大熊貓國家公園及其他國家公園的建設提供參考。

大熊貓(Ailuropoda melanoleuca)是我國獨有珍稀野生動物, 全球生物多樣性保護旗艦種, 目前僅分布于四川盆地向青藏高原過渡的高山峽谷地帶和秦嶺山系。隨著20多年來生態保護力度加大, 野生種群穩定增長, 棲息地面積和質量顯著增加, 但因受自然隔離和人為干擾等因素的影響, 仍然存在大熊貓種群密度低、棲息地破碎化等問題[1]。該區域是我國生態安全屏障的關鍵區域, 也是全球生物多樣性熱點地區, 自然文化景觀豐富獨特, 具有全球保護意義和研究價值[2]。

2017年, 國家啟動大熊貓國家公園體制試點, 四川、甘肅、陜西三省大膽創新、不斷探索, 持續推進完善保護管理和發展機制, 系統保護自然生態系統和生物多樣性, 不斷提高生態安全保障和生態產品供給能力, 取得階段性成效。2021年正式設立大熊貓國家公園, 推動大熊貓棲息地完整保護, 具有全球價值和國家象征。本文通過總結大熊貓國家公園體制試點實踐經驗, 針對當前面臨的形勢與挑戰, 提出大熊貓國家公園高質量發展路徑, 著力為大熊貓國家公園及其他國家公園的建設提供參考。

1 大熊貓國家公園核心價值

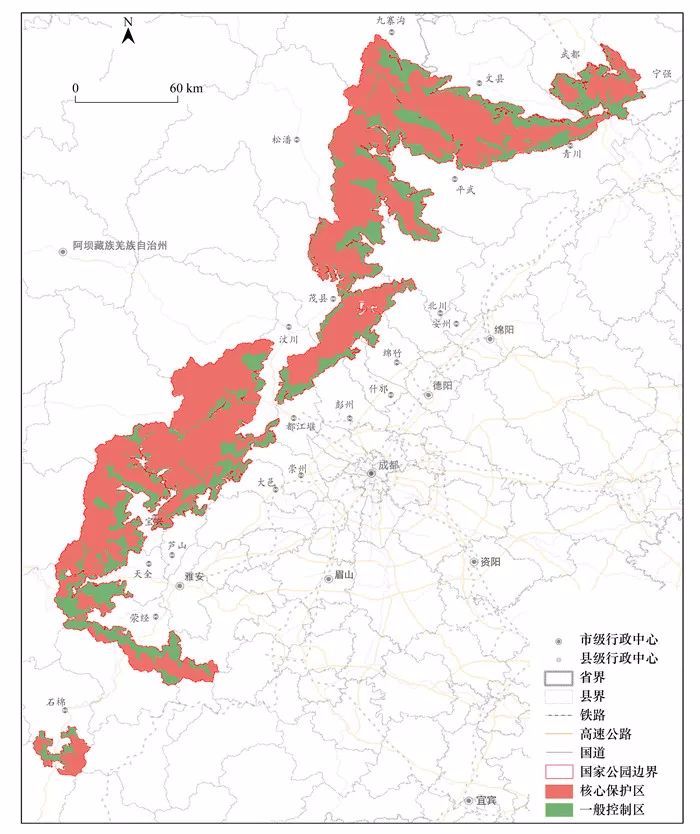

大熊貓國家公園地處青藏高原東緣、四川盆地向青藏高原過渡的岷山、邛崍山、大小相嶺等高山峽谷核心地帶;東起陜西省寧強縣青木川鎮廣坪河、西至四川省石棉縣栗子坪彝族鄉伊牛河南山、南自四川省石棉縣栗子坪彝族鄉麻木滴滴、北到四川省九寨溝縣勿角鎮雙池, 地理坐標為東經102°11′06″—105°40′00″、北緯28°51′03″—33°12′50″(圖 1)。大熊貓國家公園總面積21978 km2, 行政區域涉及3省9個市(州)23個縣(市、區)122鄉(鎮)。其中, 四川省域內19327 km2, 甘肅省域內2553 km2, 陜西省域內98 km2。在公園范圍內, 將維護大熊貓野生種群正常生存、繁衍、遷移的關鍵區域和具有國家代表性的森林、草原等自然生態系統劃為核心保護區, 面積1.48萬km2, 占國家公園總面積的67%;其余區域為一般控制區, 占國家公園總面積的33%(圖 1)。

圖 1 大熊貓國家公園范圍與分區示意圖

大熊貓國家公園處于我國第一級階梯向第二級階梯過渡地帶, 地形復雜, 山高谷深, 水系發達, 植被垂直帶譜明顯, 珍稀和特有植物種類眾多, 具有無與倫比的自然文化遺產, 核心價值主要體現在以下幾個方面:

1.1 全球野生大熊貓分布核心區

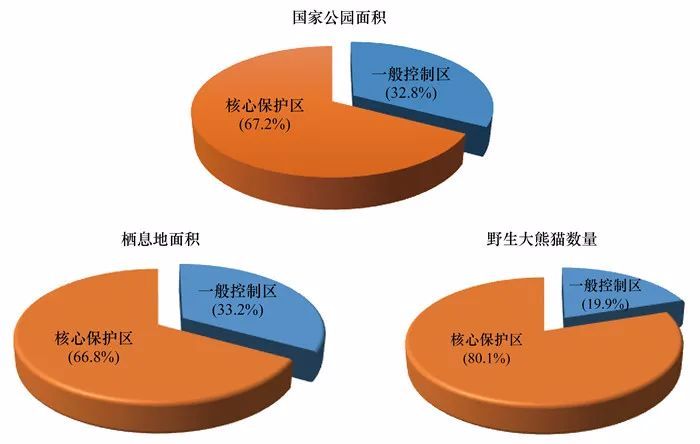

大熊貓國家公園覆蓋了除秦嶺、涼山山系外的野生大熊貓主要分布區, 相對高差1000 m以上的深谷眾多, 是我國野生大熊貓繁衍生息的重要家園[3]。國家公園范圍內現有野生大熊貓1340只, 占全國野生大熊貓總數的72.0%;大熊貓棲息地1.50萬km2, 占全國大熊貓棲息地面積的58.5%(圖 2)。按照功能分區規劃, 大熊貓國家公園核心保護區為14767 km2, 有大熊貓棲息地10031 km2, 分布有野生大熊貓1074只, 分別占67.2%、66.8%和80.1%;一般控制區7211 km2, 有大熊貓棲息地4986 km2, 分布有野生大熊貓266只, 分別占32.8%、33.2%和19.9%(圖 2)。多年來, 通過持續實施天然林保護、退耕還林、大熊貓及棲息地保護等重大工程, 對野生大熊貓種群及棲息地恢復起到了關鍵性作用, 大熊貓野生種群數量穩定增長, 分布區不斷擴展, 棲息地質量明顯改善。

圖 2 大熊貓國家公園分區面積、棲息地面積以及大熊貓數量

1.2 世界生物多樣性熱點區域

岷山、邛崍山山系是世界范圍內地形地貌最為復雜、氣候垂直分帶最為明顯的地區之一, 擁有橫斷山高山峽谷地帶幾乎所有生態系統類型。植被基帶屬于亞熱帶常綠闊葉林區, 川東盆地及西南山地常綠闊葉林地帶, 隨著海拔升高以此形成山地常綠和落葉闊葉混交林、亞高山針葉林, 垂直分布特征明顯, 孕育了全球范圍內最為典型、保存最為完好的生物多樣性, 已記錄脊椎動物5綱37目132科869種, 昆蟲23目188科2116種, 珍稀和特有動物種類較多, 其中包括大熊貓、川金絲猴(Rhinopithecus roxellanae)、羚牛(Budorcas taxicolor)等國家重點保護野生動物166種, 中國特有種148種;已記錄有高等植物326科1532屬7127種, 其中包括珙桐(Davidia involucrate)、紅豆杉(Taxus wallichiana)等國家重點保護野生植物150種, 中國特有種2189種, 被譽為“天然基因庫”。在自然保護進程中, 幾乎每一片大熊貓棲息地, 都與中國最重要的特有物種分布中心相重合, 許多特有鳥類、特有哺乳類、特有兩棲類動物都生活在大熊貓棲息地中。這意味著將大熊貓作為傘護物種保護, 可以同時庇護同域分布的其它物種及生境[4]。

1.3 國家生態安全屏障關鍵區

大熊貓國家公園位于青藏高原生態屏障、川滇生態屏障之間, 地處長江上游生態屏障核心區域, 是兩大國家生態安全區域重要的“握手區”, 直接或間接影響近三分之一國土面積的生態安全。國家公園內最低海拔592 m, 最高海拔6250 m, 高山峽谷普遍, 河流水系屬長江流域的嘉陵江、岷江、沱江3個水系, 是全球公認的地貌最復雜地區之一, 同時也是活躍的地震帶和地質災害頻發嚴重區。高質量建設大熊貓國家公園, 對構建“三區四帶”國家生態安全格局具有重要戰略意義, 對促進經濟社會可持續發展, 確保長江上游整體性、全局性生態安全, 具有深遠影響。

1.4 豐富獨特的自然文化景觀

大熊貓國家公園內海拔高差大、山大峰高、河谷深切, 地形地貌復雜, 自然景觀獨特, 分布有四川大熊貓棲息地、黃龍2項世界自然遺產, 有龍門山—岷山等多條斷裂帶、安縣生物礁和寶興地質遺跡(群)等。中高海拔分布有冷杉(Abies fabri)、鐵杉(Tsuga chinensis)、杜鵑(Rhododendron simsii)等原始林, 海拔3400 m以上區域分布有高山灌叢草甸草原和高原湖泊等, 海拔4500 m以上區域還有少量永久凍土、雪山冰川等。區域內歷史文化悠久, 民族人文多樣, 現有古棧道、長征革命紀念地、傳統村落等文化跡地, 具有極高的科學研究、自然教育、生態體驗價值。

2 大熊貓國家公園的建設實踐

大熊貓國家公園體制試點從2017年初開始, 在制度建設、生態保護、管理機制、社區協同等方面取得了較好效果。2021年10月正式設立國家公園以來, 積極推進規劃編制、勘界立標、資產清查等工作, 在保護執法、矛盾調處、生態產品價值實現等方面積極探索實踐。

2.1 保護管理體系已初步形成

為推動大熊貓國家公園建設管理, 國家林草局(國家公園管理局)與四川、甘肅、陜西省政府建立了大熊貓國家公園局省聯席會議機制, 四川、甘肅、陜西三省管理局建立了大熊貓國家公園跨區域保護協同聯動機制。體制試點期間, 在省林業(草)局加掛了大熊貓國家公園省級管理局牌子, 科學設置管理分局和管護(保護)站(點), 初步形成“管理局-管理分局-基層保護站”三級管理體系。大熊貓國家公園正式設立后, 四川省政府印發了《四川省大熊貓國家公園管理辦法》, 四川、甘肅、陜西省人大常委會協同立法, 分別出臺了《關于加強大熊貓國家公園協同保護管理的決定》。四川省高級人民法院設立大熊貓國家公園生態法庭, 多地探索組建大熊貓國家公園警察大隊, 省林長辦與省檢察院建立“林長+檢察長”協作機制。陜西省探索建立了“林長+警長”“林長+檢察長”工作機制。

2.2 受損自然生態系統正在逐步改善

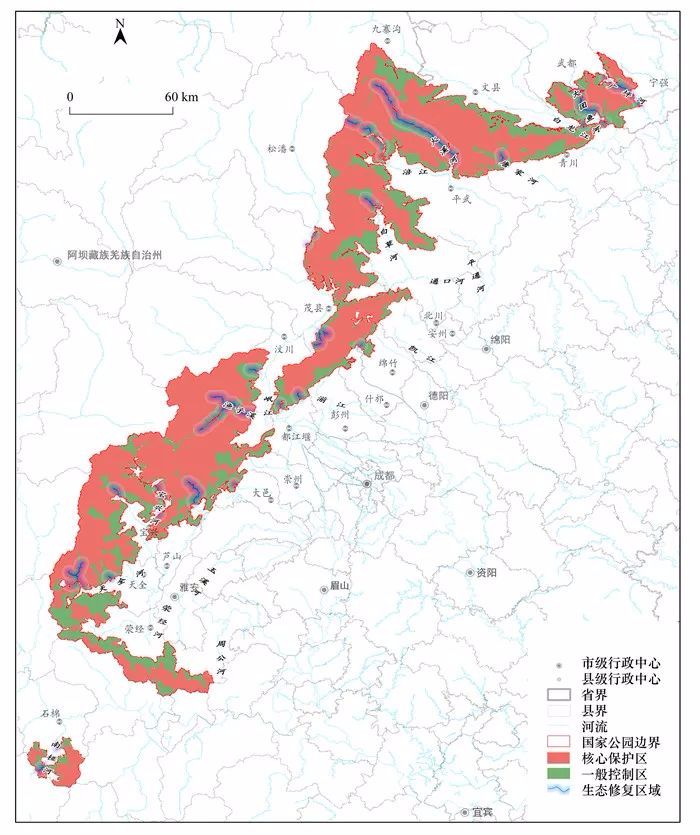

大熊貓國家公園正式設立后, 四川、甘肅兩省出臺礦業權分類退出辦法并印發具體實施方案。四川片區內200宗礦業權全部清理關停退出;印發了小水電清理退出方案, 計劃退出的273座小水電已清理退出139座, 剩余的正穩妥有序推進。甘肅省級財政已安排9.56億元, 各市(州)配套3.22億元推動小水電、礦業權退出和矛盾化解。按照“一礦一方案”、“一站一策”的標準, 積極推動矛盾沖突問題解決, 片區范圍內11宗礦業權已有序分類退出, 按程序注銷。截至目前, 大熊貓國家甘肅片區列入清單的生態環境問題已全部完成整改。同時, 四川片區基于《大熊貓國家公園總體規劃》確定了生態保護重點區域(圖 3), 開展大規模的森林恢復、廊道建設、礦山修復等不同方式的生態保護與修復工程。雅安片區實施歷史遺留廢棄礦山生態修復項目, 以“加強生態系統保護修復”為重點任務, 統籌推進雅安市滎經、石棉、寶興等開展礦山生態修復10.55 km2, 恢復大熊貓棲息地及生態廊道8.03 km2, 為國家公園和重點生態功能區生態修復提供示范。陜西全面完成片區內礦業權、小水電和景區景點等矛盾沖突問題調處, 土地權屬明晰, 原住居民全部遷出。

圖 3 生態保護修復區域示意圖

2.3 自然資源資產基本實現了統一集中管理

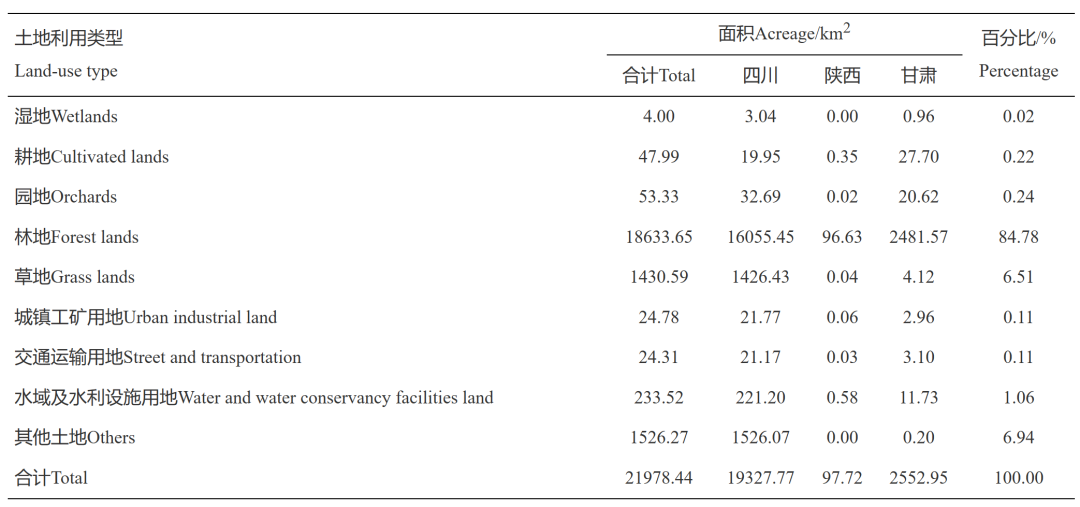

大熊貓國家公園土地利用類型多樣(表 1), 自然資源資產管理權限交織。為有效解決全民所有自然資源資產多頭管理問題, 《國務院關于同意設立大熊貓國家公園的批復》明確省級人民政府是自然資源資產所有者職責的代理履行者。目前, 四川省正在進行自然資源資產摸底調查, 開展資料收集、資源一張圖數據和勘測定界數據、縣市級審核、數據庫建成和成果入庫等工作;甘肅省已于2023年6月29日發布確權登記公告, 完成自然資源資產首次登記。四川片區內有2076 km2集體公益林、433.34 km2人工起源的集體商品林, 2020年開始探索創新集體自然資源管理新模式, 在充分尊重群眾意愿的前提下將1.58 km2集體商品林調整為生態公益林, 通過簽訂集體所有自然資源合作保護協議, 兌現非國有公益林補償資金7463萬元, 實現了對所有自然資源資產的統一管理、有效管控。陜西省2023年5月完成確權登記公告, 6月完成自然資源確權登記全國首批登簿工作, 片區自然資源資產所有權、承包權、收益權等各種權屬關系清晰。集體公益林68.27 km2, 已全部落實國家級集體公益林生態效益補償政策。

表 1 土地利用現狀表

2.4 基層保護管理基礎不斷夯實

大熊貓國家公園統一制定了《大熊貓國家公園野外巡護管理辦法(試行)》, 通過開展巡護監測, 加大管護力度, 實現大熊貓棲息地統一規范保護。四川片區制定了《關于加強大熊貓國家公園四川片區建設的意見》, 根據實際需要持續開展原有保護站(點)標準化改造試點, 科學布置新站(點), 新(改)建保護站點21個;科學劃定管理網格106個, 設置固定巡護線路663條, 新建巡護道路10余公里;推進勘界定標, 將大熊貓國家公園地理范圍準確落在實地, 埋設界碑界樁2894個;探索數字化管理, 全面推廣應用網格化管理巡護系統、可視化遙感監測系統, 開展了天空地一體化監測試點, 2022年布設紅外相機3000余臺, 監測到野生大熊貓影像1900余次以及同域動物種影像170余種。甘肅省結合現代化監測技術手段, 設置巡護線路169條, 巡護線路總長超過1350 km, 實現了對大熊貓國家公園甘肅片區主要區域全覆蓋;堅持“人工智能+智慧監測”多種手段并用, 布設野外常規紅外相機、自動回傳數據紅外相機、固定實時監測探頭, 使用“AI識別”系統, 實現大熊貓個體識別;率先完成國家公園范圍和功能分區勘界, 高標準高質量完成全域確界定標工作, 設置界碑界樁標識牌1232個。陜西片區明確園區市、縣、鎮、村四級林長7名, 夯實保護發展責任。現有森林防火監控3套、卡口視頻監控21處、紅外相機60臺, 主要采取視頻監控、布設紅外相機和人工野外監測等方式開展監測工作, 制定《大熊貓國家公園陜西片區野外巡護管理制度》《大熊貓國家公園陜西片區兼職巡護員管理辦法》, 強化日常管護巡護。

2.5 社區綠色轉型發展有序推進

大熊貓國家公園四川片區組建共建共管共享委員會40個, 積極引導當地居民參與生態保護、自然教育、民宿接待、生態農林產品開發等綠色發展新業態, 國家公園社區融合創新發展試點納入省委改革事項。制定友好示范社區建設指南(試行), 重點推進青川青溪、滎經龍蒼溝、綿竹清平等一批入口社區典范。設立生態管護崗位, 就地選聘國家公園管護人員1893名, 啟動野生動物肇事補償保險試點。甘肅片區管理機構與園區內69個行政村簽訂保護協議, 協議保護面積630 km2。平武縣關壩村12年“兩山論”踐行和探索事跡、滎經縣“1+3”工作體系、文縣碧口鎮李子壩村開展的“協議保護項目”建設大熊貓國家公園創新示范區分別入選“生物多樣性100+ 全球典型案例”。陜西片區建立共管理事會, 制定《大熊貓國家公園青木川共管理事會章程》, 調動社會力量參與生態保護, 構建大熊貓國家公園管理機構、當地政府和相關利益方協調管理機制, 實現“共建共管共享”治理模式。印發《陜西省國家公園原生態產品認定辦法(試行)》, 探索國家公園品牌授權使用機制, 引導綠色生態產業發展模式。通過宣傳國家公園發展理念、改良蜂箱蜂種、推廣生態品牌等, 鼓勵社會組織、當地企業和合作社建立合作機制。規劃建設青木川鎮重點入口社區, 安置生態搬遷轉移人口, 建設發展保護、生態體驗設施, 提高訪客接待能力和集散功能, 初步形成園內體驗園外服務的建設布局。與當地政府共同向中華環境保護基金會申報環境友好型示范社區建設, 推動周邊社區綠色高質量發展。

3 大熊貓國家公園高質量發展路徑思考

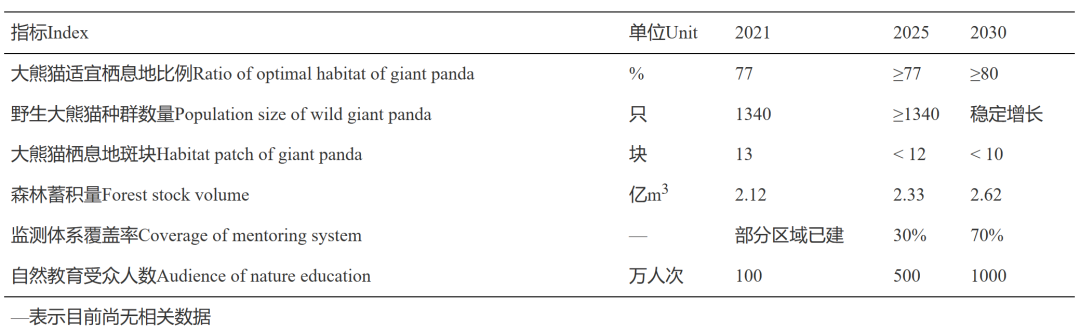

當前, 中國正在建設全世界最大的國家公園體系, 這是一項長期而艱巨的任務, 需要持之以恒、久久為功, 穩妥有序推進。按照國家印發的《大熊貓國家公園總體規劃(2023—2030年)》大熊貓國家公園的建設目標(表 2), 必須堅持生態保護第一、國家代表性、全民公益性的國家公園理念, 以大熊貓野生種群保護為核心, 以自然生態系統原真性完整性保護為主線, 以建設全球最有影響力的國家公園為目標, 強化監督管理, 完善政策支撐, 正確處理生態保護與經濟社會發展的關系, 實現大熊貓種群穩定繁衍和重要自然資源資產國家所有、全民共享、世代傳承, 全力把大熊貓國家公園建設成為生物多樣性保護示范區、生態價值實現先行區和世界生態教育樣板區。

表 2 大熊貓國家公園規劃目標主要指標表

3.1 完善國家公園管理體系, 確保運行順暢

加快推進國家公園各級機構設置, 理清國家公園管理機構與地方管理職責邊界, 明確事權責任。加強協同聯動, 用好用活局省聯席會議框架下的川陜甘三省協作工作機制, 增強主體責任, 密切協作配合, 協調解決體制機制、保護發展、矛盾沖突等重大問題, 全面加強大熊貓野生種群及其棲息地保護。積極探索國家公園執法體制機制, 加強司法協作、行刑。

3.2 穩妥有序推進矛盾化解, 確保社會穩定

堅持“決不把歷史問題再留給歷史”的解決思路[5], 嚴格按照各省發布的歷史遺留問題退出辦法或實施方案, 制定退出計劃, 提出分類處置意見, 落實退出時限, 分步組織實施。推進礦業權、小水電退出等中央財政獎補支持政策落地落實。進一步加強與法院、檢察院、公安等部門的溝通協作, 共同推進大熊貓國家公園內矛盾調處, 維護社會穩定。

3.3 強化自然生態保護, 確保生態功能增強

堅持把生態保護放在第一位, 國家公園實行最嚴格的保護。從增強大熊貓棲息地的聯通性、協調性、原真性、完整性出發, 強化大熊貓野生種群和棲息地保護為核心的生態功能定位, 科學合理劃定網格化保護單元, 強化資源環境監測, 嚴格用途管制和監督管理, 實行差別化管控, 按照山水林田湖草一體化保護和系統修復的要求, 開展重點區域生態系統保護修復, 增強棲息地之間的連通性, 促進隔離種群之間的基因交流, 降低局域小種群的滅絕風險, 全面促進生態系統質量整體提升, 為大熊貓及其它生物的生存繁衍保留良好的生態空間, 為子孫后代留下最珍貴的自然遺產。

3.4 加強資源利用政策協同, 確保管控有序

探索建立并規范國家公園生態產品市場, 塑造大熊貓國家公園品牌, 拓展生態產品價值實現路徑。綜合運用品牌賦能、行政監管、有償出讓、特許經營等多種手段, 逐步建立健全自然資源有償使用制度。推行社區綠色生產生活, 推廣大熊貓友好型產品、原生態產品, 實施國家公園常住居民替代能源計劃, 減少對自然資源的消耗。健全生態補償機制, 優化完善公益林補償、天然林修復保護、生態移民等資金使用政策, 探索建立中央為主、地方為輔的大熊貓國家公園專項資金投入機制。對集體和個人所有的人工商品林, 根據所在區位、經營目的、林木和林地權屬, 按照自愿原則研究制定分類處置方案, 將符合條件的人工商品林依法調整為公益林, 健全公益林補償標準動態調整機制, 結合實際探索實施公益林差異化補償。落實野生動物肇事補償制度和野生動物致害保險制度, 鼓勵有條件的地方開展野生動物公眾責任險工作。

3.5 提升保護管理基礎能力, 確保實現有效管理

加緊組織編制大熊貓國家公園各專項規劃或實施方案, 分解落實主要建設目標與任務。按照《關于推進國家公園建設若干財政政策意見》有關要求, 依據總體規劃及各專項規劃, 積極申報和扎實推進基礎設施和能力建設項目。對新劃入區域實施巡護監測的全覆蓋, 按照網格化管理需要適當新增管護力量, 通過政府購買服務等方式開展生態管護, 逐步提高基層管護人員補助標準, 全面配備、更新、升級基層一線工作人員的單兵巡護裝備。加強專業技能培訓交流, 探索建設巡護監測員實訓基地。推進天空地一體化監測系統建設, 加快完善大熊貓國家公園網格化管理巡護系統、可視化地類變化遙感監測系統, 有效減輕日常巡護監測負荷, 提升工作效率[6]。支持開展巡護監測成果與自然教育融合轉化, 鼓勵一線巡護隊員利用新媒體平臺開展生態保護科普宣教, 展示生態保護成效和全民公益屬性。

3.6 統籌推進保護與發展, 確保社區民生改善

加快制定特許經營管理辦法以及相關配套制度, 逐步建立并完善國家公園特許經營制度, 鼓勵當地居民、社會團體等參與國家公園內特許經營項目, 破解國家公園自然資源資產盤活難的問題[7]。加強地方規劃與《大熊貓國家公園總體規劃》及相關專規的銜接, 鼓勵引導金融資本、社會資本和公益組織參與國家公園建設, 逐步建立多元化的投融資機制。積極發展綠色新業態, 支持生態創業, 帶動生態就業, 壯大生態產業, 形成新的綠色經濟增長點[8]。積極打造研學、自然教育、自然游憩等精品原生態旅游品牌, 開發文創產品, 加強國際交流, 實現保護與發展協同增效, 實現生態價值有效轉化, 向全世界展示大熊貓國家公園的獨特魅力[9]。

山積而高、澤積而長。大熊貓國家公園發展將牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念, 準確把握高質量發展和高水平保護關系, 將國家公園建設與美麗中國建設深度融合, 加快推進生態文明建設, 努力實現人與自然和諧共生的現代化。

來源:國家公園 National Park

微信號:cwcawx

中國野生動物保護協會

投稿信箱:cwcaweixin@sina.com

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn