【地球生物全系列】原生動物類概述

真核生物域

原生生物界

原生動物類

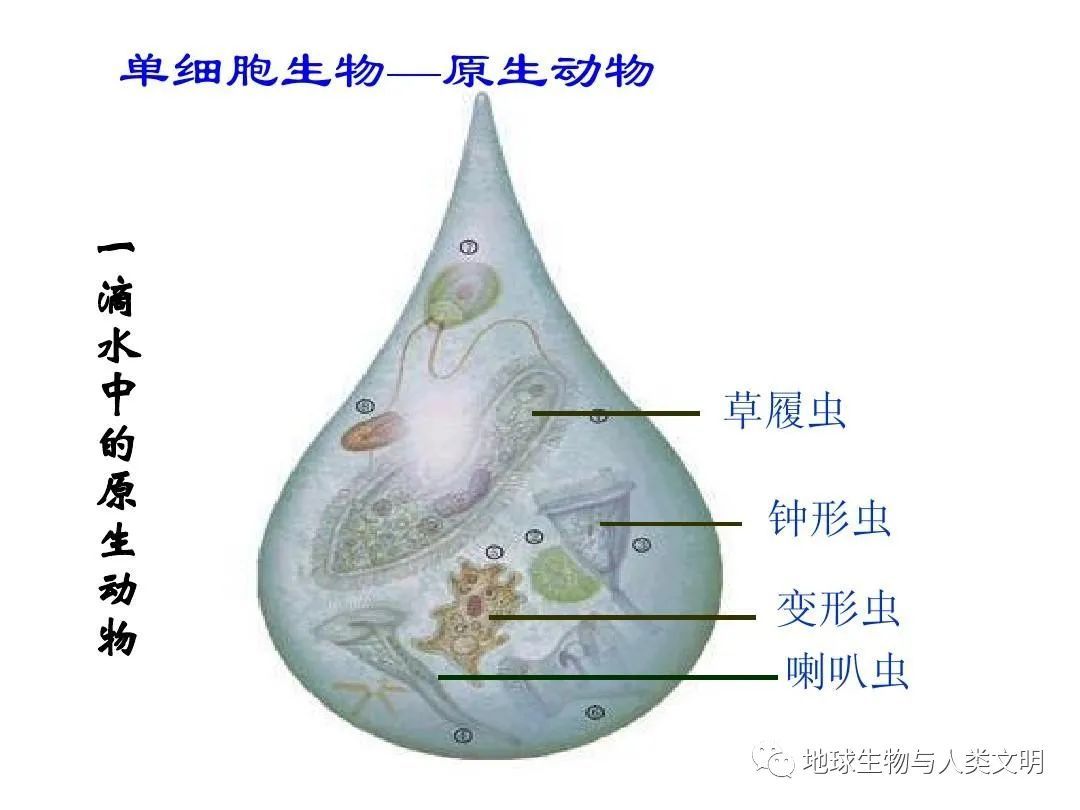

原生動物(Protozoa)是真核生物中最低級、最原始、最簡單的一類生物,屬于原生生物當中較接近動物的一類,簡稱原蟲。身體由單個細胞所構成,因此也被稱為單細胞動物。多數自由生活,也有的生活在其他動物體內,營寄生或共生生活。有些物種介于植物和動物之間,能進行光合作用,如眼蟲。具有多種類器官,能完成運動、攝食、呼吸、排泄生殖等生活機能。動物中排除原生動物,剩下的多細胞動物被稱為后生動物。后生動物中有了組織分化的被稱為真后生動物。

原蟲很微小,多為20~300μm。但在馬里亞納海溝發現的一類有孔蟲門原蟲Xenophyophores,直徑可以達到20厘米,為最大的原生動物。經記錄的原生動物約有50000種,其中大約有20000種為化石種。

按照支序分類學說的觀點,原生動物是真核生物除去多細胞動物、植物、真菌之外的部分,為并系群,且區分動植物的標準——運動和光合作用均與生物演化分類無關。光合作用并非真核生物的原始屬性,而是分別通過一次或多次內共生來實現的,各個營光合作用的種類彼此間并無親緣關系。因此原生動物只是一個集合概念,而不應作為生物分類的單元。原生動物現在被更準確地劃分在一個單獨的界:原生生物界。

原生動物為最原始、最簡單、最低等的生物。它們的主要特征是身體由單個細胞構成的,因此也稱為單細胞動物。原生動物種類約有30000種。原生動物是單細胞,細胞內有特化的各種胞器,具有維持生命和延續后代所必需的一切功能,如行動、營養、呼吸、排泄和生殖等。每個原生動物都是一個完整的有機體。

1.動物學史

(1)物種起源

已描述的原生動物約6.8萬種,其中一半是化石種類,現生種類中,營自由生活的占2/3,寄生生活的占1/3;多細胞動物的單個細胞一般不能脫離其他細胞而獨立生活,更不能像原生動物那樣具有生命的一切功能。原生動物包括相當多樣性的生物類群,在系統發育過程中它們可通過多種途徑進化到多細胞動物。例如海綿動物中就有與領鞭毛蟲十分相似的鞭毛細胞;群體的植物性鞭毛蟲的團藻蟲類開始有細胞間的功能分化──有專司營養和專司繁殖的個體,被認為在進化過程中可能是腔腸動物的祖先。人們推測無腸目的渦蟲可能起源于原始的多核纖毛蟲,從而設想低等的多細胞動物多發性地起源于原生動物的不同類群。

(2)研究簡史

300多年前,A.van列文虎克用約放大270倍的透鏡,第一個看到了很多自由生活和寄生生活的原生動物,他把眼蟲描述為“中間綠、兩端白”的蟲子,后人尊稱他為原生動物學之父。

1758年C.von 林奈應用雙名法命名了巨團藻蟲,大巨變蟲。G.A.戈爾德富斯1817年第一年用Protozoa(原生動物)一詞,但他把腔腸動物也包括進去。對原生動物下了正確定義的是 C.T.E.von西博爾德(1845)。C.G.埃倫貝格1838年把觀察的原生動物進行分類描述,提出初步的分類系統。20世紀初,從原生動物的經典分類研究逐步擴展到生理、營養、生態、遺傳等領域。50年代起,由于電子顯微鏡的應用,使原生動物的研究進入到亞顯微結構的水平。近十余年來,應用顯微分光光度計、酶化學等方面的新技術,在分子水平上對原生動物進行微觀的研究。同時,通過應用計算機模型,也對原生動物的生態進行了群落級的宏觀研究。

2.形態特征

(1)外形特征

絕大多數的原生動物是顯微鏡下的小型動物,最小的種類體長僅有2—3μm,例如寄生于人及脊椎動物網狀內皮系統細胞內的利什曼原蟲(Leishmania),大型的種類體長可達7cm。

(2)結構特征

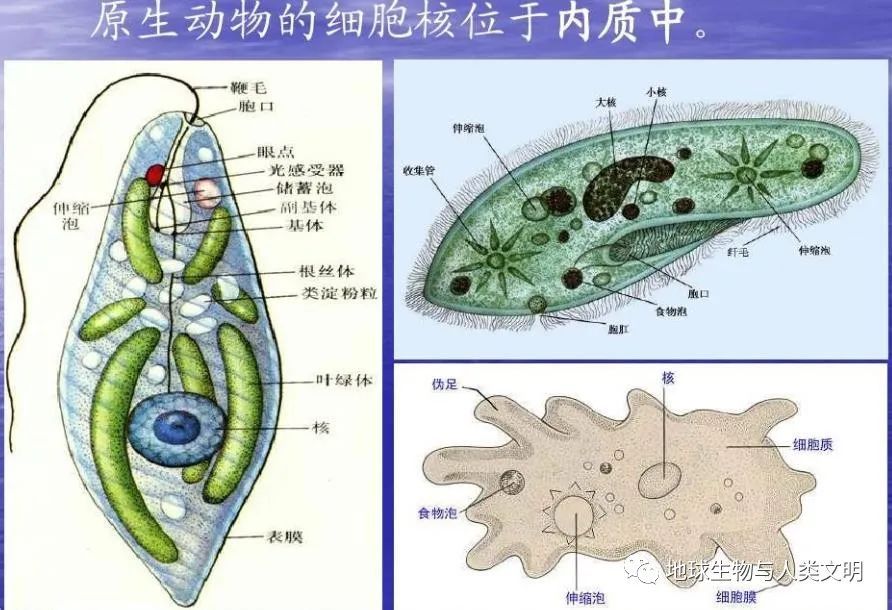

結構原生動物的每個個體就是一個細胞,其結構可以分為細胞膜(表膜)、細胞質和細胞核三大部分。

①細胞膜

原生動物的體表有一層連續的界膜,是非常薄的原生質膜,在顯微鏡下幾乎難以辨認,這層膜特稱為表膜(pellicle)。表膜堅韌具有彈性,能使蟲體保持固定的形狀,其層數和構造隨原生動物種類而不相同。

某些種類的體表除固有的細胞膜外,還有由原生質分泌物形成的外殼,如表殼蟲的幾丁質殼,有孔蟲類的鈣質殼等。有的原生動物的細胞質中還有骨骼,如放射蟲(Sphaerostyius ostra—cion)體內的幾丁質中央囊和硅質骨針等。

②細胞質

在普通光學顯微鏡下觀察,細胞質由外層較透明的外質和內層含有較多顆粒的內質組成。在電子顯微鏡下觀察,細胞質由復雜的膠狀基質和包埋在其中的各類細胞器組成,細胞器類似于高等動物體內的各器官,分工承擔著各項生理機能。

③細胞核

原生動物細胞核的結構同多細胞動物細胞核的結構相同,由核膜、核仁、核基質和染色質組成。一般原生動物只有一個核,也有多個核的種類,有些原生動物細胞內還同時具有兩種細胞核:一種是大核,與細胞代謝有關;一種是小核,與生殖有關。在生活史的不同時期細胞核的形態結構常有變化。

3.生活習性

(1)營養方式

營養方式包括植物性營養、動物性營養、腐生性營養。

植物性營養(holophytic nutrition):原生動物植鞭毛類體內含有色素體,可以利用光能將二氧化碳和水合成糖類,制成自身生長的營養物質。

動物性營養:原生動物通過胞口吞食其他生物或有機碎片,食物由臨時性的膜包圍形成食物泡,食物泡在細胞質內被消化和吸收。未被吸收的食物殘渣通過排遺作用排出體外,如草履蟲的營養方式。

腐生性營養:有些生物通過體表滲透吸收周圍呈溶解狀態的有機物,以此補充自身有機質,也稱滲透營養。瘧原蟲的營養方式就是腐生性營養。

(2)呼吸

絕大多數原生動物的呼吸作用(respiration)是通過氣體的擴散(diffusion),依靠體表從周圍的水中獲得氧氣。線粒體是原生動物的呼吸細胞器,其中含有三羧酸循環的酶系統,它能把有機物完全氧化分解成二氧化碳和水,并能釋放出各種代謝活動所需要的能量,所產生的二氧化碳還可通過擴散作用排到水中。少數腐生性或寄生的種類,它們生活在低氧或完全缺氧的環境下,有機物不能完全氧化分解,而是利用大量的糖的發酵作用產生很少的能量來完成代謝活動。

(3)運動

原生動物的運動方式基本上可以分為兩大類,一類是沒有固定運動類器官的種類,另一類是具有固定運動類器官的種類。

(4)排泄

原生動物代謝產生的二氧化碳和其他一些可溶性代謝廢物,都可以借擴散作用從體表排出,除此之外,在淡水中生活的種類體內還有一種重要的排泄類器官,是由類似于細胞膜的結構包圍而成,呈泡狀,泡內含有水和可溶性廢物,稱為伸縮泡(contractile vacuole)。

在淡水中生活的原生動物體內滲透壓高于外界的滲透壓,水分會不斷地進人體內,伸縮泡就起到不斷地收集水分并將水分排出體外的作用,溶于水中的一些代謝廢物也隨之被排出體外,如果沒有伸縮泡的結構,淡水中生活的原生動物就會因體內水分過多而脹破細胞。海水中有大量鹽分,其滲透壓與細胞內滲透壓大致相等,所以海水中生活的種類一般沒有伸縮泡。

(5)應激性

原生動物對外界的刺激具有趨避性,當遇到食物時,它們會向有食物的地方趨集,當遇到有害刺激時,它們又會避開,這種應激性對它們的生存有很大意義。

4.生長繁殖

原生動物的生命周期包括生殖期和孢囊。有些種類已失去形成孢囊的能力。生殖期可分為無性生殖和有性生殖。大多數原生動物無性生殖用二分裂法。鞭毛蟲是縱分裂,纖毛蟲是橫分裂。緣毛類纖毛蟲外表看來如縱分裂,但是細胞內各成分(如核、口圍纖毛帶)仍是橫分裂。瘧原蟲、球蟲則行裂體生殖。吸管蟲在體內或體外生出許多芽體(出芽)。有些多核的原生動物如膠絲蟲、多核變形蟲偶爾會分裂成2至數個小的、仍是多核的個體(原生質團分割)。以上 4種方式只有出芽生殖還保留親體,其余均無親體,后代都是等同的。原生動物有性生殖有3種:融合、接合、自體受精和假配。自體受精與接合生殖相似,但只在一個個體內進行。小核分裂數次,其中有兩個配子核融合成合核,其余退化。合核分裂形成新的大、小核。假配與接合生殖一樣,要求兩個個體接觸,但沒有配子核的交換,每個個體完成自體受精過程后各自分開。在草履蟲中曾發現過這兩種特殊的核現象。

寄生原生動物的生活史比較復雜。大多數孢子生活史包括3個時期:裂體生殖期、配子生殖期和孢子生殖期。有明顯的無性世代與有性世代的交替。孢子生殖期是由合子產生的孢子母細胞形成孢子后,再進一步形成子孢子。子孢子一般包有外殼,能抵抗不良環境,有利于傳布。

5.分布范圍

分布在海洋、陸地(包括淡水、鹽水、土壤、冰、雪以及溫泉中)和空氣。

6.益處與危害

(1)益處

土壤原生動物對增加土壤肥力有作用,在土壤群落中以細菌特別是有害細菌為食的原生動物對改良土壤細菌群落起到了一定的作用。

利用原生動物纖毛蟲來消除有機廢物,有害細菌以及對有害物質進行絮化沉淀。

一些浮游原生動物也為魚類提供了大量飼料。

(2)危害

據報道,至少有28種原生動物是人體寄生蟲,危害人體健康,全世界至少有四分之一人口患寄生蟲病。在我國重點防治的有五大寄生蟲病:血吸蟲病、瘧疾、黑熱病、絲蟲病、鉤蟲病,其中瘧疾和黑熱病就是分別由瘧原蟲和利什曼原蟲引起的。另外,還有錐蟲引起睡眠病、毛滴蟲病、阿米巴痢疾等都是危害較重的人體寄生蟲病。焦蟲、球蟲等危害家畜,黏孢子蟲、小瓜蟲、車輪蟲等危害魚類。

7.所屬門

變形蟲門(Amoebozoa)

頂復門(Apicomplexa)

無根蟲門(Apusozoa)

絲足蟲門(Cercozoa)

領鞭毛蟲門(Choanozoa)

纖毛蟲門(Ciliophora)

有孔蟲門(Foraminifera)

槽蟲門(Loukozoa)

后滴門(Metamonada)

透色門(Percolozoa)

放射蟲門(Radiolaria)

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn