在為時未晚之際,竭盡全力,去守護這美妙的生物多樣性

雪豹(Panthera uncia),易危

雪豹的毛色酷似積雪的巖石,為它們提供了絕佳的偽裝。當雪豹在陡峭的巖壁上攀爬奔跑時,長長的尾巴能為它調節方向、保持平衡。

當今的物種滅絕速率,是背景滅絕速度的數百倍,甚至數千倍,科學家們認為我們正處于“大滅絕”的邊緣。上一次大滅絕發生在大約6600 萬年前,隨著小行星的撞擊,恐龍王朝覆滅。時至今日,造成滅絕的原因似乎更加分散而多元,從伐木到偷獵,從引入了病原體到氣候變化,從過度捕撈到海洋酸化。但將這些原因歸根溯源,你會發現它們都來自同一個罪魁禍首。偉大的博物學家愛德華·奧斯本·威爾森(Edward Osborne Wilson)注意到,人類是“生命史上第一個,可以改變地球屬性的物種”。許多科學家認為,我們已經進入了一個全新的地質年代——人類世(Anthropocene),亦即人類的時代。換句話說,這一次沖擊地球的“小行星”,就是我們人類自己。

巴巴里獅(Panthera leo leo),易危

在非洲北部,獅子曾經很常見。但由于遭到了嚴重的獵殺,以至于它們在該區域已經銷聲匿跡。很多大型貓科動物在撒哈拉以南非洲地區幸存,卻也持續地受到了捕獵和棲息地喪失的威脅。

正是因為當代發生的滅絕事件如此頻繁,我們已經習以為常了。只有通過這些生物的影像,我們可以看到每個正在消失的物種是這般非凡。也許通過認識到我們生活在一個非正常的時期,大家會著手去創造一派不同的景象-在為時未晚之際,竭盡全力,去守護這美妙的生物多樣性。

親眼目睹一個物種的滅絕,往往令人難以接受。我們在心中不停地呼喊:不,這種生物不可能就這么消失了,不可能。小藍金剛鸚鵡的藍色羽毛是多么的動人,華南虎又是多么的強壯,我們一定能再次追尋到它們的蹤跡。然而最終,我們只能面對這一事實:在無垠的曠野中,它們的身姿已經永不會重現于世了。這些曾在天地間繁衍不息的美麗生靈,如今可能已成了生命長河中遠去的幽靈。

關島翠鳥(Todiramphus cinnamominus),野外滅絕

棕樹蛇的偶然引入摧毀了關島上脆弱的生態平衡,導致島上的很多蜥蜴和鳥類,如關島翠鳥,不復存在。1986 年,研究人員將僅剩的29 只野生關島翠鳥從島上移入人工環境進行保護。如今世界上所有的關島翠鳥都是圈養個體,且總數目不超過160只。

華南虎(Panthera tigris amoyensis),極危,可能已野外滅絕

直至20世紀50年代初,中國境內仍生活著4000 多只野生華南虎。它們因與人類偶有沖突而被視為“虎患”,最終被獵殺至幾近滅絕。中國政府于20世紀70年代開始著手保護這一特有物種,但如今世界范圍內的存活數目仍少于100只。

如果足夠幸運,我們也許可以抓住一星半點的希望,將瀕臨滅絕的物種從生死線上拉回來。麋鹿便是這些幸運兒中的一員。在幾近滅絕之時,麋鹿在人工圈養下逃過一劫,爾后命運的眷顧和人類的努力使得它們種群數目回升,最終得以重歸野外。

麋鹿(Elaphurus davidianus),野外滅絕

1865年時,北京皇家獵苑內的一小群麋鹿幾乎是這一物種僅剩的血脈。一位法國傳教士將其引入歐洲,并在圈養環境下逐漸繁衍。與此同時,原產地中國的本土麋鹿則幾近消亡。1985年麋鹿由歐洲重歸故里,人們開始在中國恢復其種群,并努力實現麋鹿最終的野外放歸。

其他一些瀕危物種,比如哥倫比亞盆地侏儒兔,人們則采取雜交手段,令其以新的面貌頑強地存活了下來。盡管有少量挽救成功的案例,但嚴峻的事實逼迫我們承認:絕大部分瀕臨滅絕的動物,都未能跨過那條生死線重返世間。人類應該清醒地意識到,我們必須傾力保護住尚存于世的所有生靈,在它們變成幽靈遠去之前。

數百萬年以來,鸮鸚鵡和其他大部分的動物一樣,過著簡單的生活。白天的時間里,它們躲藏在遮蓋物下保持隱蔽,到了晚上才出來覓食。每當它們最喜歡的樹木結出豐盛的果實和種子時,交配季節也隨之來臨。這種鸚鵡的分布范圍曾經遍布新西蘭,其遺骸埋藏在古老的土層中,證明了這種鸚鵡在新西蘭的生存歷史,要比人類還更加久遠。演化的力量“塑造”出了這種不會飛的鳥類,但它們完美地適應了其所在的島嶼環境。然而,當人類來到這片土地時,很多其他事物也隨之而來,從馴化的動物,到伴隨的疾病,這一切都給鸮鸚鵡的生存帶來了困擾。于是鸮鸚鵡也和其他很多動物一樣,如今正在滅絕的邊緣徘徊。鸮鸚鵡面對著一群突如其來的全新掠食性哺乳動物,而塑造這些鸚鵡身形和習性的

演化力量從未考慮過要去對付這些新的掠食者。幾個世紀的時間對于鸮鸚鵡的悠久歷史而言,僅僅是其中的一小段時間,但正是在這期間,這種鳥類幾近消失。到了20 世紀末期,只剩下了62 只鸮鸚鵡幸免于難。即使進行了大量的保護工作,如今鸮鸚鵡的數量仍然只有不到150 只。

爪哇豹(Panthera pardus melas),極危

作為最后一種生存在爪哇的大型貓科動物,爪哇豹被認為是在60 萬年前,就通過冰河時期亞洲的大陸橋,來到了印度尼西亞的島嶼。大約74000年前,在臨近的蘇門答臘島上的豹可能由于火山爆發而消失。

我們將遇見正在我們眼前消失的動物。野貓與家貓雜交,前者因此失去野性;以捕魚為生的魚鷹,其可捕食的魚類越來越少;被稱為“樹龍蝦”的細長昆蟲,正遭受外來入侵老鼠的蹂躪;生長本來就緩慢的珊瑚,幾乎被疾病摧毀殆盡。有些動物更是已經站在了滅絕的邊緣:一只年邁的龜類被帶離了家鄉——那里已成為世界上污染最嚴重的河流之一,這種龜類的未來完全寄托在兩只生活在圈養環境中的老年個體身上。

科學家于1873 年首次發現了斑鱉,但過去的146 年間,我們對這種神秘物種的認知幾乎毫無增加。我們僅僅知道,它是世界上最大的,同時也是最瀕危的淡水龜鱉類,目前只有四只個體存活。其中兩只飼養在中國的蘇州動物園,飼養人員熱切地希望通過人工授精來繁殖這種大鱉,但每次都以失敗告終。另外兩只野生斑鱉生活在越南河內附近的湖泊中。這種大鱉長時間潛伏在水下,很少露出水面。盡管它們的行蹤如此隱秘,但狩獵和污染還是導致其數量驟降。人們正在努力尋找更多的野生斑鱉個體,同時科學家們則繼續在進行圈養繁殖以試圖提高種群數量。參與育種工作的龜類生存聯盟主席里克·哈德森(Rick Hudson)說,“沒有比這更高的賭注了。”

盡管鸮鸚鵡的情況可能也很糟糕,不過如果我們能虛心傾聽的話,它們與其他生物都在告訴我們:它們的故事一定不能就此結束。正在消逝的,不一定就意味著將必然滅絕。

上升的海平面

科學家預測,未來80 年內海平面將上升65 厘米,這預示著處于低洼地區的群島將前景黯淡。佛羅里達群島的濕地、紅樹林和松樹林,勉強能位于高潮線①之上,但它們孕育著豐富的野生動物,包括瀕危的斯托克島樹蝸牛和阿里斯鳳蝶。這些島嶼獨特的地層也是許多區域性亞種的家園,比如島嶼鹿,它們只在群島上出現且數量已經有所下降。野生動物保護主義者、聯邦官員和科學家給了這些島嶼上的動物一線希望,他們都贊同:我們迫切需要確定長期的海平面上升對佛羅里達群島的威脅,并建立系統性的保護措施,以幫助那里的野生動物來適應即將到來的生存環境變化。

鳴禽危機

亞洲的不少熱帶雨林中曾經充滿著鳥兒的歡唱,而如今卻陷入了死寂。在傳統的東南亞文化中,人們會將這些美麗的鳥類作為寵物來飼養,這使得大量鳴禽在野外落入陷阱,然后被販賣,同時使得許多稀有物種的處境陷入了惡性循環。印度尼西亞是這種非法全球貿易的中心:研究者們在2014 年對雅加達鳥類市場進行調查,在三天內就發現了19000只野生的鳴禽。這些非法捕獲的鳥兒中大多數只能在網箱中存活一兩天,這給它們帶來了“插花鳥兒”的殘忍綽號——它們的存活時間不會超過插在瓶中鮮花的花期。環保人士、動物園、NGO(非政府組織)和學術機構正在通力合作,教育消費者們有關“鳴禽危機”的事態,并積極立法,加強對寵物貿易的監管和規范。

1825年,當弗列德利克·居維葉首次正式描述小熊貓時,宣稱它是“現存最英俊的哺乳動物”。這種動物眼睛烏黑而充滿靈氣,尾巴厚實濃密,盡管有著科學家極高的贊譽,它卻避開了科學研究的聚光燈,隱居在喜馬拉雅山脈高大森林中的樹冠上。

小熊貓孤僻的生活方式,加之偏遠的居住地,使得我們對這個物種的研究具有一定挑戰性。在動物分類學方面,如今的小熊貓獨樹一幟,但同時它所處的這一支也日漸式微。與小熊貓親緣關系最近的物種都已經滅絕了,而它們自身的野生種群也正在萎縮。目前據信有230~1060 只野生個體,但是伴隨著人類居住、開發和農業開墾等因素導致的森林砍伐,這一數字還在下降。一種看似如此熟悉的動物怎么能在我們面前逐漸衰落呢?而且它衰落的速度非常快,科學家們都還沒有描繪其完整的生命圖景。僅僅憑借物種自身的魅力,是不足以保護其免受人類影響的。隨著不斷地努力去拯救世界上那些最知名的生物,我們越來越意識到這一點。

波點箭毒蛙(Oophaga arborea),瀕危

這種小型樹棲蛙類的身寬僅為20 毫米,居住在巴拿馬云霧森林冠層的低處。像其他許多兩棲動物一樣,這些樹棲蛙類患上一種被稱為“壺菌病” 的傳染病的風險很高。

卡卡鸚鵡(Nestor meridionalis),瀕危

這種群居性的新西蘭鸚鵡在聚集時會無比喧鬧,這使當地土著毛利人給它們貼上了“話匣子” 和“八卦狂” 的標簽。如今,入侵物種與這些鸚鵡在食物和其他資源方面都存在競爭。

獵隼(Falco cherrug),瀕危

為了提升繁殖率,人們在蒙古為獵隼建起了5000多個人工巢穴。圖中的獵隼戴著特制的面罩,為了令這種猛禽在運輸過程中保持平靜。

我們在本章即將遇見的許多動物其實都不出名,但這應該也并不重要。這些動物向我們講述了關于復蘇能力的故事:一種只生活在印度洋某片海灘上的蝸牛,幾乎快被鼠藥所消滅;一種能學舌的鸚鵡,棲息在墨西哥的森林深處,卻被非法寵物貿易商所垂涎;一種加勒比地區的蜥蜴,在80 年前科學家們首次發現它之時,就已經瀕臨滅絕,但至今還有個體存活。這些動物留在我們這個星球上的印記,可能已經變得微弱,但它們依舊在這里存在著。所幸的是,我們還有時間,讓這些印記變得更明亮,更顯著,也更清晰。

亞洲象(Elephas maximus),瀕危

亞洲象雖然要比它們的非洲表親略小,但體重也可達5400千克。在20世紀初期,大約有近10萬頭這種溫柔的巨人在地球上漫步。

世界性難題-民間療法

長久以來,人們都在借助動物和植物來治療疾病、緩解疼痛,很多現代藥物也是提取或研發自野生動物。然而,為了一些并未得到證實的民間療法,人們瘋狂捕獵中華穿山甲、東部黑犀、長鼻猴和其他動物,將它們一步步推向了滅絕的深淵。研究人員估計在過去10年間,近100萬只穿山甲被拖出了亞洲和非洲的叢林,販賣到了中國和越南。這一慘劇的發生只是因為人們荒謬地篤信,穿山甲鱗片對于風濕、皮膚病,甚至癌癥,有著神奇的療效。很多動物保護人士相信,如果各國政府能夠全面禁止穿山甲制品的貿易,就能力挽狂瀾拯救回這種瀕危動物。中國在2017 年禁止象牙貿易后,僅僅一年時間,象牙的需求量和成交量就發生了明顯地下跌。

當一個房間里燈火輝煌,突然熄滅的燈光定會驚起四座。那么,若是將燈光一點一點調暗呢?如果每一次的調節都極其細微,人們將無法察覺。動物的滅絕亦是如此。種群數量可能在短時間內急劇銳減,也可能在長年累月間穩步下跌。無論是何種方式,當數量下降越過了警戒線,科學家們耳畔的警鐘便會轟然敲響。

2017 年時,屬于雪鸮的這聲鐘鳴終于響徹。多年以來,這個北極苔原上的黃眼睛守衛者在IUCN 紅色名錄上一直處于無危狀態。有記錄顯示,雪鸮甚至造訪過美國東部的機場和海灘,最南直至佛羅里達州。盡管這種貓頭鷹廣受人們喜愛,只要現身便會登上頭條,但科學家們意識到它們的現狀其實不容樂觀。全球變暖是雪鸮的頭號勁敵:過早的春天、融化的雪原和波動的獵物數量,都威脅著雪鸮的生存。雪鸮的種群數目曾被估計在200000 只左右,隨后卻發現事實上僅存有約28 000 只,于是在IUCN名錄上從“無危”一躍成了“易危”。至此,雪鸮的警鐘正式敲響。

米沙鄢豹貓(Prionailurus bengalensis rabori),易危

在菲律賓的甘蔗園里,人們常常瞥見這種嬌小的野生豹貓捕捉老鼠的身影。盡管常被混淆為小家貓,但豹貓在人類飼養下往往會出現各種健康問題。

對于那些險些滅絕,卻因嚴密的保護得以重返世間的物種而言,一點僅存的星火就是最后的希望,比如本章中將提及的阿拉伯大羚羊和馬略卡產婆蟾。然而,對于絕大部分動物來說,燈火的逐漸黯淡預示著未來長久的痛苦掙扎。每一次警鐘響起,都應當是人類的一次自我警醒。如果我們立刻行動起來,也許就能再度點燃黯淡下來的燈火。那些曾在天地間無比閃耀的生靈們,也許就能抓住一線希望,重現輝煌。

大熊貓(Ailuropoda melanoleuca),易危

一只成年大熊貓每天須進食9 ~ 18 千克的竹子,意味著它可能每天要花近10 個小時在吃飯上。隨著中國山區竹林的逐漸減少,這種明星物種的未來去向陷入了未知。

消失的冰雪世界

北極正在融化,它變暖的速度接近地球上其他地區的兩倍。對于已經適應了這個冰雪世界的動物們而言,這無疑是個嚴峻的考驗。太平洋海象、北極海鸚和斑海豹只有在冰面上才能存活,而冰面正在消失。自20世紀80年代起,北極海冰減少了23%。等到2020年,北冰洋甚至可能再無冰雪。當冰冷的海水逐漸變得溫暖,它也將對非北極地區的動物們產生深遠的影響。越來越多的虎鯨開始嘗試進入加拿大北極區,停留時間也越來越長,而它們的到來將為一些正艱難恢復生機的北極生物帶來巨大的壓力。正如一個動物保護機構貼出的標語,人們必須意識到:北極發生的一切終將席卷全球。

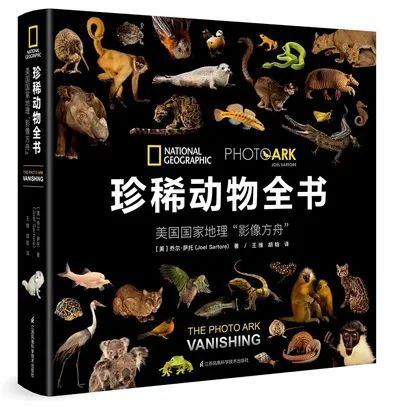

動物與其生存環境之間的相互作用仿佛是一個引擎,它維持著這個星球的健康,以利于我們所有人的生存。但對于許多物種來說,留給它們的時間已經不多了。每當一個物種消失,其后果將波及所有的物種。“國家地理-影像方舟”項目正在利用影像的力量,來激勵人們在為時未晚之前,去幫助和拯救那些身陷危機的物種。“影像方舟”的創始人喬爾·薩托至今已經拍攝了全球各地一萬多個物種,而這只是他多年努力的一部分,該計劃試圖要記錄下生活在動物園和野生動物保護區的每一個物種,并借助宣教來激發行動,同時還通過支持實地保護工作來協助拯救野生動物。

本文內容節選自

《珍稀動物全書 : 美國國家地理“影像方舟”》

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn