中國的鳥(雀形目噪鹛科絨背噪鹛屬)

中國的鳥(雀形目噪鹛科絨背噪鹛屬)

Ianthoccincla 屬由英國鳥類學家和鳥類藝術家 John Gould 于 1835 年創立,眼紋噪鹛( Ianthocincla ocellata )是其模式種。該屬的名稱結合了古希臘語的幼毛或羽絨( ionthos )與畫眉(新拉丁語的 cinclus ),大意是這類噪鹛腰背部羽毛手感特別好。

Wolters 于1975 – 1982 年確定 Ianthoccincla 屬包含 8 個種,該屬的形態學特征由 Collar & Robson (2007) 所描述。

Ianthoccincla 屬的噪鹛曾經被轉移到噪鹛屬( Garrulax ),Ianthoccincla 屬也被拋棄不再使用。

Luo 等人 2008 年(其研究覆蓋其中 4 個種)建議復活 Ianthoccincla 屬。

在 Cibois 等人 2018 年一項分子系統發育研究發表后,噪鹛屬被拆分,8 個種被轉移到復活的 Ianthoccinla 屬。

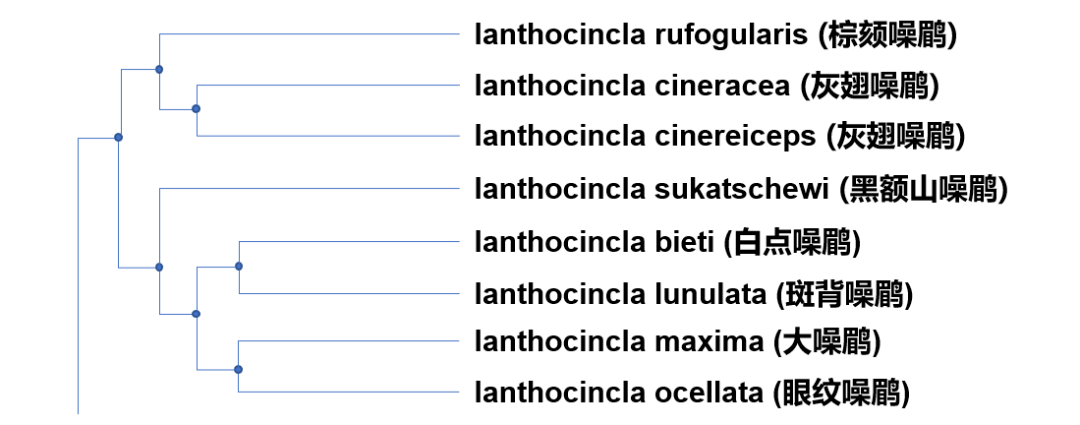

Cibois 等人 2018 年的研究覆蓋了 Ianthoccincla 屬 的 7 個種,僅分布于越南的棕耳噪鹛( Ianthocincla konkakinhensis )沒有參與研究,發現這一分支除黑額山噪鹛和灰翅噪鹛外,其它種的三級飛羽及尾羽均帶有黑色的鱗片或斑點。

Ianthoccincla 屬沒有官方的簡體中文名,網上能看到中文名都是藍噪鹛屬(不知道其來源),但是這個屬的 8 種噪鹛沒有哪一種能和藍色沾上邊。

進入分子遺傳學時代以后,目、科、屬均表示系統發育樹中的一個進化分支,屬的取名最好包含該屬鳥的共同特征,既然沒有官方的簡體中文名,已有的藍噪鹛屬又沒有啥意思,那就接受長沙沈子的建議,取名絨背噪鹛屬好了 ( https://m.weibo.cn/status/4803179084253646 ),當然僅代表個人觀點的自媒體肯定說了不算數,最后以官方的中文名為準,我猜是眼紋噪鹛屬(帶有眼紋的,很吵鬧的一種鹛)。

絨背噪鹛屬/ 眼紋噪鹛屬( Ianthoccincla )的系統發育樹來自 Cibois 等人 2018:

岷山屬于橫斷山脈,主峰雪寶頂海拔 5588 米,北起甘肅東南岷縣向南延伸到四川峨眉山,逶迤 700 多公里。

黑額山噪鹛是岷山的標志性鳥類(黑頭噪鴉、灰冠鴉雀、棕頭歌鴝)之一。

單型種,中國特有種,種群規模上限為 1 萬只成年鳥(IUCN 2016)。

棲息于針葉林和混交林的灌木叢中,習慣于人類存在的地區,與山噪鹛、橙翅噪鹛混群,成對或成群在地面尋覓昆蟲。

黑額山噪鹛是 BirdLife 的限制范圍(棲息地面積 28500 平方公里)物種,在很狹窄的分布區內也不常見,在四川若爾蓋的巴西鄉、鐵布自然保護區、甘南卓尼縣南部的山區,可以找到它。

本人曾多次找到它,但都沒有獲得滿意的照片。這鳥挺狡猾的,聽到它的鳴叫并不算難,但要見到它的全身卻并不容易,除非它們在地面覓食時看到,但那時又多看不到腳。

這鳥 4 月底 5 月初就開始爭奪領地了,說明已經配對,6 月初川西高原春暖花開之時再去找它,音誘基本上就沒有啥作用了。

拍攝難易程度:它通常在偏僻的藏人的牛圈、寺廟建筑背后的山坡上尋覓食物,難。

棕頦噪鹛、灰翅噪鹛

棕頦噪鹛與灰翅噪鹛分化時間大約在 400 萬年前。

種群規模未知,在其分布區域內普遍不常見,但在尼泊爾局部常見,在印度部分地區非常罕見(del Hoyo 等人 2007)。

6 個亞種中的 rufiberbis 分布于盈江,甚罕見。

棲息于闊葉林和林緣,林下植被茂密地區,在地面及附近尋覓昆蟲和植物的種子。

曾出現在盈江甘谷地的 #1 鳥塘里,看到排隊去拍的鳥友太多了,就放棄了,結果它就再沒有出現過了。

拍攝難易程度:等同于迷鳥,難+。

灰翅噪鹛(Ianthocincla cineracea、strenua、cinereiceps)有地理上分隔的三個種群,一個在印度東北部和緬甸西部( cineracea )、一個在云南西部( strenua ),一個在中國中東部( cinereiceps )。

2016 年 HBW/BirdLife、IUCN 基于Tobais 法則將其拆分為 Western Moustached Laughingthrush(Ianthocincla cineracea、strenua )、Eastern Moustached Laughingthrush( Ianthocincla cinereiceps )兩個種。

Cibois 等人 2018 的研究證實它們確實是兩個種,其分化時間大約在 200 萬年前,IOC 和 Clements/eBird 還沒有接受這個拆分。

二者的區別在頭部(眼后黑紋、白眉紋,冠頂紋)。

拆分后種群規模未知,在其分布區域內局部常見。

棲息于山地森林茂密的灌木叢中,成對或小群活動,在地面上覓食昆蟲或植物種子。

拍攝難易程度:相對常見,易。

斑背噪鹛、白點噪鹛

這對中國特有的姊妹種分化時間大約在 180 萬年前( 38.3 萬代之前它們是兄弟姐妹 )。斑背噪鹛與白點噪鹛的區別是身上淺色弧形斑點的羽緣一個淡黃色,一個是純白色。

種群規模未知,在其分布區域內相對罕見(del Hoyo 等人 2007)。

棲息于亞高山、高山針葉林、針闊葉混交林、亞熱帶常綠闊葉和竹林中,也出入于林緣疏林灌叢、次生林和地邊灌叢中,單對或成對活動,在林下灌叢和地上尋覓昆蟲。

拍攝難易程度:在四川康定、龍蒼溝等地,經常可以聽到它悅耳的叫聲,但要見到其真身是有些難度,中+。

種群規模上限為 1.5 萬只(IUCN 2016)。

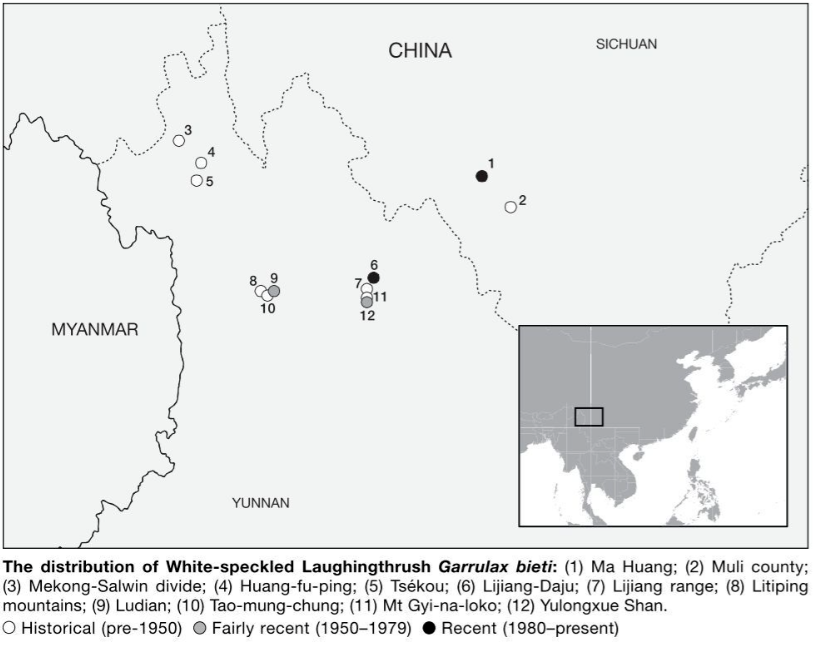

白點噪鹛是 BirdLife 的限制范圍(32,000 平方公里)物種,僅分布于四川木里和云南的麗江非常狹窄的山地森林中:

棲息于高海拔針葉林及次生林中的竹叢中,單獨或成對活動,尋覓昆蟲。

拍攝難易程度:現在在麗江有兩個鳥點,如果冬季它們回來了,那就易,否則難+;四川木里的一個鳥點以前很穩定,但現在情況如何未知。

大噪鹛、眼紋噪鹛

大噪鹛和眼紋噪鹛是姊妹種,分離時間大約在 150 萬年前。

單型、中國特有種,在其分布區域內局部常見(del Hoyo 等人 2007)。

棲息于亞高山和高山森林灌叢及其林緣地帶,成對或成群活動,尋覓昆蟲。

拍攝難易程度:在四川巴郎山貝母坪附近和康定甲根壩鄉的高山牧場,很常見,易。

種群規模未知,在其分布區域內的絕大多數地方甚常見(del Hoyo 等人 2007)。

4 個亞種中的 maculipectus 局部常見于云南西北部,artemisiae 甚常見于重慶金佛山,ocellata 在喜馬拉雅山南坡。

棲息于開闊的森林和高海拔的灌木叢(喜竹林和杜鵑花)中,成對或成群活動,尋覓昆蟲。

拍攝難易程度:易。

https://mp.weixin.qq.com/s/XaFgTge_Aiaxun-s58Q8Xw

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn