重視牡蠣礁生態系統服務功能 | 牡蠣礁棲息地保護與修復國際研討會召開

深圳市前海灣有牡蠣附著的岸線 | 圖源:TNC

牡蠣礁,這一種令人驚嘆的棲息地,不僅在海岸帶生態系統中發揮著不可或缺的支撐作用,同時也可以作為基于自然的解決方案(Nature-based Solutions, NbS),例如配合海堤等灰色基礎設施構成生態岸線,抵御風暴災害的同時也為社區居民親近自然、了解海洋提供重要渠道。為扭轉牡蠣礁的退化趨勢,全球多個地區的海洋保護工作者、科研人員和多方社會力量正在開展大量的修復研究與實踐行動。

在我國,相較于紅樹林、海草床和鹽沼濕地等其他海岸帶棲息地類型,影響牡蠣礁生長發育的因素、牡蠣礁帶來的在水質、生物多樣性、生態減災、漁業資源等方面的重要生態系統服務功能還沒有得到充分認識,相關的保護和修復工作也還沒有得到系統性的開展。

研討會嘉賓合影 | 圖源:TNC

8月24日,由大自然保護協會(TNC)主辦、深圳桃花源生態保護基金會協辦的牡蠣礁棲息地保護與修復國際研討會在廣東深圳召開。來自自然資源部南海生態中心、中國科學院南海海洋研究所、馬里蘭大學、香港大學與TNC國際團隊等18家科研單位、自然資源規劃管理部門、保護與修復實踐單位的人員參會,共同圍繞牡蠣礁棲息地的分布調查、生態系統服務功能量化、修復技術與實踐三個主題進行知識分享與交流,旨在促進社會各界對牡蠣礁棲息地的廣泛認識,以及對國內牡蠣礁保護與修復的科研投入,從而為我國牡蠣礁保護與修復的規模化行動提供基礎。

開場致辭

研討會現場 | 圖源:TNC

TNC中國首席保護官王會東先生在開場致辭時指出,過去幾年,TNC中國在牡蠣礁棲息地方面做了一些開拓性工作,比如在自然資源部國土空間生態修復司的建議與指導下,聯合多位專家學者撰寫了《中國牡蠣礁棲息地保護與修復研究報告》,并于去年世界海洋日正式發布。紅樹林、海草床這些海岸帶棲息地受到大家比較多的關注,我們呼吁社會各界也關注牡蠣礁棲息地的生態重要性,并希望因地制宜地把牡蠣礁與紅樹林等其他棲息地的保護與修復結合在一起,形成生態結構更加完整的海岸帶生態系統,發揮岸線防護、生物多樣性提升等綜合效應,共同提升深圳和其他沿海地區對氣候變化的適應性,這是我們在深圳啟動韌性城市項目并希望該項目貢獻給大灣區這樣一個韌性區域的初衷。

王會東先生 | 圖源:TNC

王會東先生表示,希望在今后幾年,TNC中國深圳項目的工作能夠產生一些有說服力和影響力的案例,貢獻給氣候變化適應方面國家層面的政策參考,并成為地方層面的示范案例。今天的會議在未來的重要性會逐漸體現,希望今后不斷得到各位專家的幫助與指導,將牡蠣礁與紅樹林生態修復的綜合效益在建設與提升深圳城市韌性中所發揮的重要作用逐漸顯現出來。

主題一

牡蠣礁棲息地的分布調查研究

在上午的主旨報告環節,自然資源部南海生態中心正高級工程師張敬懷、TNC香港項目保護項目高級經理Marine Thomas女士和中國科學院南海海洋研究所副研究員肖述先后發言。

張敬懷正高級工程師 | 圖源:TNC

張敬懷正高級工程師的發言題目是《廣東省海岸帶牡蠣礁分布及礁棲生物多樣性》。他負責的廣東省科技基礎條件建設領域專項科學考察項目通過對廣東省沿岸分布的牡蠣礁的初步調查,對南海近岸牡蠣礁的分布狀態、礁棲生物群落的多樣性有了很多新的認識和發現,具體的研究成果正在系統地整理中。他認為目前廣東近海牡蠣礁仍面臨生態資源現狀了解不充分(特別是廣東海島和近岸水下)、成礁原理和機制不清等基礎科學問題,將制約牡蠣礁生態系統的保護與修復工作,需要展開更為深入的基礎調查與研究,并實施長期的跟蹤監測與評估。同時,也指出當前對牡蠣礁生態系統的科普宣傳工作也存在不足,社會普遍缺乏對牡蠣礁的生態功能的認識。

Marine Thomas女士 | 圖源:TNC

Marine Thomas女士帶來題為《尋找珠江口失落的寶藏,重新發現牡蠣礁的歷史意義》的主旨報告。她指出,珠三角地區曾經有大量的天然牡蠣礁存在,但是現在多數已經退化消失。她從收集的歷史材料里分析了背后的主要原因,一是從唐代開始到近現代用于燒制石灰和食物的過度開采;二是農業的圍墾和工業的填海,導致自然岸線退化。

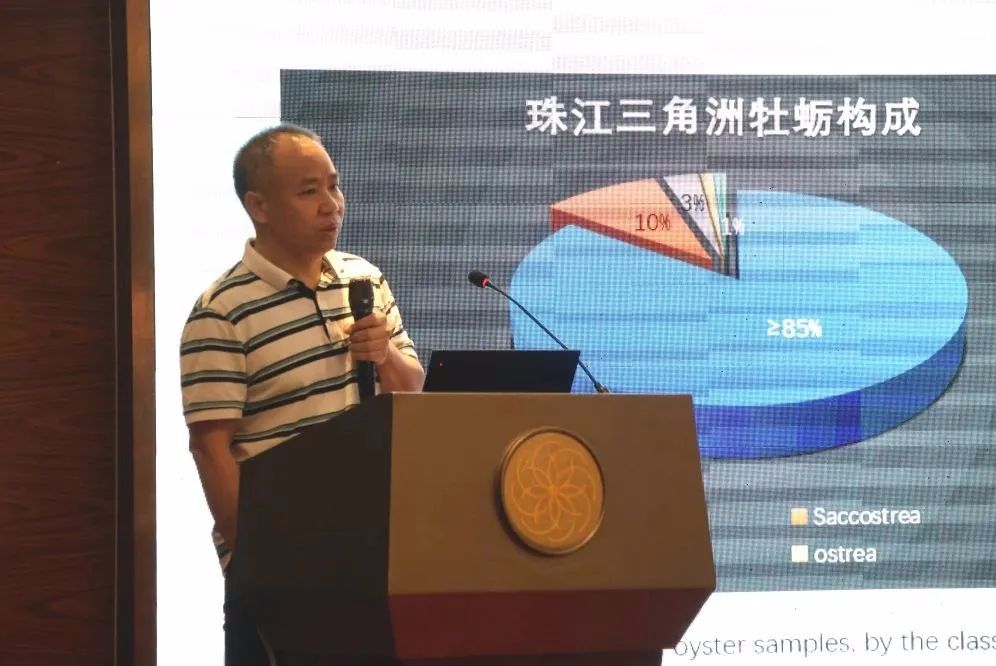

肖述副研究員 | 圖源:TNC

肖述副研究員的發言題目是《珠江三角洲大灣區牡蠣分布及牡蠣礁時空演變》。他表示,對牡蠣礁修復工作來說,首先要弄清牡蠣礁的歷史分布,繼而研究牡蠣礁退化的原因,才能進一步開展針對性的修復。如果是因為生境破壞,需要生境重塑或者生境修復;如果是資源缺乏型的牡蠣礁退化,需要人工補充生物資源量;如果是生物病害導致的礁體退化,需要進行良種抗病選育,加強牡蠣的抵抗力。

主題二

牡蠣礁棲息地的生態系統服務功能量化與修復研究和實踐

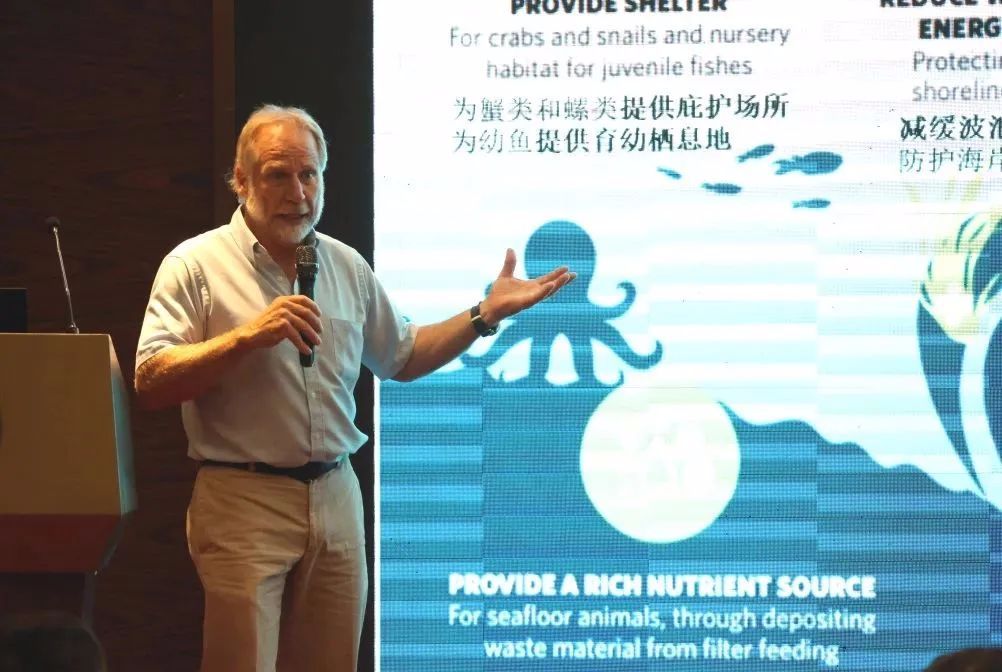

在下午的主旨報告環節,TNC全球海洋團隊海洋修復高級科學家Boze Hancock博士、馬里蘭大學Jeffrey Cornwell教授和TNC澳大利亞項目海洋修復負責人Simon Branigan先后發言。

Boze Hancock博士 | 圖源:TNC

Boze Hancock博士的發言題目是《連接漁業與棲息地》。他不僅介紹了牡蠣礁棲息地的過濾水體、保護岸線等多重生態系統服務功能,而且重點介紹了牡蠣礁漁類增殖效益的量化評估方法,并分享近年所開展的牡蠣礁、海草床與鹽沼棲息地的漁類增殖效益量化與對比研究結果,指出這些數據能讓我們更為清晰地認識到保護與修復這些結構性棲息地的價值所在。

Jeffrey Cornwell教授 | 圖源:TNC

Jeffrey Cornwell教授帶來《切薩皮克灣牡蠣礁修復與反硝化作用量化研究:科學與管理考量》的報告。他對與牡蠣有關的N、P營養物削減過程,以及已發表的牡蠣礁反硝化作用量化研究方法進行了總體性介紹,隨后基于多年的牡蠣群落的反硝化作用研究數據,指出除了牡蠣礁產生的生物沉積,牡蠣礁上所附生的生物群落在反硝化作用中也發揮著重要作用。此外,他也分享了這些牡蠣脫氮數據如何為切薩皮克灣的N、P營養物移除政策制定提供科學支持。

Simon Branigan先生 | 圖源:TNC

Simon Branigan先生的發言題目是《修復澳大利亞失去的貝類礁體》。他結合澳大利亞的貝類礁體規模化修復經驗,對貝類礁體修復的前期準備(如規劃、目標設定、可行性研究)、修復設計(如策略方法、選址、礁體構建、育苗)、修復實施與后期監測和宣傳進行了系統性介紹,同時強調了三階段方法在牡蠣礁修復中的重要性,即先試點研究、再擴大到所在位點的規模、最后再將修復范圍擴大至區域規模。

在下午的短報告環節,香港大學副教授Bayden Russell、TNC 澳大利亞項目昆士蘭州海洋項目協調員Megan Connell女士先后發言。

Bayden Russell副教授 | 圖源:TNC

Bayden Russell副教授分享了在香港的牡蠣礁棲息地研究與經驗教訓,包括設立多位點開展多年的牡蠣礁棲息地基線調查以及AI識別技術在其中的應用探索、牡蠣礁水體過濾與生物多樣性提升功能的量化研究等。

Megan Connell女士 | 圖源:TNC

Megan Connell女士則從公民參與的角度,介紹了位于努薩(Noosa)河的牡蠣礁修復項目的主要經驗,包括牡蠣苗圃、“牡蠣獵人”等公民科學家項目。

圓桌討論現場 | 圖源:TNC

此外,在專家報告環節后,會議還邀請報告嘉賓與領域內的多位專家圍繞協同促進粵港澳大灣區的牡蠣礁保護與修復、各地修復實踐中的挑戰與前沿技術等議題進行了圓桌討論,其他參會嘉賓也與圓桌嘉賓進行了互動問答。其中,自然資源部北海生態中心高級工程師張祎也分享了在我國北方沿海地區開展潮下帶牡蠣礁調查評估工作所采取的主要方法、技術手段與面臨的挑戰。

閉幕總結

王月女士 | 圖源:TNC

在研討會的最后,TNC中國項目戰略與規劃總監王月女士做總結發言時指出,牡蠣礁棲息地在過去的很長一段時間內被人們給忽略了,多數人只了解牡蠣是美味的海鮮,卻忽略了它作為“生態系統工程師”的另一面。此次研討會的舉辦有著重要的意義,深圳所在的珠江口區域,曾經分布著規模化的牡蠣礁棲息地,至今依然是支撐廣東牡蠣養殖業的重要牡蠣產苗區之一,不管是從生態、經濟以及文化方面,這里的牡蠣礁保護與修復都有著很強的潛力,希望此次會議交流為大灣區牡蠣礁重獲生機打下基礎。

牡蠣又被稱為海岸帶生態系統的“關鍵物種”或“基石物種”(keystone species)之一。牡蠣礁棲息地保護和修復是個長期的系統性工程,需要充分調動各方力量,從政策、科研、資金和社會參與等方面積極作為。TNC在牡蠣礁保護和修復領域耕耘了20多年,在全球多個國家和地區進行了大量保護和修復研究與實踐。未來,希望有更多的伙伴加入我們,共同保護與修復牡蠣礁!

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn