我們?yōu)楹侮P(guān)心生物滅絕?

中國科普博覽2022-05-24 14:48北京

編者按:“為什么會有大滅絕?”是科學(xué)家一直在討論的問題,也被認(rèn)為是當(dāng)前最具挑戰(zhàn)性的科學(xué)前沿問題之一。

5月18 日 – 6 月12日,中國科普博覽攜手知乎科學(xué),發(fā)起「寫給未來的答案」征集,邀請眾多科研專家、青年學(xué)者,回應(yīng)大家對科學(xué)的好奇,為關(guān)于未來的問題留下最新的注腳。正值“中國科學(xué)院第十八屆公眾科學(xué)日”,這也是我們?yōu)榇蠹規(guī)淼摹翱茖W(xué)大禮包”之一。“愛科學(xué),向未來”,也許你恰好是相關(guān)專業(yè)的從業(yè)者,這些問題觸碰到了你的知識領(lǐng)域;也許你是興趣使然,早已深耕多年,對這些問題有獨到見解;又或者你也有這樣關(guān)于未來的問題,期待你一起加入進來,為科學(xué)執(zhí)筆,把答案寫給未來。

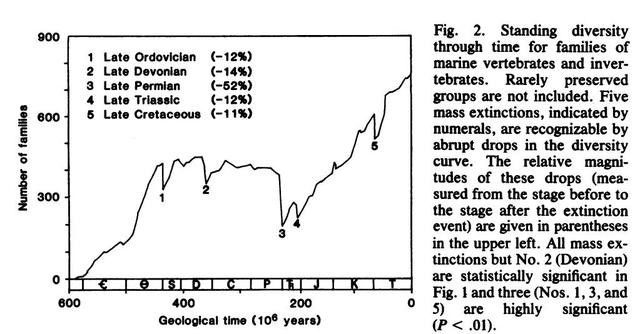

在原初生命誕生之后的三十多億年里,發(fā)生過無數(shù)次滅絕。學(xué)者們憑借著蛛絲馬跡,探尋著這些大災(zāi)難背后的秘密與規(guī)律。1982年,JackSepkoski與David M. Raup天才般地采用統(tǒng)計方法研究了地質(zhì)歷史時期的生物種類變化,于是,有了古生物圈子人盡皆知的“Big five”(也就是著名的五次生物大滅絕)——奧陶-志留紀(jì)大滅絕、晚泥盆世大滅絕、二疊-三疊紀(jì)大滅絕、三疊-侏羅紀(jì)大滅絕,以及無人不知無人不曉的,白堊-古近紀(jì)大滅絕。

Big five 的首秀[1]

這些事件分別摧毀了當(dāng)時地球上85%、70%、96%、75%與75%的物種,引發(fā)了能夠改變地球整體形貌的巨大變化。當(dāng)然,這些數(shù)字并不能讓我們直觀地體會到這些災(zāi)難來臨時的狀況,就像現(xiàn)在,雖然我們正在處于一次巨大的滅絕事件當(dāng)中,但這無法讓我們直觀地理解消亡本身。

所以我們今天不去談那些過往的,如史詩和傳說一般的大滅絕事件。我們今天聊一個在地質(zhì)歷史時期微不足道的,小型的滅絕事件——當(dāng)然,雖然它沒有導(dǎo)致末日一般的災(zāi)害,但是它依然極其重要,甚至在事實上,它比任何一次滅絕事件都與我們更加息息相關(guān)。

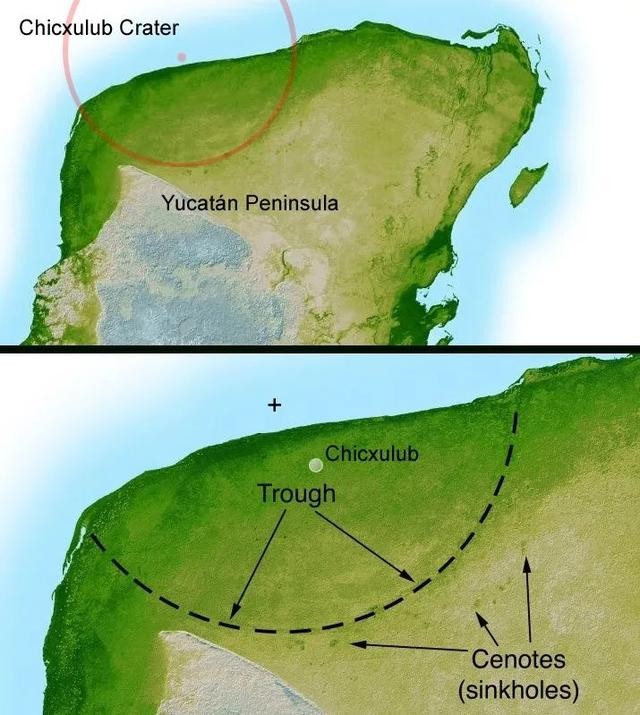

讓我們回到5550萬年前,這距離上一次大滅絕事件(白堊-古近紀(jì)大滅絕)1000萬年左右。在那一個春夏之交,天使吹響了長號,燃燒著的隕石從中天墜落,焚盡了世間的一切,白晝晦暗,星月無蹤。陸地、海洋與天空的主宰者徹底消亡,只留下斷壁殘垣,等待后來者慢慢拾撿。

直徑180公里的希克蘇魯伯隕石坑。影像來源:NASA/JPL-Caltech

不過在災(zāi)難發(fā)生1000萬年之后,這個世界又重新恢復(fù)到一派欣欣向榮之中:哺乳動物迅速輻射,發(fā)展出了多種多樣的類型;爬行動物依舊統(tǒng)治著許多地方,繼承著來自中生代的家業(yè);輻鰭魚綱開始主宰海洋,它們與新產(chǎn)生的造礁生物一起構(gòu)建了淺海的生態(tài)環(huán)境;甚至孑遺下來的鳥類也占據(jù)著廣泛的生態(tài)位,巨大的冠恐鳥(Gastornis)游走在大地上,似乎在追憶先祖的榮光——一切都繁盛不已,連帶著徹底崛起的被子植物——在這個新世界,大型的植食性哺乳動物還沒有登場,盡管種類稀少,但茂密的森林還是滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)馗采w著大陸,幾乎沒有留下一點空地。

就在這一片繁盛景象之下,在海洋中,一個意外驟然降臨。

時至今日,這次意外的原因依舊眾說紛紜,不過它的結(jié)果我們卻十分清楚:一種名為有孔蟲的小玩意兒,在這次意外中,迎來了新生代最大的一次滅絕事件。

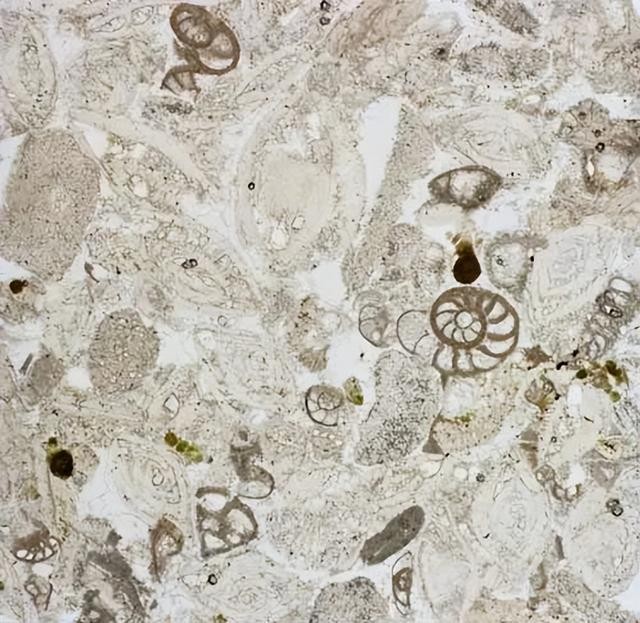

有孔蟲是一種古老的生物,它的歷史幾乎與整個后生動物類群一樣久遠。它也是我們?nèi)粘W钊菀滓姷降幕锓N,你甚至可以在家中找到它們——如果你們家中采用了碳酸鹽巖的裝潢材料,那么十有八九你可以在上面找到這玩意兒。當(dāng)然,假如你家里沒有的話,你可以在周邊的大型商場見到它——幾乎到處都是。

裝潢材料中很常見的有孔蟲化石。只要仔細觀察身邊的這類白色灰?guī)r,基本都能看見(圖源:PaulWilliams, 'Limestone country - Limestone, dolomite and marble', Te Ara - theEncyclopedia of New Zealand,http://www.TeAra.govt.nz/en/photograph/12377/limestone)

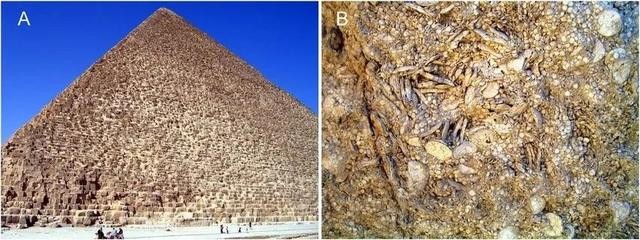

當(dāng)然,不僅僅是現(xiàn)代人,古埃及的法老們也幾乎與它們天天見面,甚至死后也與它們同穴而寢。這些躺在金字塔石塊上的化石動物叫做貨幣蟲(Nummulites),這是已知的最大的原生生物,由古羅馬時期偉大的地理學(xué)家、歷史學(xué)家斯特拉波(Strabo)首次記錄——當(dāng)然,貨幣蟲并沒有在這次意外中滅絕,倒霉的是另外一大類群:底棲有孔蟲。

金字塔上的貨幣蟲,它們被斯特拉波認(rèn)為是金字塔建造者扔掉的豆子所化。[2]

在這次事件中,底棲有孔蟲數(shù)量銳減,滅絕了全部物種的30%~50%。而與之同時發(fā)生的,則是一次驚人的碳排放事件:根據(jù)估算,大量二氧化碳被排放,速率高達平均每年約4000000000噸——而這樣迅速大量的碳排放,極有可能持續(xù)了整整五萬年[3]。而隨著大氣二氧化碳濃度的不斷升高,地球平均溫度也隨之上漲了5~8℃。這次事件被稱之為“古新世-始新世極熱事件(Paleocene–Eocene Thermal Maximum)”,簡稱,PETM。

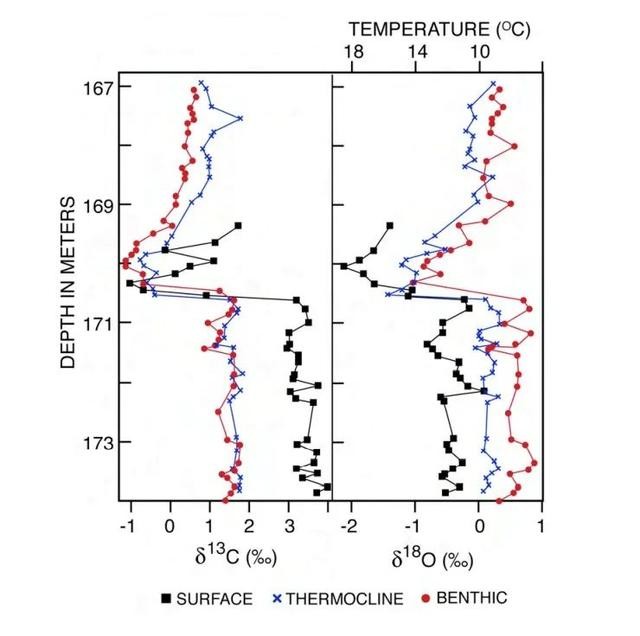

PETM在發(fā)現(xiàn)之初,便因為其突如其來的插入以及過大的δ18O偏移值而被當(dāng)做誤差而舍棄。直到1991年,加州大學(xué)圣巴拉拉分校的Jim Kennett在南大洋鉆芯中再次注意到了這個異常的同位素變化:在古新世與始新世的交界處,δ13C與δ18O均出現(xiàn)了異常的漂移[4]。δ18O的偏移對應(yīng)著溫度的急劇上升,而δ13C的偏移則代表了大氣中二氧化碳含量的激增。

而更有意思的是,除了滅絕之外,有孔蟲類群還出現(xiàn)了更加奇怪的響應(yīng)——2002年,DeborahThomas注意到,這批鉆芯樣品中的有孔蟲殼體只有PETM之前和PETM的δ13C值,而缺失中間的過渡狀態(tài)[5]。也就是說,在碳排放出現(xiàn)伊始,有孔蟲便停止了繁殖,又或者,碳排放的速度極快,以至于無法被化石記錄下來。

這樣迅速的碳排放很難用一般的火山排氣來解決。雖然格陵蘭島的火山活動也處于同一時間段,但研究人員懷疑它能否實現(xiàn)這樣迅速而廣泛的影響。人們開始將目光投向另外一種重要的碳源——甲烷氣水包合物(Methaneice)。這個名字可能大家并不熟悉,但是它的另外一個名字在十年前可謂是家喻戶曉——可燃冰。

由于這些可燃冰內(nèi)的甲烷是微生物代謝產(chǎn)生的,因此天然具有更加極端的δ13C的負漂移值。在同等情況下,甲烷能夠造成比二氧化碳更為明顯的碳同位素偏移。但是即便如此,也無法解釋為什么δ13C的負偏移幾乎穩(wěn)定的持續(xù)了4.5萬年——除非有額外的碳參與進來。

可是哪里能變出這些額外的碳呢?

福爾摩斯有言:“當(dāng)你排除了一切不可能之后,剩下的無論多么不合理,也一定就是真相。”雖然搞科學(xué)不能靠排除法來探尋真理,但是這確實是一個極其有用的探路方法——當(dāng)人們絞盡腦汁也無法補上這額外的碳時,那么這些碳或許只能來自于地球之外——2003年,羅格斯大學(xué)的Dennis Kent大膽判斷,導(dǎo)致PETM的大量碳來自于一顆富碳小行星的撞擊[6]。

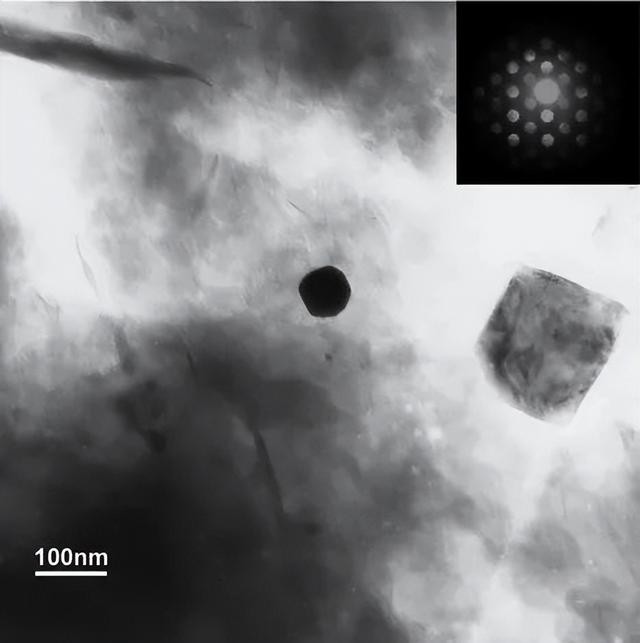

他的證據(jù)是地層中發(fā)現(xiàn)的單疇磁性納米顆粒,這不同于微生物產(chǎn)生的磁性顆粒,只能來自于外太空中。不過他的想法并沒有受到廣泛的重視。畢竟1000萬年前小行星才撞了一次地球,這又變出一個來,似乎有些,太過頻繁了?

透射電鏡下的單疇磁性納米顆粒

當(dāng)然,更加重要的反駁主要來自于碳的需求量。如果這次事件是小行星導(dǎo)致的,那么它需要貢獻上千億噸外星碳——這簡直是無法想象的事情。但是,假如小行星并非是主要的碳源貢獻者,而是一個觸發(fā)過程,那么模型或許又會變得很不一樣。小行星的撞擊會加速地球上甲烷水合物的釋放過程,也會誘發(fā)劇烈的火山活動,而它本身攜帶的碳也能夠在短期內(nèi)迅速拉升大氣中的碳含量。而這一切的結(jié)果就是,一次明顯異常的,快速的升溫事件。

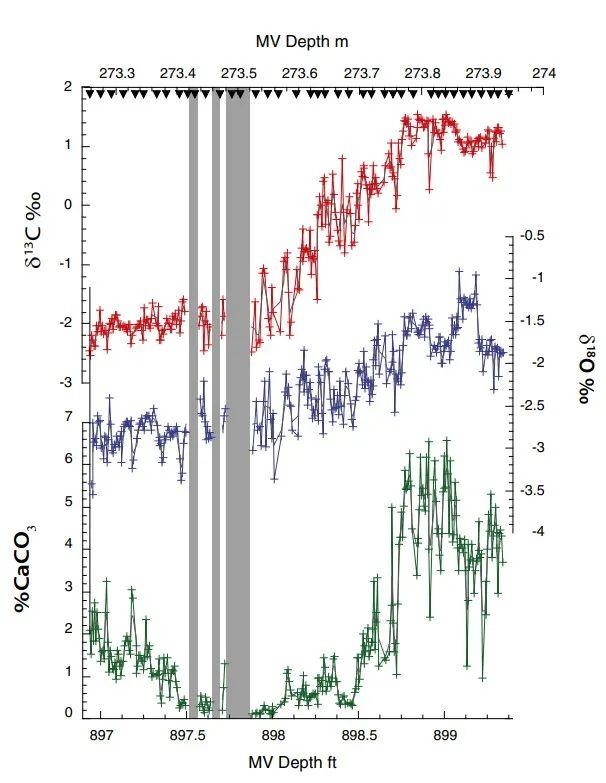

那么我們有證據(jù)嗎?第一個證據(jù)是間接的,但非常有趣,2013年,仁斯利爾理工大學(xué)的JamesWright和MorganSchaller發(fā)現(xiàn)了一個極其古怪的黏土沉積。它表現(xiàn)為極其均勻的條帶交錯,因此代表著一種周期性的沉積事件。根據(jù)他們的判斷,這一沉積過程是由季節(jié)性的日照導(dǎo)致的。如果他們的判斷正確,那么這一組沉積物就成為了PETM事件中精度最高的參照物[7]。

呈現(xiàn)出規(guī)律性沉積的黏土層

他們測量了黏土中的同位素變化,發(fā)現(xiàn)δ13C的下降速率比以往估計的還要迅速,在短短13年里便下降了千分之四——這并非是個小數(shù)字,二疊紀(jì)末大滅絕時的快速升溫事件發(fā)生時穩(wěn)定碳同位素的漂移也不過千分之五,而它的時間尺度則是數(shù)十萬年。極端快速的碳排放似乎使得小行星撞擊變成了更加可信的驅(qū)動因素。

2016年,Morgan Schaller又報道了一個直接證據(jù),即在美國大西洋沿岸發(fā)現(xiàn)的,位于PETM界線的沖擊玻璃[8]。這是小行星撞擊的一大證據(jù),但是直到現(xiàn)在,我們?nèi)耘f無法蓋棺定論,因為最為重要的證據(jù)——撞擊坑,至今沒有絲毫線索。

但撞擊坑并不是最大的謎團——真正的謎團在于滅絕。從任何地球化學(xué)指標(biāo)來看,PETM都是災(zāi)難性的、劇烈的、突如其來的重大變故,但是它卻沒有誘發(fā)一次大滅絕——與之相反的是,這反倒成為了一次重要的輻射事件。

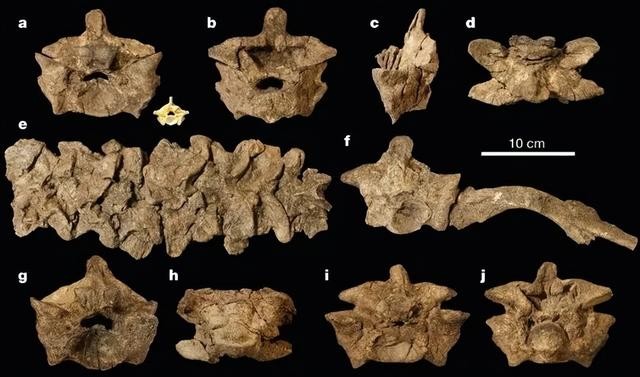

底棲有孔蟲遭遇了巨大打擊,而浮游有孔蟲則迅速演化,占據(jù)了淺表海洋。魚類依舊繁盛,甚至在熱帶地區(qū)迎來了一個小高峰。昆蟲迅速擴張,也迎來了數(shù)量和種類的增長期。而哺乳動物也迎來了光輝燦爛的黎明:偶蹄類、奇蹄類和靈長類在這一事件中暫露頭角——甚至可以說,人類就是起源于這樣的高溫之中,與之相伴的,還有有史以來最大的蛇,以及最小的馬。

最大的蛇——泰坦巨蟒,它的體長或許能超過12m。一般認(rèn)為,它的出現(xiàn)與當(dāng)時的高溫環(huán)境密不可分。[9]

看起來,似乎一切都安然無恙,除了倒霉的底棲有孔蟲。

這不是一次激動人心的巨大變革,但那迅速的碳排放卻讓我們感覺似曾相識——PETM或許是地球歷史上最接近于現(xiàn)在的氣候變化事件。但實際上,在工業(yè)革命的加持下,PETM的小行星、火山活動與甲烷水合物只能相形見絀——我們面對的是前所未有的碳排放過程,是PETM這種自然附加意外導(dǎo)致的極端事件的十倍之多。目前人類每年排放的二氧化碳當(dāng)量約為每年37000000000噸,按照這個速度,我們將在150年后追上PETM所排放的碳總量。在這個尺度下,沒有人能預(yù)料接下來會發(fā)生什么。

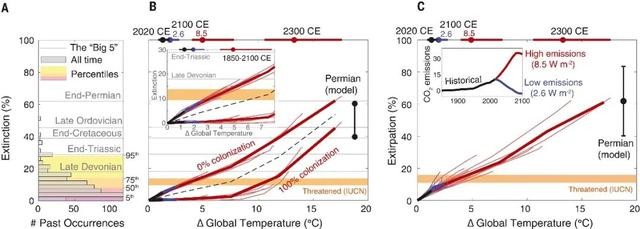

△A:顯生宙大滅絕事件的次數(shù)與海洋生物滅絕率;B,C: 預(yù)估的全球滅絕情況。在碳排放無法得到抑制的情況下,我們很有可能在短期內(nèi)遭遇與過往大滅絕損失相當(dāng)?shù)臏缃^事件。[10]

“生命會找到出路”——我們無法預(yù)判幾千萬年之后發(fā)掘我們這一時代地層時會看到什么。即便從工業(yè)革命算起,人類碳排放的迅速增長也不過兩百多年。在地質(zhì)歷史的尺度來看,200年算得了什么呢?它甚至不足以畫出一條清晰的線條,提供哪怕一個小小的數(shù)據(jù)點。

但是,如果我們真的處于滅絕的序幕,那么我們是否會被記錄就變得不再重要。在我們身后,會有數(shù)千年,數(shù)萬年,數(shù)十萬年的地層記錄下我們所做的一切。它會變成一條緩慢的恢復(fù)曲線,而恢復(fù)的速度將取決于滅絕的烈度與完全不可預(yù)期的正反饋事件。

從未有哪一種生物像今天的人類一樣握住了書寫自然的筆,而要寫下什么,就在此間的抉擇之中。

唯一遺憾的是,序章已經(jīng)開始,我們永遠無法丟掉這支筆。

參考文獻:

[1] Raup DM, Sepkoski JJ, Mass Extinctionsin the Marine Fossil Record[J]. Science, 1982, 215(4539):1501-1503.

[2] Hohenegger J, Kinoshita S, Briguglio A,et al. Lunar cycles and rainy seasons drive growth and reproduction innummulitid foraminifera, important producers of carbonate buildups[J].Scientific Reports, 2019, 9(1). https://doi.org/10.1038/s41598-019-44646-w

[3] Gutjahr M,Ridgwell A, Sexton PF, et al. Very large release of mostly volcanic carbonduring the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum[J]. Nature. 2017;548(7669):573-577.

[4] Kennett JP, Stott LD. Abrupt deep-seawarming, palaeoceanographic changes and benthic extinctions at the end of thePalaeocene[J]. Nature, 1991, 353(6341):225-229.

[5] Thomas DJ, Zachos JC, Bralower, et al.Warming the fuel for the fire: Evidence for the thermal dissociation of methanehydrate during the Paleocene-Eocene thermal maximum[J], Geology, 2002,30(12):1067-1070.

[6] Kent DV, Cramer BS, Lanci L, et al. Acase for a comet impact trigger for the Paleocene/Eocene thermal maximum andcarbon isotope excursion[J]. Earth & Planetary Science Letters, 2003,211:13-26.

[7] Wright JD, Schaller MF. Evidence for arapid release of carbon at the Paleocene-Eocene thermal maximum[J]. Proceedingsof the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013,110(40):15908-15913.

[8] Schaller MF, Fung MK, Wright JD, et al.Impact ejecta at the Paleocene-Eocene boundary[J]. Science, 2016, 354(6309):225-229.

[9] Head JJ, Bloch JI, Hastings AK, et al.Giant boid snake from the Palaeocene neotropics reveals hotter past equatorialtemperatures[J]. Nature, 2009, 457(7230): 715-717.

[10] Penn JL, Deutsch C. Avoiding oceanmass extinction from climate warming[J]. Science, 2022, 376(6592): 524-526.

出品:中國科普博覽×知乎

作者:破滅的Sunny 知乎古生物學(xué)優(yōu)秀答主

中國科普博覽是中科院科普云平臺,由中科院計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心主辦,依托中科院高端科學(xué)資源,致力于傳播前沿科學(xué)知識,提供趣味科教服務(wù)。

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn