其他有效的區域保護措施OECM,IUCN在華工作正式啟動

活動摘要

近日,世界自然保護聯盟(IUCN)中國代表處在京舉辦了其他有效的區域保護措施(OECM)交流研討會,與參會專家就OECM的背景及意義、政策中的機遇、現有的實踐、應用中的挑戰展開了討論。此次研討會包括專題報告、圓桌討論以及OECM中國專家工作組的成立,標志著IUCN在中國的OECM相關工作正式啟動。

會議現場

一、OECM的背景及意義

自然保護地(PA)以外的許多地區,對生物多樣性就地保護也發揮著至關重要的作用。在生物多樣性喪失和氣候變化的背景下,對這些地區給予適當認可和支持越來越重要。

《生物多樣性公約》(CBD)的《2011-2020年生物多樣性戰略計劃》就已認識到OECM的價值和意義。其愛知目標11指出,將通過有效和公平管理的、具有生態代表性和連通性的自然保護地以及其他有效的區域保護措施體系來實現對17%的陸地和10%的海洋保護。

國有林場項目實地教學(來源:國有林場GEF項目公眾號)

但是,缺乏定義和標準對OECM的發展帶來了困難。而IUCN世界自然保護地委員會(WCPA)于2015年專門成立了OECM專家組,并隨后開展了大量前期工作。在其技術咨詢的支持下,CBD締約方大會第十四次會議通過了關于OECM的第14/8號決議,為OECM提供了定義:

其他有效的區域保護措施OECM,是自然保護地以外的地理定義區域,對其的治理和管理可實現生物多樣性就地保護的積極、持續的長期成果,并取得相關的生態系統功能和服務,以及在適用的情況下實現文化、精神、社會經濟價值和其他本地相關價值。

而CBD締約方大會第十五次會議的主要成果《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》(昆蒙框架)也提出了,到2030年,通過PA和OECM有效保護和管理至少30%的陸地、內陸水域以及沿海和海洋地區。而這一廣為所知的30x30目標,也進一步加強了全球對OECM的關注。

為幫助政府機構、私營部門、民間機構和地方社區更好地開展OECM相關實踐,IUCN WCPA OECM專家組在召開了4次專家研討會并征求了全球200余位專家和實踐者的意見后,于2019年發布了《其他有效的區域保護措施識別與報告指南》。指南對上述OECM定義的要素進行了解釋并提供了案例,提供了OECM篩選工具,還介紹了監測和報告OECM的相關流程。

指南還指出,自然保護地和OECM都可以長期和有效地實現生物多樣性保護。然而,自然保護地應以保護為主要目標,而OECM則可將或不以自然保護為首要目的。同時OECM實現有效保護的方式包括:

“主要保護(Primary conservation)”— 指有可能符合IUCN對自然保護地定義的所有要素,但出于治理機構的意愿等原因而未被劃定或認可為自然保護地的區域;

“次級保護(Secondary conservation)”— 開展積極管理,并將實現保護成效作為次要目標的區域;

“輔助保護(Ancillary conservation)”— 保護不是其目標,但其管理可附帶提供就地保護成效的區域。

《其他有效的區域保護措施識別與報告指南》中文版

可通過IUCN library database下載閱讀

二、OECM在中國的政策機遇

目前,中國現有的陸地自然保護地占比達到18%,已經達到了愛知目標11所要求的17%。但與會專家指出,目前只有獸類瀕危物種的分布與自然保護地的分布較為接近,其他類群與現有自然保護地的契合面積相對較少。同時基于人口數量以及經濟發展等原因,未來開展大面積自然保護地建設的難度較大,而這些空間上的缺失需要其他保護措施進行補充,這也體現了OECM的意義和潛在作用。

雖然OECM在中國尚未成規模,但多項法律法規和政策都為對沒有列入自然保護地體系但具有保護價值和需求的地區開展和加強保護,提供了依據和參考。如《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃》明確提出要加強保護區外生物多樣性的保護并開展試點示范,而“生態保護紅線”除了自然保護地,還考慮了重要生態功能區和生態環境敏感區和脆弱區。

而經多位與會專家的分析研究,《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國草原法》、《中華人民共和國野生植物保護條例》、《中華人民共和國濕地保護法》等所提出的野生動物棲息地,天然林保護區域,重要放牧場,野生植物物種天然集中分布區,以及重要的濕地等具有豐富生物多樣性和重要保護價值的區域,有較大潛力能夠以OECM的方式促進保護目標的實現。除了陸地,《中華人民共和國漁業法》、《中華人民共和國海域使用管理法》和《中華人民共和國海洋環境保護法》等也為同樣為30x30目標在海洋的實現路徑及OECM的潛在作用提供了參考和機遇。

中國相關法律法規和政策(來源:李迪強研究員)

此外,與會專家還指出,通過充分利用中國空間規劃體系和土地用途管制,OECM也可以得到進一步的發展。應積極探索生態紅線以內、自然保護地以外的點狀保護需求,基于保護成效來尋找更多具有中國特色的潛在OECM,并將其與土地用途管制有效銜接。此外,還應加強數據基礎和管理,為自然資源智慧管理提供支撐。

三、OECM在中國的現有及潛在實踐

在中國國土的生態空間、農業空間和城鎮空間中,均可以開展生物多樣性保護,也都存在潛在的OECM。根據與會專家的研究,除了生態空間本身,農業空間和城鎮空間也可以通過生態友好農田和再野化綠地而成為棲息地,形成不排斥人類活動的共享空間。如基于當地居民信仰建立的玉樹云塔村的社區雪豹保護地、觀鳥愛好者在農田間倡導的大鴇保護行動,以及城市中的北京大學校園保護小區等。

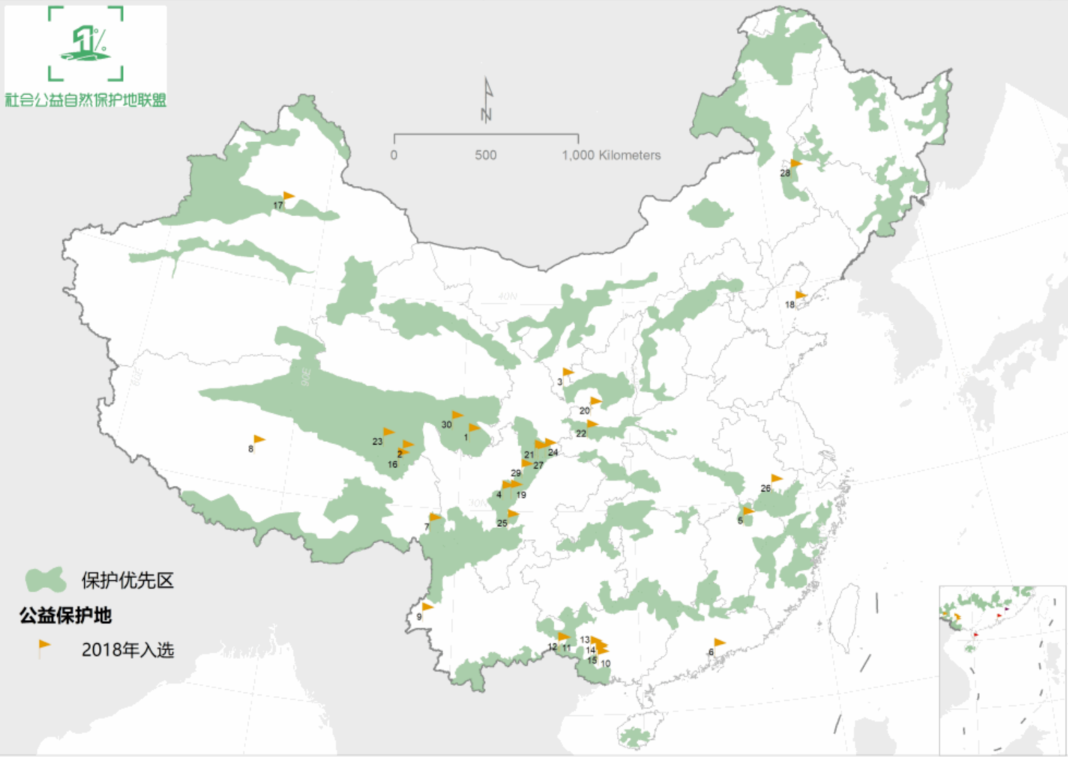

社會公益型保護地作為一種基于民間和社區的保護形式,在90年代后期就已在中國開展了探索和實施,并已開展了50多處具有成效的試點,總面積超過一萬平方公里。其中比較典型的螞蟻森林保護地,通過開展的一系列保護措施,展現了社會參與生物多樣性保護的行動方式。其中那些在自然保護地之外,由社會力量來治理和管理的公益保護地也可以成為潛在的OECM。

專家還指出,在生物多樣性就地保護中,OECM是優先行動之一。它包括推進自然保護地外的重要棲息地的保護,發揮公益治理、社區治理、共同治理的作用,促進生態廊道建設,解決生境破碎化問題,并加強重要水域的保護力度。

中國公益保護地分布圖

四、OECM在中國應用的挑戰及IUCN的計劃

雖然在中國,與生物多樣性保護相關的諸多政策和實踐為開展OECM工作提供了機遇和良好前景,但經與會專家討論,OECM在概念應用及實施管理中仍存在一些挑戰,如:

雖然OECM在國際上已有定義,但尚缺乏適用國情的本土化識別、認定以及監測標準;

需要建立OECM的相關機制和技術力量,來對潛在OECM開展評估認定,及定期進行有效性監測評估;

OECM包括了多種類型,也就相應涉及多樣的利益相關方,增加了明確保護主體的難度,同時也加強了跨領域跨部門合作的需求;

生物多樣性現狀和保護本底不夠明確,還需收集和梳理數據,開展OECM示范試點項目;

OECM目前在概念普及上較為欠缺,且資金來源以企業、社區和本土NGO為主,還需要鼓勵穩定的社會多元資金投入。

IUCN將協助專家組,針對主要挑戰開展后續的研究、試點評估和案例整理等工作,圍繞本土化標準和指南、機制建設和宣傳等方面,為OECM在中國的發展提供支持。同時,IUCN還將在中國專家與國際同行間搭建橋梁,為OECM在全球的發展提供中國經驗,貢獻中國智慧。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn