設計疫苗、人工細胞、體內編程……合成細胞離我們還有多遠?

今后,我們的衣食住行會否主要來源于合成生命的“生物制造”?人工智能在蛋白質預測領域的成功,會使它在合成細胞上大放異彩嗎?11月5日舉行的世界頂尖科學家國際聯合實驗室論壇聚焦近年來大熱的合成生物學,中外專家帶來了設計疫苗、人工細胞、細胞體內編程等前沿進展,并對該領域的未來發展提出前瞻性思考。

能否在實驗室外生存是“合成細胞”面臨的第一關

在實驗室里設計并合成出一種抗原受體,并將它嵌入細胞,通過CAR-T療法使癌癥小鼠體內的腫瘤得到抑制。2012年拉斯克基礎醫學研究獎得主、美國藝術與科學學院與美國國家科學院院士羅納德·維爾饒有興致地介紹著這項由他領銜的基礎研究成果,“我們還想嘗試在體內對骨髓細胞進行‘編程’,希望可以在體內生成一些因子,殺死癌細胞”。

自合成生物學興起,人工設計蛋白質、合成基因,為人類了解生命本質推開了一扇新大門。論壇上,2013年諾貝爾生理學或醫學獎得主詹姆斯·羅斯曼講述了神經突觸囊泡上的一個蛋白是如何抓住并釋放分子的,這個蛋白是他利用冷凍電鏡發現的。2014年諾貝爾化學獎得主斯特凡·赫爾則展示了由他創建的一套精準“追蹤”生命分子的體系——時間可短至毫秒級,空間分辨率可高達納米級。

有了這些尖端手段,人類是否離“合成細胞”不遠了?羅斯曼認為,真正的合成細胞一時還無法實現,或者說為時尚早。盡管現在科學家已經能夠合成DNA片段,對微生物的基因組進行編輯,但細胞如同一個復雜社會,除了房舍道路,還有各司其職的“打工者”。因此,人工合成細胞要過的第一關就是,是否具有足夠的穩定性與自然細胞競爭并存活下來,尤其是要面對實驗室外嚴苛的環境。在德國工程院院士、西湖大學教授曾安平看來,“這在目前還做不到,因為我們對細胞運行的規律還需更深入的了解”。

1/3的衣食住行需求或可通過“生物制造”來滿足

雖然離合成細胞路途尚遙,但合成生物學引發的“生物制造”探索熱潮已在路上。羅斯曼認為,合成生物學對于人類應對目前的生存困境大有可為。

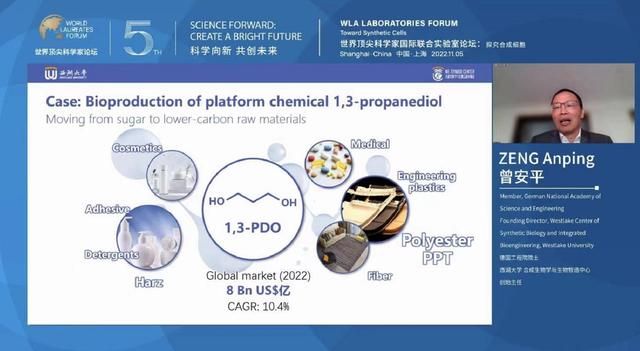

曾安平表示,未來百年,人類社會1/3的衣食住行需求將可能通過“生物制造”來滿足。“我們最新的探索是想用二氧化碳來取代糖,作為生物制造的原料。”他說,這是一條雄心勃勃的“從一碳到三碳”的合成之路,因為二氧化碳很穩定,要讓它“變身”需要注入能量,而且要充分利用其產物,這需要系統性的解決方案。

通過合成生物學手段來設計蛋白質,已在工業、農業、環保等領域得到大量應用,成為目前炙手可熱的研究領域。而“阿爾法折疊2”在預測蛋白質結構上的巨大成功,使得大量人工智能人才涌入蛋白質設計領域。

清華大學和北京大學訪問教授許錦波認為,人工智能在蛋白質設計上的作用不容小覷。他的研究團隊已經設計出超過200個氨基酸的蛋白質,這種蛋白可在極端高溫下保持功能不喪失,“人工智能設計出的蛋白更穩定、親和力更強”。

不過,盡管人工智能改變了微生物學家的工作方法,但蛋白質科學本身的問題并不能依賴人工智能來解決。許錦波指出,一些“孤兒蛋白”的結構就很難預測,多個蛋白結合的構象也超出了“阿爾法折疊2”的預測能力,“尤其當我們需要構建大自然中不存在的蛋白質時,就會面臨更多挑戰。”

作者:許琦敏

圖片:受訪者提供

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn