30多年來,數百人不明原因猝死,竟是因為食用了這種菌子!

30多年來,數百人不明原因猝死,竟是因為食用了這種菌子!

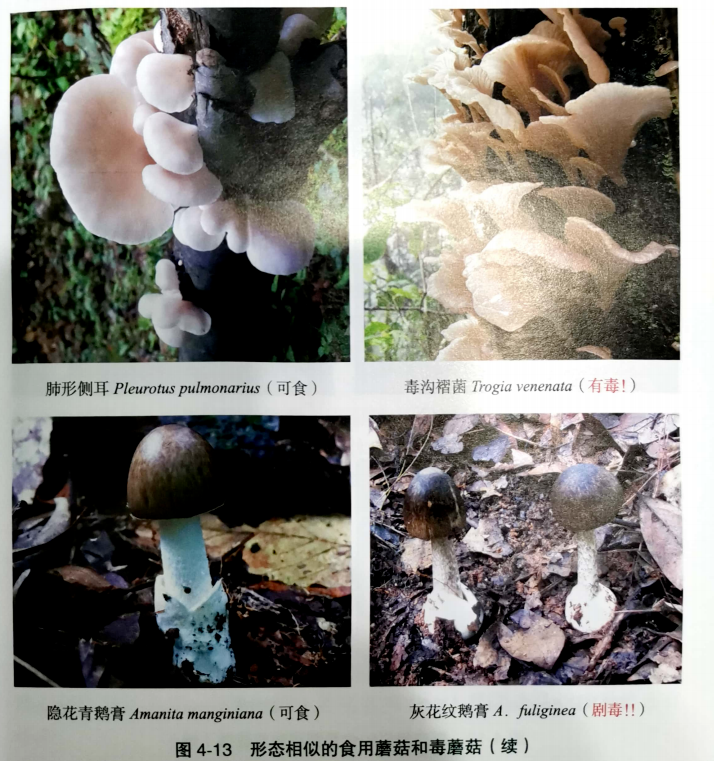

毒溝褶菌Trogia venenata,俗稱小白菌或指甲菌,是一種常見的腐生菌,生長在亞熱帶常綠闊葉林或混交林下的腐木上。因其色澤和形態,常被誤認為是某種側耳屬 Pleurotus(市場常見的人工菌就是這類物種)的可食菌菇被當地人采食。誤食該菌后會導致血壓急速下降,從而導致猝死。因個體差異,潛伏期為2-10天不等。

毒溝褶菌

從1978年起,在云南海拔1800-2600米的山村,每年7-9月雨季都發生十幾例不明原因的猝死,死亡呈聚集性。該情況引起當地部門的高度重視,政府立即組織了多方面的專家進行研究,試圖查明原因。但由于情況高度復雜,一直未有定論。

到2006年8月,云南不明原因猝死事件共發生了100多起,造成300多人死亡。經過調查,研究人員發現,2005-2006年發生的7起聚集性猝死時間中,死者生前兩周以內都食用過小白菌。

從2008年起,我國專家從毒溝褶菌中通過動物試驗活性追蹤,發現并分離純化得到兩個新的非蛋白氨基酸毒性成分,并從中毒死亡者心臟血液中檢測出蘑菇中所含的新氨基酸,通過直接證據證實死者生前食用過該菌,并證明該菌是30多年來導致“云南不明原因猝死”的原因之一。此后,各地政府和專家大力宣傳禁吃小白菌,像前文所說的事件幾乎沒有再發生。

▲2022年8月在麗江忠義市場上采集到的青羅傘,或稱草雞樅,這種鵝膏的分類非常困難,通常可食的物種為草雞樅鵝膏菌,其與劇毒菌假褐云斑鵝膏非常相似,只能以微觀形態來辨別

生物學博士、云南省農業科學院高山經濟植物研究所助理研究員葉磊提醒廣大市民,采菌子切莫只憑經驗,物種混淆是造成野生菌菇類食物中毒的主要原因,大型真菌的分類非常復雜困難,尤其是同屬真菌子實體的宏觀形態相似度極高,有些毒菌子肉眼無法分辨,很容易和一些可食用的菌子混淆導致誤食。而一些民間常見的毒菌子鑒別方法,其實也存在著不少的誤區,根據科技出版社于2016年出版的專業書籍《毒蘑菇識別與中毒防治》一書中歸納記錄的,大致有以下幾個——

誤區一

顏色鮮艷的菌子有毒,顏色普通的菌子沒毒

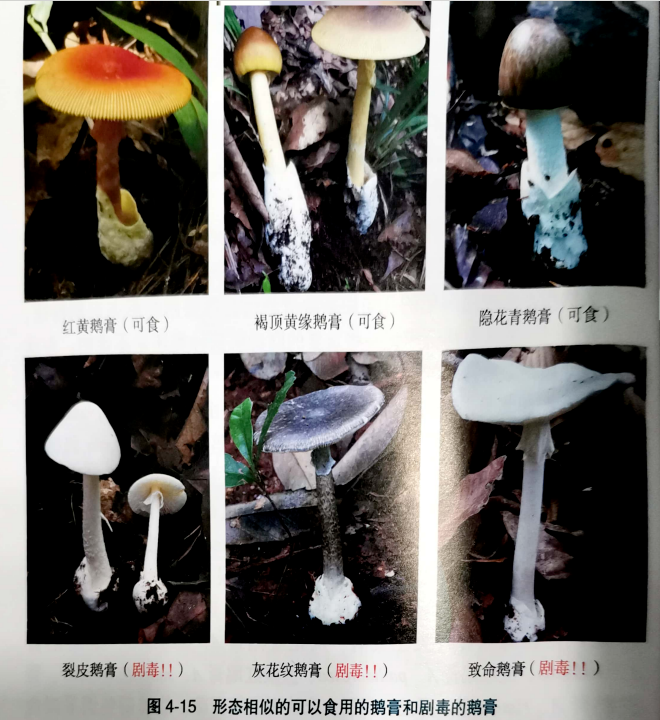

近兩年,一首“紅傘傘,白桿桿”的童謠提高了很多人對毒菌子的認識,但判斷菌子是否有毒不能僅靠顏色。因為很多顏色鮮艷的野生蘑菇如牛肝菌屬、紅菇屬、雞油菌屬中的很多種類顏色鮮艷,是美味食用菌;劇毒蘑菇種類最多的鵝膏菌屬中的紅黃鵝膏(黃羅傘),雖然顏色艷麗,卻是美味的食用菌。

▲黃羅傘、橙紅鵝膏之類麗江常見食用菌,不過有風險

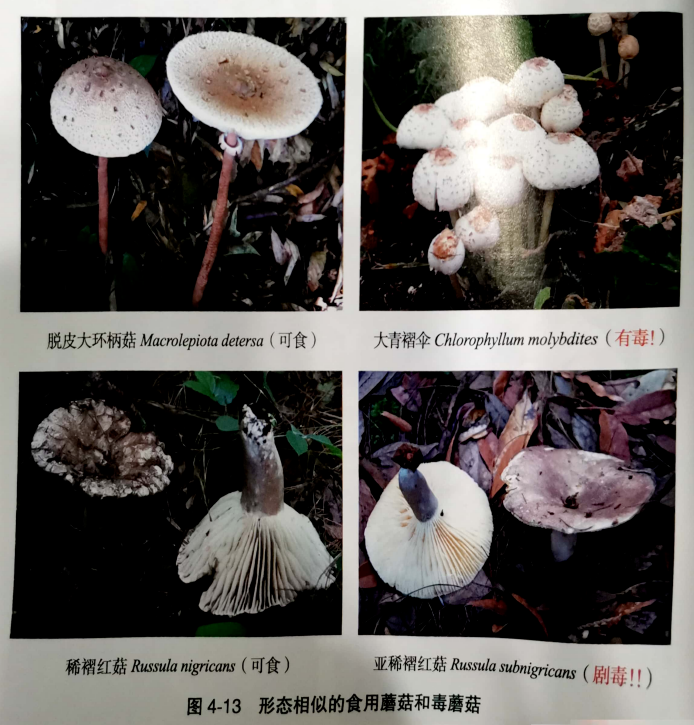

而大部分劇毒蘑菇,如鵝膏屬中的劇毒種類,灰花紋鵝膏、致命鵝膏、裂皮鵝膏、淡紅鵝膏,以及紅菇屬中的亞稀褶紅菇,顏色并不鮮艷,都是純白色或者灰色,但是這些種類是我國誤食野生蘑菇導致死亡的主要種類。

誤區二

菌子跟大蒜一起煮,顏色變黑有毒,沒變顏色就無毒

蘑菇毒素種類繁多,目前已知的劇毒蘑菇的毒素并不與大蒜、大米、銀器、瓷片等發生反應。經過實驗驗證,我國的幾種劇毒蘑菇并不會使這些物質變黑。

誤區三

有蟲子在吃的菌子沒有毒

很多昆蟲、動物對毒素的吸收與作用跟人是不一樣的。劇毒的鵝膏菌成熟爛掉后很容易生蟲。甚至劇毒的鵝膏菌經口服喂養小白鼠,小白鼠都不會死。

誤區四

受傷變色或者有分泌物的菌子有毒

受傷變色或者有乳汁流出是很多科屬如牛肝菌科、紅菇科等類群一些種類的特征,實際上,牛肝菌科和紅菇科很多具有這些特征的種類是可以食用的,因此,不能僅憑受傷或者有分泌物來判斷菌子是否有毒。

誤區五

長在潮濕處或家畜糞便上的菌子有毒,長在松樹下等清潔地方的菌子無毒

菌子有毒無毒主要看該種類是否有毒,通常與生長環境沒有太大關系,這是因為毒菌子與其他菌子經常可以生長在同一環境中。例如,生長于松樹林或者闊葉混交林中的菌子大多屬于共生菌,牛肝菌、紅菇、乳菇、口蘑等大部分是可以食用的,但是很多毒菌子也是共生菌,如鵝膏菌、亞稀褶紅菇等也都是生長在松樹林或者混交林中。

▲云南省農業科學院高山經濟植物研究所

誤區六

“這種菌子我老家也有”,“吃了幾十年也沒啥事”

菌類的生長與分布受地理環境影響,許多真菌物種是在不同地域內分布的,但是由于子實體的形態過于相似,常被誤認為是同種真菌,一些外省務工人員在異鄉采食毒菌中毒案例時有發生,歸根結底還是物種混淆引發的。

▲在太安發現的袁氏鵝膏,麗江人采食的老鷹菌,與劇毒的灰花紋鵝膏相似

2015年6月28日,江蘇省無錫市就發生過7人采食鵝膏屬毒菌導致中毒,最終4人死亡的慘劇,患者來自貴州,將江蘇當地的毒菌誤認為是家鄉分布的可食物種;誤食致命鵝膏Amanita exitialis引發的惡性中毒案例于2000-2014年在廣東省至少有22起,造成89余人中毒,45人死亡,分析其中原因可能就有外省人員采集到這個物種,與其家鄉的同屬可食白色鵝膏類物種混淆,最終引發嚴重后果。

所以,民間所說的“長這山頭有毒,那山頭好吃”這種經驗實際就是一種菌類物種混淆產生的誤區,應該避免采食任何不明真菌,尤其是更換環境之后,這種“老家經驗”是不能借用的。

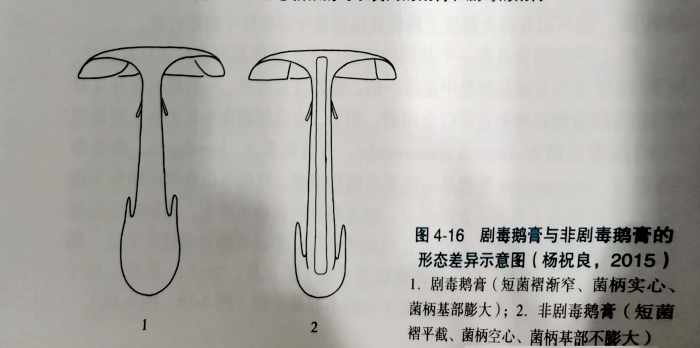

關于毒菌子,這里要重點說說鵝膏菌。近年來,在我國引起中毒死亡的劇毒鵝膏種類主要有:灰花紋鵝膏、致命鵝膏、淡紅鵝膏、假淡紅鵝膏、裂皮鵝膏等。這些劇毒鵝膏具有一個共同特征,子實體既有菌環又有菌托,這種特征在所有蘑菇種類中是唯一的。

盡管在形態上,劇毒鵝膏和非劇毒鵝膏是可以區分的,但為了避免誤食有毒鵝膏,強烈建議不要采食既有菌環又有菌托的蘑菇。通俗地說,就是不要采食“頭上戴帽(指有菌蓋)、腰間系裙(指有菌環)、腳上還穿鞋(指有菌托)”的蘑菇。

▲劇毒鵝膏與非劇毒鵝膏的形態差異示意圖

毒蘑菇的種類繁多,至今還沒有辦法用簡單的幾句話來說清楚它們的形態識別特征。一些菌子單靠外觀形態,很難區分哪些有毒哪些無毒,有些種類即使對于真菌分類學專家來說有時也難以分清楚。因為在野生蘑菇世界中,人類尚未認識的種類還有很多。

在麗江地區,鵝膏屬的許多真菌是常見的雨季市場野生菌,黃羅傘(紅黃鵝膏、擬橙蓋鵝膏)、黃蠟傘(黃蠟鵝膏)、老鷹菌(袁氏鵝膏)等等,都是當地人喜歡采食的美味食用菌,但是這個屬中也存在劇毒物種,而且與可食物種外觀形態非常相似,雖然可能有些地區由于地理環境因素不分布或極少分布易被混淆的劇毒物種,但是只要貪圖這個類群菌菇的滋味,風險就依然存在。

黃蠟傘

▲麗江象山市場上銷售的黃羅傘,可能屬于鵝膏菌屬中二到三個不同物種

葉磊建議,不要采摘高風險菌屬,如鵝膏菌等劇毒物種較多的屬應全屬回避,難以分類的、不明確的菌類不要采摘,更不要食用和售賣。

一句話,但凡拿不準的菌子都不要吃。

安全食菌,別做“菇勇者”。

資料來源:《毒蘑菇識別與中毒防治》,陳作紅、楊祝良、圖力古爾、李泰輝編著,2016年科學出版社出版。

文案|洪雪蓮

圖片|馬登科

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn