世界最大兩棲動物在中國:大鯢與它的瀕危姊妹種

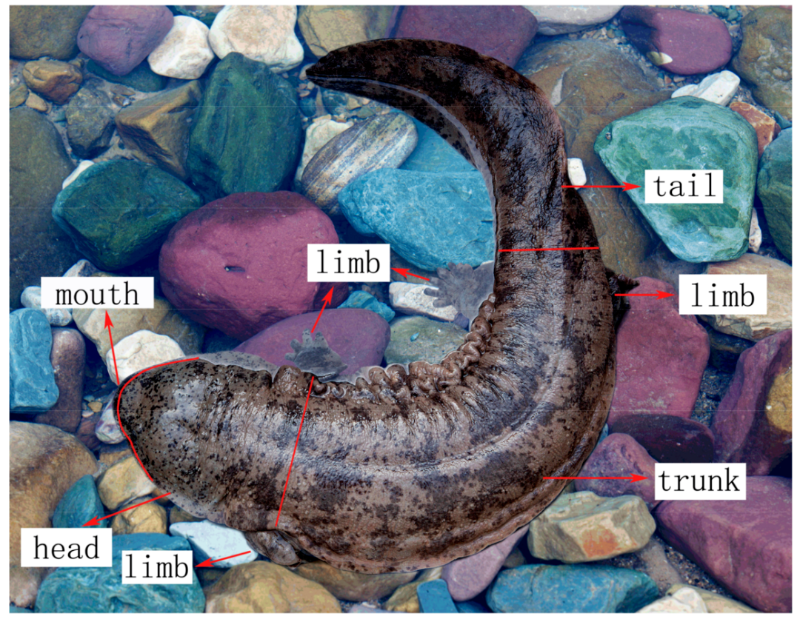

大鯢(Andrias)是隱鰓鯢科的一個屬,特點是體形扁長,四肢很短,前肢4指,后肢5趾,趾間有蹼,有一短而側扁的尾巴。曾經誤以為魚類,其實屬兩棲動物,水中用鰓呼吸,水外用肺兼皮膚呼吸,皮膚只有黏膜,沒有鱗片覆蓋。

在中國大鯢俗稱“娃娃魚”,取其叫聲像嬰兒啼哭,但是有部分學界人士認為“娃娃魚叫聲疑似嬰兒”是謠言,可以發出這種聲音可能是吃東西吞咽或從水下吐泡泡產生的聲音,這是因為大鯢沒有聲帶。

本屬物種棲息于水質清澈、溫度較低的溪流或地下溶洞系統。屬肉食性,主要捕食魚類及甲殼類。大鯢壽命可達50-60年。其肉質因長壽特性被賦予不當的“藥用”價值,導致價格高昂,長期遭受過度捕獵(食用與觀賞目的),加之棲息地退化與喪失,現多處于極度瀕危狀態。

分類學修訂

根據遺傳學證據研究,傳統定義的“中國大鯢”(Andrias davidianus)可能為至少五個不同物種(甚至是8個物種)的復合種。依據分子證據,大鯢屬現存物種已確認為5種:除日本大鯢(Andrias japonicus)外,中國境內分布有4個獨立物種。華南大鯢于2019年被恢復為有效種;江西大鯢于2022年正式描述;祁門大鯢于2023年確認命名。下文聚焦分布于中國的4個物種。

中國大鯢 Andrias davidianus

中國大鯢作為現存體型最大的兩棲動物之一,完全依賴水生環境生存,分布于中國長江流域的巖石山區溪流湖泊。因棲息地破壞、環境污染及過度捕獵(被視為珍稀食材和傳統藥材),其野生種群被評定為極危物種。

成體平均重量25-30公斤,長度1.15米,使其成為僅次于華南大鯢的世界第二大兩棲類動物。最大記錄:2007年張家界養殖場個體長達1.8米;2015年重慶洞穴發現的52公斤的個體。

中國大鯢頭部碩大而眼小,皮膚呈深色褶皺狀。扁平寬闊的頭部具大口、無瞼圓眼,頭頸部環繞成對疣粒。體色多為深棕帶斑紋,亦可呈紅褐或純黑,偶見白化型(通體白色或橙色)。能分泌白色粘液驅避天敵。

該物種視力極弱,依賴頭尾縱貫的特殊感覺結節感知環境,這些結節可探測周圍最微弱的振動。圈養研究顯示其主要活動時段為黃昏至午夜,水溫超過20℃時攝食減少,達28℃時基本停食,35℃可致死。

中國大鯢的食物記錄包含昆蟲、馬陸、鐵線蟲、兩棲類動物、淡水蟹、蝦類、魚類及小型哺乳動物。還存在種內捕食行為,對秦嶺-大巴山地區79個個體的研究表明,其中5例胃含物含同類殘骸,其總重占全部食物樣本的28%。

華南大鯢 Andrias sligoi

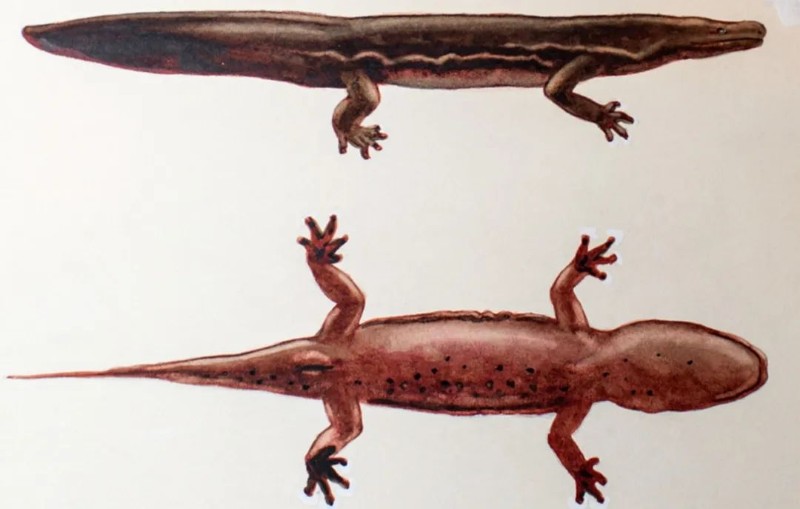

華南大鯢是一種分布于中國華南地區(特別是南嶺以南的珠江流域)的兩棲動物。本種可能為現存最大兩棲類,1920年代貴陽捕獲的1.8米巨鯢雖無DNA留存,但現代標本基因聚類顯示其可能屬于華南大鯢。體型大且扁平,頭長大于頭寬。頭部,身體及前后肢的背、側面大部分呈棕褐色,軀干部分分布有深色斑點。腹部灰褐色,散布幾個深棕色斑點。下顎的成排疣粒呈深褐色,胸部及尾部散布橙色斑點。

該種于1924年,由愛德華·喬治·布朗格命名描述,后被歸入中國大鯢。2018年研究揭示:中國大鯢實為多個流域隔離的進化枝復合群,2019年標本研究確認,華南種群即進化枝D,應恢復其獨立種地位。

因被視作珍饈及藥材原料,本種遭過度捕撈而瀕臨絕跡。20世紀末已形成大規模商業貿易鏈,現建有超大型養殖場。1990年代采集標本多來自非原生境,疑為貿易逃逸個體。無序養殖導致種間雜交,嚴重污染基因庫。IUCN紅色名錄建議將其評定為"極危"。現存個體僅見于養殖場,重慶發現的野生種群恐屬人為引入(該區域原產中國大鯢)。貴州養殖場聲稱種源來自本地捕獲。2019年湖南張家界國家森林公園發現零星野生種群,但數量岌岌可危。

2024年研究確認日本圈養至少4尾華南大鯢,這些可能是1972年從中國輸入的800余尾大鯢(含華南大鯢與中國大鯢)殘存者,當年圈養于岡山縣人工池塘,首年死亡逾300尾。因輸入早于中國人工繁殖興起,應屬遺傳純凈的野生個體。

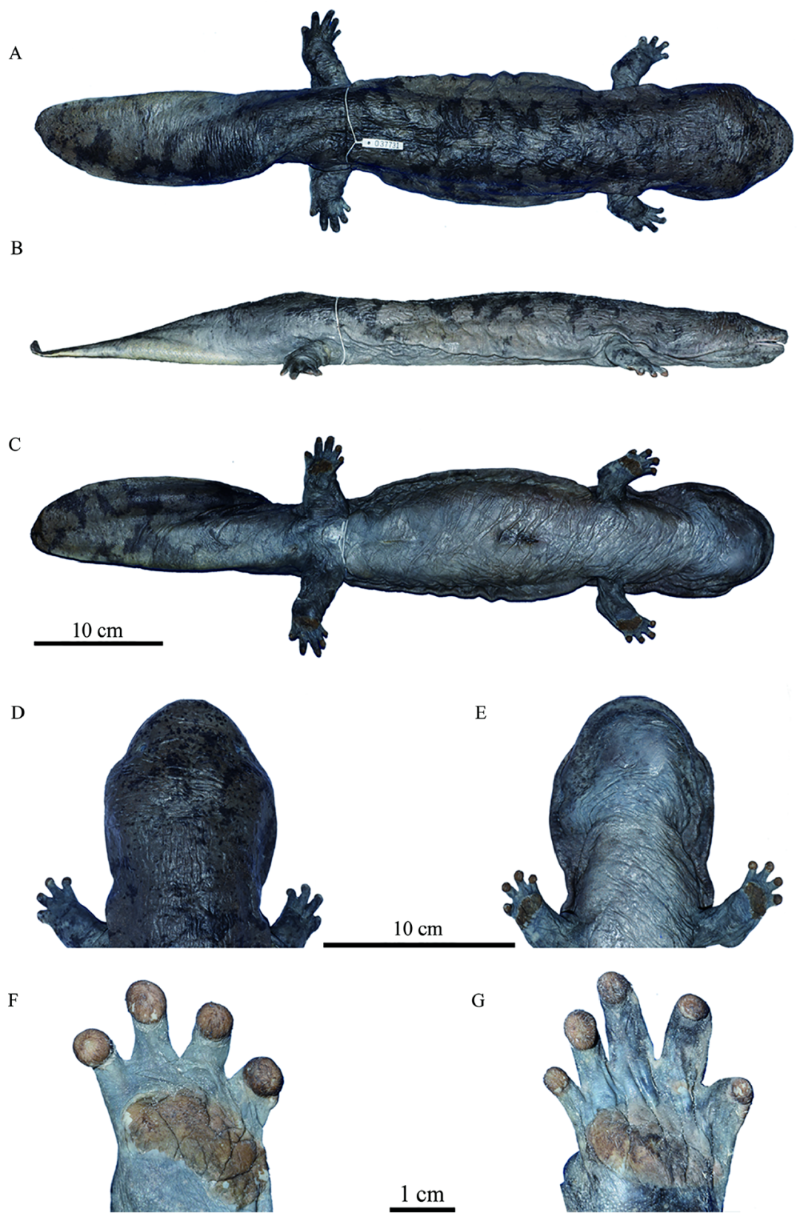

江西大鯢 Andrias jiangxiensis

本物種為江西特有兩棲動物,是目前中國的大鯢屬中唯一確認保有遺傳純凈野生種群的物種。

2018年前,中國大鯢均被視為單一物種,但當年突破性基因研究揭示:中國大鯢存在深刻的譜系分化,多個遺傳獨進化枝隔離于不同流域,這些物種當時均未發現原生野生種群,現存野生個體多為養殖場逃逸的雜交種或混系個體。針對2018年研究未發現野生種群的結論,后續研究指出其調查偏差。2020-2022年對封閉式自然保護區(禁止公眾進入的國家級保護區)的專項調查,在江西靖安九嶺山國家級自然保護區發現繁殖種群。基因分析證實該種群遺傳純凈,且匹配此前定義的U2進化枝,遂確立為新種江西大鯢。

江西大鯢外形特征明顯:頭部光滑,疣粒不明顯,區別于中日已知的大鯢的核心性狀。

江西大鯢歷史上密集分布于靖安縣兩鎮周邊,至2020年野生種群僅存于九嶺山國家級自然保護區。因分布區狹窄易受環境威脅,建議IUCN紅色名錄評定為極危。其分布區存在特殊文化背景:相比其他地區,當地不視大鯢為傳統食材且保護意識較強。另外分布區周邊存在兩家小型養殖場,飼養者唯養殖本地物種,拒養其他大鯢。

祁門大鯢 Andrias cheni

祁門大鯢,是中國安徽省的特有物種,棲息于黃山山脈的溪流和洞穴中。其種加詞“cheni”是為了致敬安徽師范大學的爬行動物學家陳壁輝,其通用名則源于其模式產地祁門縣。

外部形態上祁門大鯢與大鯢屬其他物種區別是:祁門大鯢頭部和下領相對光滑,僅有若干不規則排列的小結節,第2指最長、第3指次之、第1指最短。

與所有其他中國的大鯢屬物種一樣,它曾被歸入中國大鯢,但早在2001年就已發現它與該屬其他成員存在顯著的遺傳分化。在2018年顏博士(Yan et al.)等人的研究中也被確認為一個獨立的譜系。當時已知這些譜系均無野生種群,且都受到人工繁殖過程中廣泛雜交的影響。其中一個譜系是“分支E(Clade E)”,其識別依據來自1995年前在黃山山脈捕獲的野生標本。次年(2019年)的一項研究確認“分支E”代表了一個獨特的、未被描述的物種,該物種最終于2023年被正式描述和命名。

與其他中國的大鯢物種不同,祁門大鯢此前并未遭到大量捕獵,因為當地人曾因其“丑陋”的外表而避開它。然而,自20世紀90年代中期以來,針對該物種的非法貿易激增,其野生種群現已被認為處于極危狀態。近期的調查未能發現任何野生種群。不過,已知在當地一些養殖場中存在遺傳學意義上純正的圈養個體,這對于恢復野生種群可能至關重要。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn