為啥蒙古國的雪豹調查做得比較好?

中國是雪豹大國,全世界60%以上的雪豹分布在中國。

雪豹作為旗艦物種、明星物種獲得了更多關注,加上遠離人類的棲居環境,它看起來算是當前境遇相對較好的大貓。

然而事實上,我們的雪豹調查,在相同的時間里,相比蒙古國全境摸清的成果,差之千里。

為什么人家能做得這么好呢?我們能學到啥?

蒙古國的雪豹 圖片來源:WWF

01

問題

2021年3月17日,蒙古國發布新聞:“完成首次全國雪豹種群調查,確認蒙古國境內成年雪豹數量在806只至1127只之間,數量僅次于中國,位列全球第二。”

新聞繼續介紹道:“此次調查工作由蒙古國自然環境和旅游部、世界自然基金會(WWF)共同組織,蒙古國科學院、國立大學等多個機構參與,自2017年開始歷時4年完成。調查涵蓋了近41萬平方公里的雪豹棲息地,約500名工作人員在29座山上安裝了1475臺相機,給15只雪豹佩戴了項圈,田野調查工作長達270天。”

而我看到這個新聞,已經是一個月后。今年4月中旬,我正在祁連山國家公園青海片區中段的祁連縣協助安裝雪豹調查的紅外相機。

4月,我帶著小六、狼羽在祁連山

早在2017年,祁連山國家公園青海片區也啟動了雪豹種群調查,希望掌握祁連山南坡一萬多平方公里山地中的雪豹分布和數量狀況。

當時我還在中國林科院工作,加入雪豹調查小組,在祁連山南麓安裝了許多紅外相機。

到2019年,祁連山國家公園青海管理局啟動第二輪雪豹種群調查,分別委托北林、西高所和山水分別在門源縣、祁連縣和天峻縣開展調查。

第二輪調查延續到今年,尚未能給出嚴謹可靠的雪豹種群數量估計。

另外,從2017到2018年,我參與了中國雪豹網絡牽頭的全國雪豹調查報告編寫工作。當時參與編寫的,多數是保護組織(包括貓盟)和科研機構的年輕人。

報告雄心勃勃地建議,分省區開展雪豹種群調查,制定保護管理計劃。然而,這樣的建議廉價而無用,無人在乎。

因此,可以想見蒙古國的新聞對我的沖擊:同樣是希望了解雪豹的分布和數量狀況,同樣啟動于2017年,蒙古國是如何做到的?對我們有何借鑒?

02

蒙古高原

蒙古高原總面積260萬平方公里,比青藏高原還要遼闊(250萬平方公里)。

蒙古高原是北方游牧民族的家園。在漫長的年代里,雪豹見證了多個游牧帝國的興衰。

蒙古高原的地理范圍 圖源:網絡

進入動蕩的二十世紀,蒙古高原一分為三:漠南成為內蒙古,漠北成為蒙古國,而蒙古國北部的唐努烏梁海地區由俄羅斯管轄。

雪豹在蒙古高原的三個區域,境遇各不相同。

在蒙古國以南的內蒙古,喬治?夏勒(George Schaller)于1996年開展過一次大范圍調查,足跡覆蓋中蒙鐵路以西的所有主要山脈,包括大青山、烏拉山、狼山、卓子山、賀蘭山、雅布賴、東大山、龍首山、馬鬃山等。

調查發現:在幅員118萬平方公里的內蒙古,即便有雪豹,也數量非常稀少了。近十年來,除了被牧民發現并救助的零星個體,內蒙古尚未發現繁衍生息的雪豹種群。

喬治?夏勒1996年在內蒙西部的調查路線和調查的山脈 來源:內蒙古西部大型獸類現狀,1996.

蒙古國以北的唐努烏梁海,山地面積大約1.2萬平方公里。

俄國人和WWF在2015年即完成了第一輪大規模的雪豹種群調查,此后又開展了幾輪全面調查。

2018年給出的數字是61只雪豹,2021年則是65只,“種群保持穩定”。

于是,在蒙古高原,只有蒙古國依然是雪豹分布的重鎮。

蒙古國幅員156萬平方公里,根據不同的估計,雪豹棲息地面積在10萬平方公里上下,雪豹種群數量在1000只左右。

而且,蒙古國是全球第三個完成全國雪豹調查的國家。

第一個完成全國雪豹調查的是不丹。這個喜馬拉雅山脈南麓的山地小國,雪豹棲息地面積不過9000平方公里。

2016年10月23日,國際雪豹日,不丹宣布調查結果:96只。

俄羅斯則是全球第二個完成全國雪豹調查的國家,需要調查的區域不過是唐努烏梁海。

03

1989-1992:轉折點

在1989年之前,關于蒙古國的雪豹,只有粗略的信息。

1954年,班尼科夫(A. G. Bannikov,1915-1985)在《蒙古人民共和國獸類》一書中,第一次總結蒙古雪豹的現狀和分布。

1976年,保爾德博士(A. Bold)發表蒙古南部的雪豹分布狀況,并估計有700只雪豹。

在1980年代,蒙古科學院生物學家阿瑪爾薩納(Gol. Amarsanaa)對雪豹的生物學和生態學開展研究——至于研究了啥,我也沒查到。

1984年,馬龍(David Mallon)分析全球的雪豹棲息地,估計蒙古國的雪豹棲息地面積為13萬平方公里。

1989年12月,喬治?夏勒開始調查蒙古國的雪豹。

在1970年代,夏勒的足跡遍及巴基斯坦和尼泊爾;1980年代,他在中國的甘肅、青海、新疆開展了大范圍的雪豹調查。

其時,他供職于“名將如云”的國際野生生物保護學會(WCS)。因此,當他的目光轉向蒙古國,可以預料會帶來改變。

從1989年12月到1992年11月,夏勒博士開展了三次調查。

在第一次調查(1989年12月-1990年1月)中,他有兩位蒙古伙伴:阿瑪爾薩納,蒙古科學院生物學家,時年三十多歲;澤仁德勒格(Jachliin Tserendeleg),蒙古環境和自然協會執行主任,時年四十多歲。

這次調查檢查了蒙古國南部和西部的山脈,發現托斯特山(Tost Uul)的一條山谷適合開展進一步的研究。

1990年冬天,夏勒重返托斯特山,帶著一個拍攝團隊,以及雪豹捕捉和頸圈工具。他在11月13日給一只雄性雪豹戴上了無線電頸圈。

喬治?夏勒和蒙古牧民阿瑪爾抱住一只麻醉的雪豹,準備佩戴頸圈。來源:喬治?夏勒

這是蒙古國第一只開展頸圈研究的雪豹,此前只有杰克遜(Rondey Jackson)在尼泊爾跟蹤觀察過5只雪豹。同時他也沮喪地發現,蒙古生物學家阿瑪爾薩納對研究雪豹并無興趣。

兩年后,1992年10月,夏勒再次回到托斯特山,帶著一位對雪豹研究充滿興趣的美國人托馬斯?麥卡錫(Thomas McCarthy)。10月底,他和麥卡錫給第二只雪豹戴上了無線電頸圈。

1994年,經過幾年的調查,夏勒發表論文《對蒙古雪豹的觀察Observations on snow leopards in Mongolia》。

文章估計蒙古有1500-1700只雪豹,分布區面積約9萬平方公里。

實際上,這篇論文的內容是1992年7月他在西寧雪豹峰會上的報告。等到西寧召開下一次國際雪豹會議,已經是二十年后的2012年了。

位于蒙古阿爾泰山的雪豹研究營地 來源:喬治?夏勒

04

1993-2006:“入侵者”

1992年,蘇聯解體,蒙古國獨立。

“隨著俄羅斯人的離開,新的外國入侵者涌入該國,如世界銀行、聯合國開發計劃署(UNDP)和德國、荷蘭、丹麥和其他國家的援助項目,以及許多來自歐洲和北美的非政府組織。”

正是在這一年,繼WCS之后,WWF在蒙古建立辦公室。

在1990年代,“新的外國入侵者”在蒙古國投入大量資金,其中一小部分通過UNDP/GEF投向野生動物保護領域。

1993-1994年,夏勒充當了無奈而不自在的協調者,爭取到資金,支持澤仁德勒格的雪豹企業和麥卡錫的雪豹研究。

澤仁德勒格是充滿熱情的保護者。1994年,澤仁德勒格領導蒙古環境和自然協會啟動蒙古國第一個雪豹保護項目,開始時聚焦戈壁-阿爾泰省,運作基于社區的保護項目:雪豹企業。

這個項目延續至今,乃是雪豹保護領域的成功故事。

蒙古動物保護者澤仁德勒格檢查一頭雪豹襲擊的牦牛。來源:喬治?夏勒

從1993年到1998年,四十出頭的麥卡錫帶著妻子和兩個兒子,在托斯特山繼續雪豹研究。

他捕獲了4只雪豹,帶上無線電頸圈,發現雪豹的家域面積很小,從14到142平方公里不等。

當時協助他完成博士研究,還有一位蒙古小伙穆克托格(B.Munkhtsog)。

麥卡錫和當地牧民在阿爾泰山檢查雪豹腳印。來源:喬治?夏勒

WWF也獲得資助,支持蒙古西部的三個保護地啟動雪豹的關鍵種群監測。

2000年,麥卡錫博士畢業,加入國際雪豹基金會(SLT)。當年SLT進入蒙古開展工作,把澤仁德勒格的雪豹企業復制到蒙古國的所有雪豹分布區。

2001年,時年39歲的穆克托格(B.Munkhtsog)已成為蒙古科學院的生物學者。他成立自己的NGO,蒙古雪豹中心。

依托蒙古雪豹中心,穆克托格在蒙古西南開展了多項調查研究。當馬鳴研究員于2002年開始調查新疆的雪豹時,穆克托格也多有助力。蒙古國的雪豹現狀評估和保護行動規劃,他均多有參與。

在新世紀的頭幾年,WWF持續在蒙古西部的三個保護地開展雪豹監測方法培訓。

經過十余年的工作,WWF與蒙古國的主管部門建立了良好的聯系。WWF蒙古辦公室開發的軟件Biosan被蒙古環境和綠色發展部采用,用于匯總保護地職工采集的數據。WWF還協助制定了蒙古數個保護地的管理計劃。

05

2007-2021:生態研究

2007年,美國Panthera基金會橫空出世。

脫胎于WCS大貓團隊的Panthera在富豪卡普蘭(Thomas Kaplan)的支持下,雄心勃勃,目標是成為全球貓科動物保護的領導者——后來把領導者(leader)改成了伙伴(partner)。

麥卡錫在這一年離開SLT,擔任Panthera雪豹項目的負責人。

2008年3月,Panthera召集全球雪豹分布國的人士,齊聚北京召開雪豹峰會。

這次大會是中國雪豹的一個轉折點,中國主要的雪豹研究團隊北京大學和北京林業大學,乃受這次會議所激發開啟雪豹工作。

會議也在蒙古催生了一項長期生態學研究。

2008年,跳槽到Panthera的麥卡錫與SLT攜手,在當年夏勒捕獲第一只雪豹的托斯特山建立研究基地,重啟雪豹頸圈研究。研究基地正是以澤仁德勒格命名。

同年,瑞典人約翰森(Orjan Johansson)來到托斯特山,開始博士研究。

約翰森(右)是雪豹捕捉、麻醉和佩戴頸圈的全球權威。來源:Snow Leopard Trust

2017年,約翰森在瑞典農業科學大學獲得博士學位。在將近10年的時間里,他在蒙古戈壁渡過超過1000個夜晚,給23只雪豹佩戴了衛星跟蹤頸圈——這個數字是當時其它所有研究項目捕捉雪豹的總和。

GPS collars allow researchers to track snow leopard movements. Photo: Snow Leopard Conservation Foundation / Snow Leopard Trust

約翰森成為雪豹捕捉和麻醉的全球權威,并在雪豹空間利用、捕食格局和繁殖等方面做出新發現。

他發現雪豹家域要比麥卡錫當年的測量結果大得多,達327–615平方公里;揭示雪豹繁殖和幼崽獨立的時間。

托斯特山的雪豹研究持續至今,累計給超過30只雪豹佩戴了衛星跟蹤頸圈,將對雪豹的認識提高了一個檔次。

托斯特山的生態研究,還促使蒙古國政府將研究區域劃定為保護地,以阻擋礦產開發的侵蝕。

被戴上項圈的雪豹“阿努”的故事

A map of Tost Nature Reserve in Mongolia. Photo: Snow Leopard Trust

除了Panthera和SLT,WWF也啟動了頸圈研究。

2013年5月,WWF在蒙古西部給第一只雪豹戴上頸圈。到2016年11月,WWF蒙古項目給第8只雪豹戴上了頸圈。

到這一階段,蒙古科學院生物研究所的本科、碩士和博士生,已經頻繁參與研究項目。

06

2016-2021:全國調查

2016年,麥卡錫和馬龍領銜評估了全球雪豹的保護現狀。

根據這兩位的評估結果,IUCN將雪豹的受威脅等級從“瀕危”調整為“易危”。

對于蒙古國,麥卡錫和馬龍估計雪豹棲息地有22.5萬平方公里,生活有557-1127只雪豹。

IUCN的決定引起SLT的強烈反彈。SLT認為,由于此前的調查多集中于優質棲息地,評估結果高估了雪豹種群數量。

彼時,SLT已經主持雪豹分布國政府間項目全球雪豹及生態系統保護計劃(GSLEP)3年。

于是在第二年,GSLEP通過《2017年比什凱克宣言》,“敦促科學界制定并實施一個可復制且可靠的規程,以估計雪豹在景觀、國家、地區和整個分布范圍內的數量”。

緊接著,GSLEP發起了一項雄心勃勃的倡議,全球雪豹種群評估(PAWS),旨在對雪豹種群進行科學評估。

PAWS由一個11人的科學咨詢小組指導。該小組包括全球公認的種群生態學家和雪豹生態學家。咨詢小組提出了實現該任務的一般準則和實施細節。

PAWS科學咨詢小組 來源:PAWS Guideline

PAWS的技術方案,脫胎于SLT在印度和蒙古的多次調查和試驗。

PAWS流程建議采用兩步法。第一步,在大面積區域中進行占域率調查,以獲得可靠的雪豹分布,并根據雪豹的使用概率將分布區分層。

第二步是分別在低、中、高密度區進行標準化取樣,在每個集中調查的地點使用空間標志重捕方法估算雪豹數量。

PAWS建議的調查流程 來源:PAWS Guidline,翻譯制圖:于洋

行文至此,不得不提一位女士,朱珠(Justine Shanti Alexander)。

這位法國女子2011年英國帝國理工碩士畢業后來到中國,進入北京林業大學攻讀博士,研究對象便是祁連山的雪豹。

2015年博士畢業,到北京大學做博后。2017年加入SLT,主要工作之一便是協助蒙古的全國雪豹調查。

Justine Shanti Alexander 來源:https://justineshantialexander.weebly.com

如此,有了開展調查的理由,有了完成調查的技術方案以及技術支持,2017年,WWF蒙古辦公室牽頭發起全國雪豹調查。

2018年5月,在烏蘭巴托舉辦了為期四天的PAWS規劃研討會。WWF、蒙古國環境和旅游部、SLCF、GSLEP、SLT、蒙古國國立大學、蒙古國科學院生物研究所等機構與會,討論規劃實施全國雪豹數量評估。

2018年8月,啟動大尺度的占域調查;2019年3月,完成大尺度的占域調查。

調查將整個蒙古國分為4163個20x20公里(400平方公里)的網格。基于15只佩戴頸圈的雪豹個體的26000個定位點,使用MaxEnt模擬雪豹的棲息地偏好,確保沒有遺漏任何雪豹的潛在棲息地。

網格面積設定,也是依據頸圈數據的雪豹家域數據。排除掉明顯不適合雪豹的網格(主要是平地或森林)后,還有1200個網格符合標準。

1200個占域調查網格和22個紅外相機調查點 來源:蒙古雪豹調查報告,WWF,2021

共有12個小組(包括60名技術人員、126名巡護員和31名司機)接受培訓。每個調查小組由7-8名成員組成,至少有2人有探測和識別雪豹痕跡的經驗。

調查人員在調查網格內沿山脊和山谷行進,記錄每一個刨坑、劃痕、噴尿、腳印、糞便或直接目擊雪豹的位置。

在2018年8月至2019年3月期間,12個小組共調查了1017網格,其余183個無法進入。

調查采用步行、騎馬或乘車的方式,樣線平均長19公里,總長19924公里(車輛13129公里,步行6794公里)。

共記錄到1508個雪豹痕跡,在238個網格中記錄到1236個刨坑、92個爪印、74個抓痕、19個噴灑物和87個糞便。

由于物種識別的不確定性,糞便沒有被用于任何分析。來自235個采樣單元的其余1421個雪豹痕跡用于占域分析,即樸素占域率為0.22。

占域調查覆蓋1017個網格,紅外相機調查在22個地點進行。來源:蒙古雪豹調查報告,WWF,2021

2019年5月,召集所有調查小組負責人以及國內外雪豹專家,討論占域分析,計劃小尺度調查選點。

目標是在不同的分層(高、中、低雪豹密度)放置紅外相機,保持不確定性程度低于30%。首先評估正在開展紅外相機調查的地點。

根據全國占域評估結果,已有紅外相機調查大多位于雪豹棲息地利用率高的區域。因此,計劃在雪豹棲息地利用率低的地區開展新的調查。

對于每個小尺度調查點,設定了可操作的規則:

1.調查區域至少大于400平方公里,至少覆蓋數個雪豹家域;

2.紅外相機的間距為2-5公里(1-2σ),以使特定個體能夠在一個以上的位點上被紅外相機記錄到;

3.紅外相機放置在刨坑、標記點、鞍部、山脊小路、山谷小路等附近,以最大限度地捕捉雪豹;

4.紅外相機的運行時間最長為90天,以滿足雪豹種群封閉的假設。

小尺度的雪豹種群調查紅外相機位點分布示例。來源:蒙古雪豹調查報告,WWF,2021

2020年10月,紅外相機調查截止。

從2017年5月到2020年10月,共有1445臺紅外相機覆蓋了85,081平方公里的區域,22個調查點的面積從848-12,232平方公里不等。

在98,421個相機工作日,紅外相機采集超過200萬份照片和視頻。其中有1401份拍攝到雪豹。

每臺相機的平均工作時間為68.1±1.46天。

每只雪豹個體的平均探測次數為(5.85±0.54)次,每只個體的平均紅外相機位點為(3.12±0.21)個。

在22個調查點共發現240只成年雪豹和89只幼崽(2歲以下與母親一起的個體),雪豹幼崽占發現個體的27%。

2021年3月,獲得初步結果。

根據雪豹棲息地利用率,將雪豹分布區分為4個等級:

1.高概率地區:雪豹棲息地利用率在0.75-1之間,面積7.8萬平方公里(占蒙古國土面積的5%);

2.中等概率區:雪豹棲息地利用率在0.5-0.75之間,面積13.52萬平方公里(占蒙古國土面積的8%)。

3.中低概率區:雪豹棲息地利用率在0.25-0.5之間,面積23.04萬平方公里(占蒙古國土面積的14%)。

4.最不可能被雪豹使用的地區:雪豹棲息地利用率在0-0.25之間,占蒙古領土的其余部分。

根據雪豹棲息地利用率,將雪豹分布區分為4個等級。來源:蒙古雪豹調查報告,WWF,2021

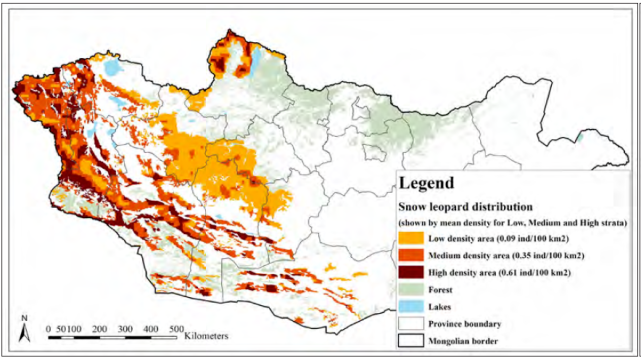

雪豹棲息地利用率經雪豹痕跡驗證,并分為高、中、低三層,每一層使用SCR分析估算平均密度。

1.高密度區:估計平均密度為每100平方公里0.61只。該地區是我們預期的雪豹高密度種群分布區。

2.中密度區:估計平均密度為每100平方公里0.35只。有雪豹的痕跡,主要是高密度區的周邊地區。雪豹種群可能居住在這類棲息地中。

3.低密度區:估計其平均密度為每100平方公里0.09只。可能會容納雪豹,而且可能對雪豹的擴散很重要。

根據上述分層方法,估計雪豹分布區總面積為326,617平方公里,其中高密度區48,290平方公里,中等密度區153,840平方公里,低密度區124,487平方公里。

高、中、低密度的雪豹分布區占蒙古國領土的21%,乃是此前分析的雪豹棲息地的3倍。

根據雪豹密度,將雪豹分布區分為低、中、高3層。來源:蒙古雪豹調查報告,WWF,2021

根據初步分析結果,在蒙古326,617平方公里的雪豹分布區內,雪豹種群數量估計為953只成年雪豹。

95%的置信區間表明,種群數量可能在806至1127只成年個體之間。其中,88%的雪豹種群分布于中、高密度區。

值得注意的是,目前發布的還是初步分析結果。

07

借 鑒

回到最初的問題:蒙古國是如何做到的?對我們有何借鑒?

首先,蒙古國有了充分的知識和技術積累。

2008年以來的雪豹頸圈研究,詳細揭示雪豹的生態和行為特征,直接幫助了棲息地模擬、占域調查設計。

PAWS科學咨詢小組匯集了目前最好的調查取樣方法和統計分析手段,應用于蒙古全國調查的設計。

對于這份知識、技術和經驗,我們是可以直接借鑒甚至借用的。

其次,蒙古國讓國際機構唱了主角。

我沒有查到這次調查花了多少錢的信息。不過可以想見,至少是數百萬美元的量級,而且推測大部分是國際機構承擔的。

在這次調查中,蒙古國雖然也派出了主管機構和科研機構參與,不過唱主角的是國際機構,后者以蒙古國為舞臺,淋漓盡致地嘗試了精巧的調查設計。

在上世紀八九十年代的全國大熊貓調查中,國際機構也扮演了相當重要的角色。

時過境遷,此消彼長,類似的調查工作,勢必要求國內的各部門和機構能夠有效合作。

再次,外業和內業都下了“笨功夫”。

217名外業人員,1017個網格,19924公里樣線,22個調查點,1445臺紅外相機,200萬份照片和視頻,以及隨之而來的個體識別、數據分析。

當然,要下笨功夫,也是需要資金支持的。

可資類比的全國大熊貓調查,在外業上不遑多讓,不過在內業方面則無從評論。

在雪豹調查中,國內累計投入的人力、物力其實也不小,不過還沒有看到哪一項調查能拿出扎實數據。想來不是外業投入不足,便是內業投入不夠。

最后,還有個必須回答的問題——為什么要做這種“費勁的”調查?

我等調查苦力見獵心喜,恨不得調查越大越好、越細越好。因此之故,往往對人家的調查心生羨慕。

可凡事講究性價比。

站在管理者和出資人的角度,必然會問:調查那么清楚,有什么用?

這就看你怎么算賬了。調查投入是可以計算的,調查的直接產出是可以預測的,至于間接產出和保護影響,那只能大致猜測了。

比如,在蒙古全國雪豹調查報告的最后,執筆者如此籠而統之地介紹調查的“信息價值(informational value)”:評估結果將通過以下方面促進雪豹保護的明智決策:

1.詳細介紹蒙古國目前的雪豹種群數量和分布;

2.建立未來雪豹種群動態和隨時間變化的基線;

3.為保護領域的決策者提供信息,以便對雪豹進行有效的保護管理;

4.為全球雪豹種群評估提供寶貴數據。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn