生物土壤結皮:沙漠中的生命共同體—基因的力量承載著改善惡劣環境的重要使命

唐朝著名詩人王昌齡在《從軍行七首》中寫道“大漠風塵日色昏”,形象地描述了我國西北地區的自然環境。在生命的禁區,卻總會出現生命的奇跡。中國第四大沙漠——騰格里沙漠的東南緣,廣泛分布著不同類型的生物土壤結皮(Biological Soil Crusts,BSCs),這些頑強的生命共同體給予了沙漠結實的外衣,阻止了飛沙走石,也證明了生命的頑強力量。

生物土壤結皮是干旱半干旱荒漠地表景觀的重要組成部分,由隱花植物如藍細菌、綠藻、硅藻、地衣、苔蘚和土壤中微生物以及其他相關生物體通過菌絲體、假根和分泌物等與土壤表層顆粒膠結形成十分復雜的有機復合體。隨著結皮的發育演替,結皮中生物群落結構不斷變化,能夠顯著改善干旱、半干旱環境中表層土壤的物理屬性。

宏基因組技術基于環境樣品中所有微生物的DNA 來獲得微生物群落遺傳信息, 可以更好地描述環境中微生物群落的生態功能。借助生物信息學分析軟件和蛋白質數據庫,可以預測分析蛋白質序列并注釋蛋白質功能,分析潛在的基因功能。

本文借助宏基因組學技術,以騰格里沙漠東南緣廣泛分布的生物土壤結皮優勢組分蘚類結皮土壤中微生物基因組DNA為研究對象。結果表明,蘚結皮土壤中細菌域微生物最多,其次為古生菌域和真核生物域。在細菌域中,放線菌門數量最多,其次是變形菌門和藍細菌門。基于eggNOG和KEGG數據庫對構建的非冗余基因集進行功能預測,蘚結皮土壤中基因多樣性和代謝路徑多樣性高。蘚結皮土壤中與固氮相關的代謝通路豐度低可能是蘚結皮固氮量微弱的根本原因,造成利用大氣中氮氣合成氨的生態功能減弱。而蘚結皮已經形成的氮庫主要通過硝酸鹽還原途徑將硝酸鹽還原成銨鹽,可能用于蘚結皮微生物組自身的氨基酸合成,也可能為蘚類植物的生長提供有效氮源。

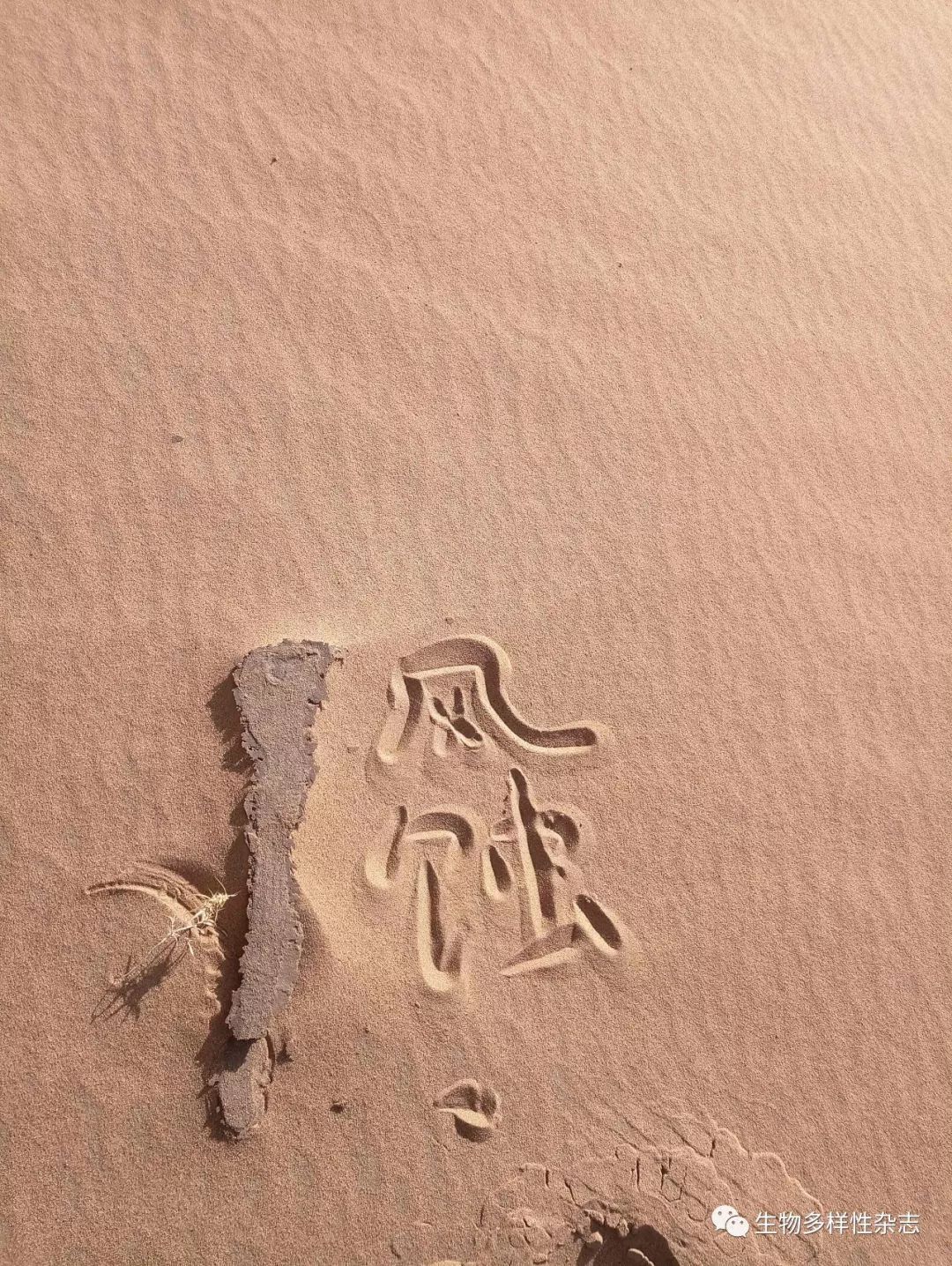

風沙危害留下的痕跡

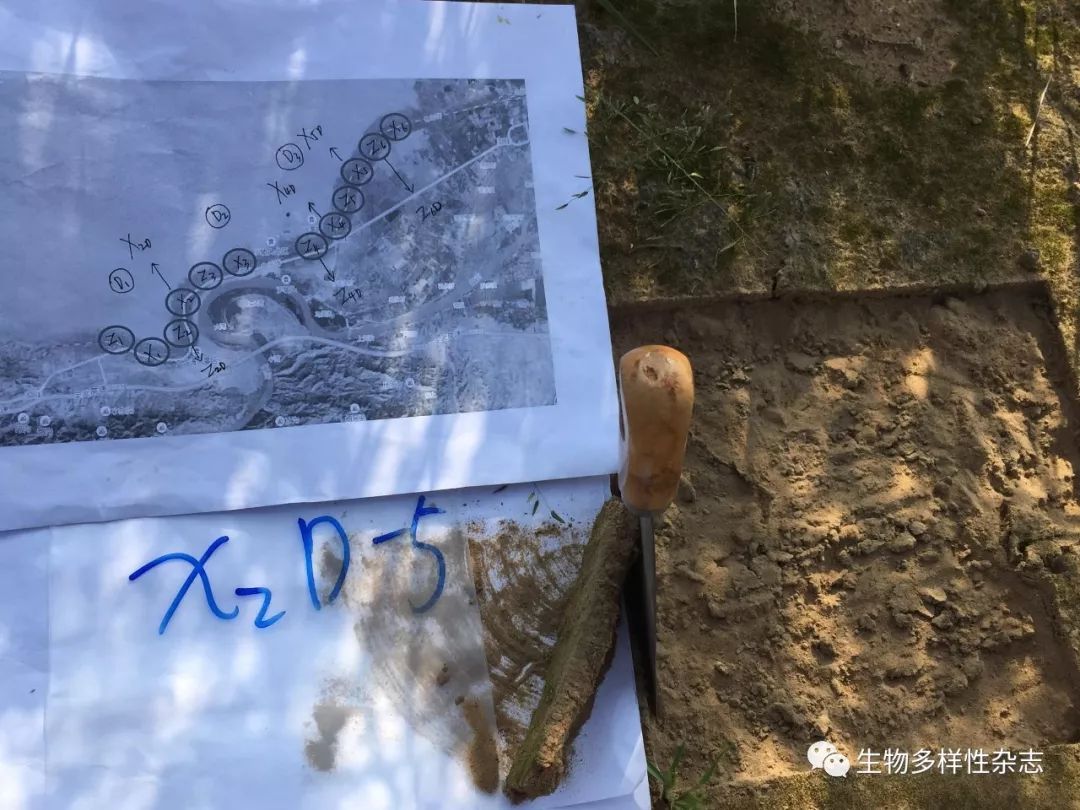

蘚結皮的真實面貌

蘚結皮阻止了飛沙走石,迎來了新的生命

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn