我國自然保護地對海洋生物多樣性的保護現狀

摘要

建設自然保護地是保護海洋和海岸帶生物多樣性的有效手段。對我國涉海自然保護地進行全面梳理, 結合海洋生物多樣性分布信息進行空間疊加分析, 評估典型海洋和海岸帶生態系統及珍稀瀕危物種在現有保護地網絡中的保護狀況。結果顯示, 我國已建涉海自然保護地363個, 總面積10.5萬km2, 其中海洋自然保護區占總數的44%, 占總面積的84%。涉海保護地集中分布于近岸淺水區域, 河口生態區的平均保護比例為14.5%, 近岸生態區的平均保護比例為10.9%, 淺海和深海生態區幾乎沒有保護地覆蓋。我國較為重視紅樹林的保護, 沿海一半以上的紅樹林已納入保護地管理, 相比之下珊瑚礁、海草床和海藻場的保護力度較弱, 珊瑚礁的保護比例約為10%, 海草床和海藻場的保護比例在15%—16%。涉海保護地的規模偏小, 難以滿足大型海洋動物的保護需求, 即使對于中華白海豚(Sousa chinensis)、印太江豚(Neophocaena phocaenoides)、中國鱟(Tachypleus tridentatus)等近岸集群活動且備受關注的物種來講, 保護空缺仍在80%以上。建議借助國家公園體系建設契機, 打破地方海域管轄權限制, 將距離海岸較遠的重要海域納入保護, 重點關注珊瑚礁、海草床和海藻場等保護空缺較大的特殊生境, 擴大針對斑海豹(Phoca largha)、綠海龜(Chelonia mydas)等珍稀瀕危洄游類型物種核心棲息地的保護地規模。

海洋覆蓋了地球表面的70%以上, 構成了生物圈總體積的95%, 為豐富多彩的海洋生物提供棲息地和庇護所, 同時也對整個人類社會的福祉至關重要, 包括氣候調節、氧氣生產、海岸保護、糧食供應、碳儲存、就業、娛樂和文化等, 這些效益在很大程度上取決于海洋生態過程、生物多樣性和有關的生態系統服務。然而, 由于包括氣候變化在內的若干人類壓力, 海洋和沿海生態系統正在以驚人的速度退化, 海洋生物滅絕速率加快, 生態系統服務功能的下降直接影響到人類的安全與健康。早在1995年的聯合國《生物多樣性公約》(CBD)締約方大會(COP2)上, 國際社會就開始關注受到嚴重威脅的海洋生物多樣性, 發布了“關于海洋和沿海生物多樣性的雅加達任務”, 自此海洋生物多樣性成為COP上的正式議題。從“2011—2020年生物多樣性戰略計劃”到“昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架”(以下簡稱“昆蒙框架”), 海洋保護的面積目標不斷提升(從10%到30%), 增加海洋類自然保護地的規模和質量是實現雄心勃勃的生物多樣性目標的關鍵途徑。

我國的海洋類自然保護地建設始于20世紀80年代, 主要包括海洋自然保護區和海洋特別保護區兩類。前者以海洋自然環境與資源保護為目標, 側重于保護對象的珍稀性、自然性和原始性;后者在自然保護的同時, 更強調科學、合理地利用海洋資源, 促進海洋經濟社會持續發展。此外, 濱海的濕地公園、地質公園、風景名勝區等雖然并不以海洋保護為主要目標, 但仍可為海岸帶生物群落或有陸地生活史的海洋生物提供相對自然的庇護場所。根據中國官方發布的統計數據, 截至2018年底, 我國共建立各級各類海洋自然保護地271處, 總面積12.4萬km2, 按中國主張海域300萬km2計算, 保護比例約為4.1%[5], 小于鄰國日本與印度尼西亞的海洋保護地建設規模。已經建立的保護地是否具有充分的生態代表性, 保護了多少重要生態系統和關鍵海洋物種, 實現“昆蒙框架”2030年海洋目標的優先事項是什么, 是本文重點探討的問題。。海洋保護地作為自然保護地的重要組成部分, 同樣面臨著整合與優化, 包括設立新的海洋國家公園, 這既是挑戰, 也是機遇。掌握已經建立的涉海保護地類型、數量和規模特征, 了解海洋生物多樣性的保護現狀是決策的基礎。在此背景下, 本文對已建的涉海自然保護地進行全面梳理, 結合生物多樣性分布信息, 進行空間疊加分析, 評估現有保護地對典型海洋與海岸帶生態系統及關鍵物種的保護狀況, 據此給出優先保護對象和行動建議, 為開展海洋類自然保護地優化整合與進一步擴大涉海保護地網絡提供決策支持, 助力2030年生物多樣性目標實現。

1.數據與方法

1.1 研究區域

中國近海, 包括渤海、黃海、東海和南海, 跨越暖溫帶、亞熱帶和熱帶三個氣候帶, 大陸海岸線18000 km, 面積為500 m2以上的海島6900余個, 擁有黑潮暖流、黃海冷水團以及其他獨特的沿岸流、上升流、環流等, 沿岸形成了獨特的河口、海灣、沙灘以及紅樹林沼澤等多種環境[11]。由于廣域的地理分布, 復雜的氣候特征, 多樣的生態環境, 中國海洋生物物種、生態類型和群落結構均表現出豐富多樣的特征。本研究涉及的行政區從南至北有海南、廣東、廣西、福建、浙江、上海、江蘇、山東、河北、天津和遼寧。香港、澳門、臺灣數據缺乏,未納入分析。

1.2 數據來源

1.2.1 涉海自然保護地數據

從自然保護地主管部門收集到帶有位置和邊界信息的自然保護地數據近萬條, 涵蓋陸地和海洋各級各類自然保護地。首先確定涉海的自然保護地類型, 根據已發布的法律法規、國家標準, 海洋自然保護區和海洋特別保護區是海洋生態系統和生物資源保護的主體, 另外考慮到濱海的濕地公園、地質公園、風景名勝區等為海岸帶生物群落提供的附加保護效益, 也納入本次分析。然后, 根據自然保護地的空間位置, 在潮間帶及其向海一側(包括海島)的保護地中選取本次統計的對象。最后從自然保護地的官方網站、批復文件、科考材料等來源補充保護對象、資源特征等基礎信息, 整理、制作中國涉海自然保護地空間數據集。

需要特別說明的是, 我國正在開展自然保護地優化整合工作, 自然保護地類型有所調整, 原有的森林公園、濕地公園、地質公園、海洋特別保護區等一般轉為自然公園, 其中少數確實具有特殊保護價值的區域通過科學評估后轉為自然保護區[10]。目前整合優化工作尚未完成, 本文仍按照舊有的自然保護地分類體系進行統計。

1.2.2 海洋生物多樣性數據

(1) 海洋生態分區

系統地保護海洋生物多樣性首先需要確定海洋生境及其包含的群落類型, 但是生物數據往往有限, 大量海洋物種尚未被發現和描述, 基于非生物數據的海洋分類常被用來代替生物模式[13]。本研究采用黃海燕等人提出的中國近海三級生態區劃分[14]。在最大的空間尺度上, 依據緯度帶和地理輪廓將近海劃分為3個一級生態區, 包括渤黃海生態區、東海生態區、南海生態區;鑒于海洋的立體性、流動性等特點, 在近海一級生態分區基礎上根據水深變化和大水團分布開展二級分區(22個), 主要涉及河口、近岸、淺海、半深海、深海5種類型;三級生態分區則根據地貌類型, 輔以海洋水體、地質、生物等歷史調查數據, 劃分53個近海三級生態區。每個區域代表了穩定持久的地球物理(海洋學和地理)特征集合, 反映生物組成變化的生境類型, 用作海洋生物多樣性分布模式的替代物。

(2) 重要生態系統

珊瑚礁、紅樹林、海草床和海藻場等是沿海典型的具有高生產力和豐富生物多樣性的生態系統, 通過許多生態系統服務間接關系到人類福祉, 如水過濾、碳儲存、營養循環、海岸保護以及向遠洋輸送浮游生物幼體等。中國近海的珊瑚礁和海草分布范圍從聯合國環境規劃署世界保護監測中心(UNEP-WCMC)和其他合作者共同編制的全球熱帶和亞熱帶地區珊瑚礁的分布數據集、全球海草分布數據集中提取;紅樹林的分布來自最近發布的10 m分辨率的全球紅樹林數據集HGMF_2020;海藻場的分布提取自Jayathilake和Costello模擬的全球海藻群落分布圖[18], 并以2018—2019年中國近岸海藻場生態調查數據為補充[19];沿海灘涂采用最新的10 m分辨率中國灘涂空間分布數據, 來源于國家科技資源共享服務平臺-國家地球系統科學數據中心(http://www.geodata.cn)。

(3) 珍稀瀕危物種

考慮到并非所有珍稀瀕危物種都會在中國近海經歷關鍵生活史(比如產卵繁殖、群聚覓食), 對于短暫過境、偶然出現, 或者活動范圍大、種群數量與密度低的物種, 建立自然保護地并不是最佳選擇。本文并未評估涉海保護地對所有受威脅物種的保護成效, 而是選擇代理物種, 即可代表其他物種/生態系統的特征或高度吸引公眾關注的物種, 重點關注其受保護狀況, 包括中華白海豚(Sousa chinensis)、斑海豹(Phoca largha)、印太江豚(Neophocaena phocaenoides)、綠海龜(Chelonia mydas)、中國鱟(Tachypleus tridentatus)。中華白海豚、斑海豹、綠海龜的核心棲息地數據來自文獻, 印太江豚、中國鱟使用世界自然保護聯盟(IUCN)紅色名錄提供的物種空間范圍, 并根據分布深度進一步繪制地圖。

1.3 空間疊加分析

在ArcGIS 10.2平臺對所有涉海自然保護地面狀矢量數據進行分級分類, 統計數量和面積, 疊加涉海自然保護地、海洋生態分區、重要生態系統、代理物種分布圖層, 顯示自然保護地與各生物多樣性特征層的空間范圍疊加情況, 判斷各生物多樣性特征是否受到保護(與自然保護地重疊), 并統計其受到保護的百分比。

2.研究方法

2.1 涉海保護地數量和規模

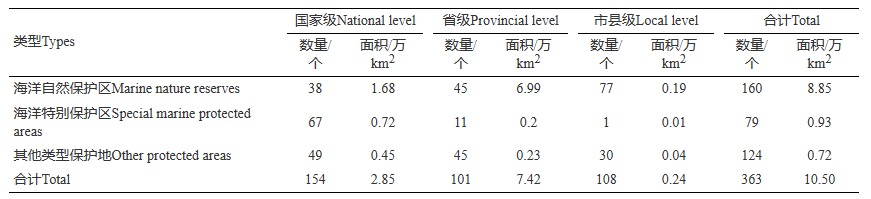

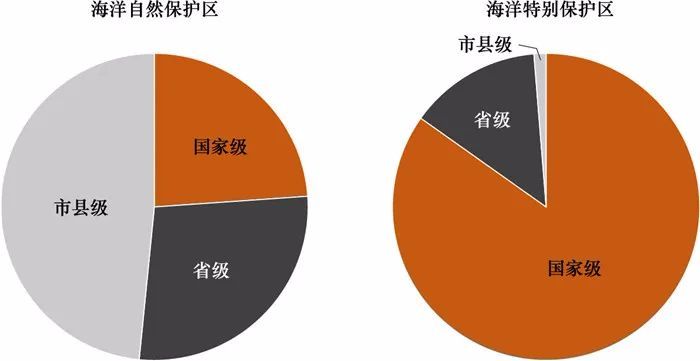

本研究共收錄涉海自然保護地363個, 總面積10.5萬km2(未扣除重疊面積)。其中海洋自然保護區160個, 占保護地總數的44%, 面積8.85萬km2, 占保護地總面積的84%。海洋特別保護區79個, 面積0.93萬km2, 其他類型保護地124個, 面積0.72萬km2, 二者占保護地總面積的16%。包括國家級的自然保護地154個, 省級自然保護地101個, 市縣級自然保護地108個(表 1)。海洋自然保護區中, 管理級別為國家級的保護地數量約占24%, 地方級(包括省級和市縣級)的保護地數量約占76%;海洋特別保護區中, 管理級別為國家級的保護地數量約占85%, 地方級(包括省級和市縣級)的保護地數量約占15%(圖 1)。

表 1 涉海自然保護地數量、面積和管理級別

圖 1 海洋自然保護區和海洋特別保護區的管理級別占比

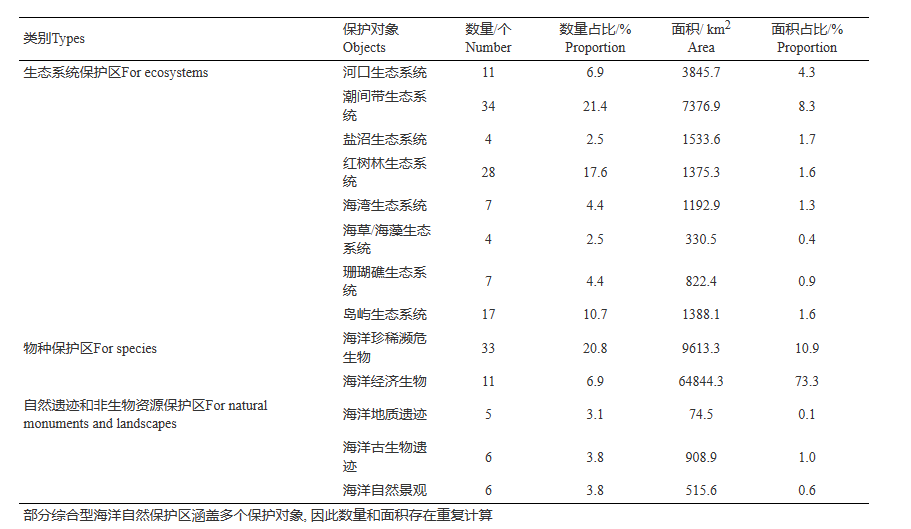

海洋自然保護區根據其主要保護對象可以劃分為生態系統保護區、物種保護區和自然遺跡與非生物資源保護區3個類別(表 2)。其中, 生態系統類型保護區數量最多, 超過所有海洋自然保護區的三分之二, 其次是物種保護區, 占海洋自然保護區總數的三分之一。大多數海洋自然保護區以海洋珍稀瀕危生物, 潮間帶、紅樹林、島嶼生態系統為主要保護對象, 約占海洋自然保護區總數的70%。生態系統類型保護區中, 將鹽沼和海草/海藻生態系統作為主要保護對象的保護區數量最少, 僅占5%。就劃定面積來看, 海洋經濟生物保護區規模最大, 占所有自然保護區面積的73.3%(特別是西南中沙群島水產資源保護區, 面積超過6萬km2), 其次是海洋珍稀瀕危生物保護區, 占所有自然保護區面積的10.9%, 設立的海草/海藻和珊瑚礁生態系統保護區面積非常小, 分別占所有自然保護區面積的0.4%和0.9%。

表 2 不同類型海洋自然保護區數量和面積

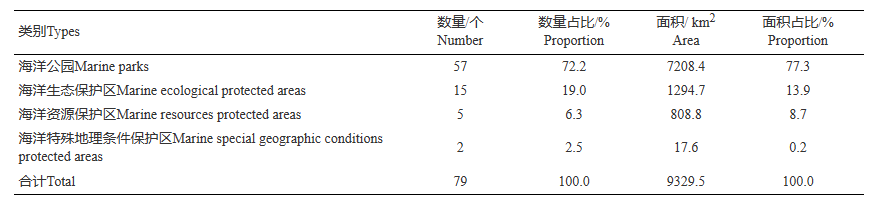

海洋特別保護區根據其地理位置、資源環境狀況、海洋開發利用現狀和社會經濟發展的需要可分為海洋生態保護區、海洋資源保護區、海洋公園、海洋特殊地理條件保護區(表 3)。其中, 海洋公園不僅數量最多(占比72%), 面積也最大(占比77%), 是海洋特別保護區的建設主體;其次是海洋生態保護區, 占海洋特別保護區總數的19%, 面積上占所有海洋特別保護區的14%;而海洋特殊地理條件保護區僅有2例, 且規模較小, 不到已建海洋特別保護區總面積的1%。

表 3 不同類型海洋特別保護區數量和面積

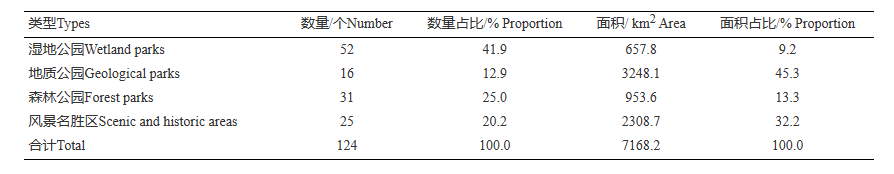

其他類型的涉海保護地包括濕地公園、地質公園、森林公園和風景名勝區(表 4)。其中, 濕地公園的數量最多, 占比達到41.9%, 主要依托紅樹林、河口濕地和濱海灘涂而建, 規模普遍較小, 80%的濕地公園面積小于20 km2, 濕地公園總面積占所有其他類型保護地的9.2%;地質公園和風景名勝區主要保護海岸地貌、濱海景觀, 數量雖然不多(占比分別為12.9%和20.2%), 但建設面積較大, 占所有其他類型保護地總面積的45.3%和32.2%;森林公園一般建于擁有獨特森林景觀的海島, 占所有其他類型保護地總數的25.0%和總面積的13.3%。

表 4 其他類型涉海保護地的數量和面積

2.2 海洋生物多樣性保護狀況

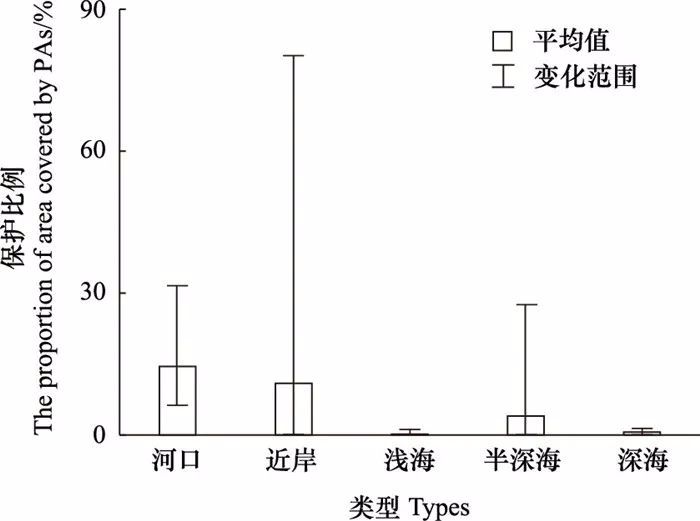

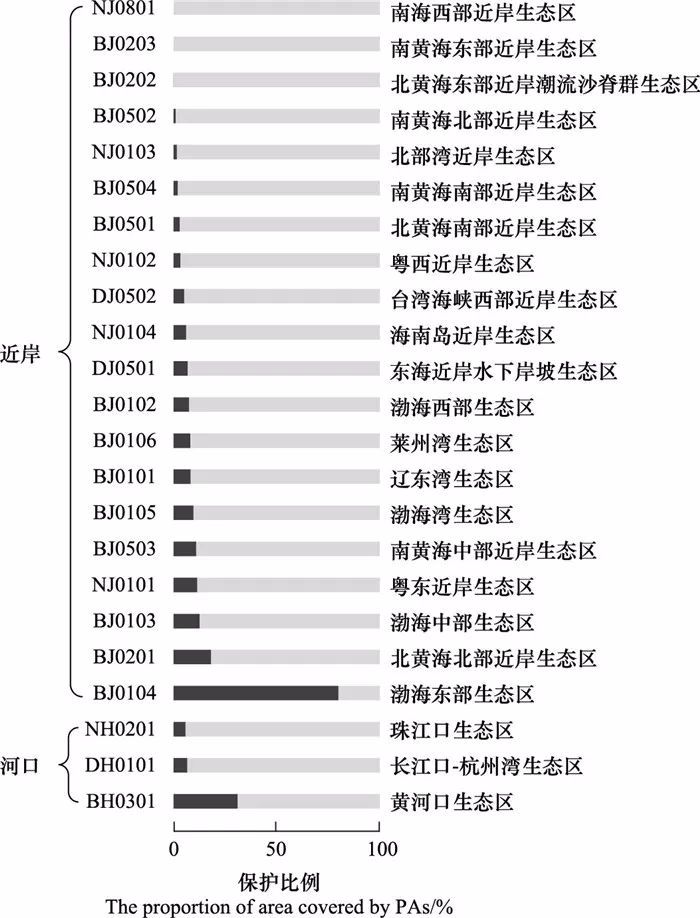

我國的涉海保護地為靠近海岸和沿海的淺水生境提供了相對有力的保護。河口生態區的平均保護比例為14.5%, 其中黃河口生態區的保護比例達到了31%, 珠江口生態區和長江口-杭州灣生態區的保護比例在6%—7%。近岸生態區的平均保護比例為10.9%, 渤海東部生態區約80%的水域納入保護地范圍, 是保護比例最高的一個海洋生態區, 北黃海北部近岸、渤海中部、粵東近岸及南黃海中部近岸生態區的保護比例均超過10%。相比之下, 淺海、半深海、深海生態區幾乎沒有保護地覆蓋, 其中半深海生態區的平均保護比例為3.5%, 主要來自西南中沙群島水產資源保護區對西沙-中沙群島生態區的保護, 其他深層水域的保護比例大部分在1%以下(圖 2, 圖 3)。

圖 2 海洋生態類型的保護比例

圖 3 近岸和河口生態區的保護比例

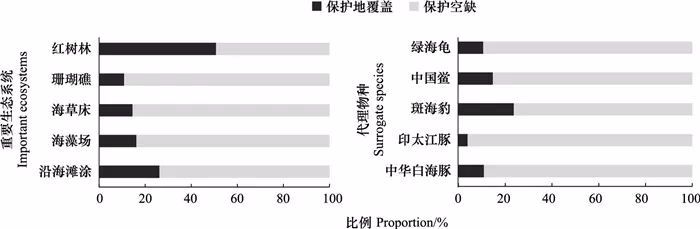

從典型生態系統來看, 紅樹林的保護最受重視, 自然保護地覆蓋了我國沿海一半以上的紅樹林分布區, 沿海灘涂的保護比例約為26%。相比之下, 珊瑚礁、海草床、海藻場的保護力度較弱, 僅有五個保護地將海草床或海藻場列為主要保護對象, 涉海自然保護地覆蓋了海草床或海藻場分布范圍的15%—16%。珊瑚礁的保護比例約為10%, 南海海域擁有較高的珊瑚多樣性, 建有西南中沙群島水產資源保護區, 雖然保護地面積位列第一, 但管理級別不高, 保護效果未知(圖 4)。

圖 4 重要生態系統與代理物種的保護比例和空缺

從代表性珍稀瀕危物種棲息地來看, 斑海豹的保護比例最高(24%), 主要歸功于遼寧和山東沿海建設的兩個大型斑海豹自然保護區(總面積超過7000 km2)。以中華白海豚、印太江豚等珍稀海洋哺乳動物為保護對象的保護地雖然數量較多(15個), 但規模較小, 80%的保護地面積在100 km2以下, 對中華白海豚的保護比例約為11%, 對印太江豚的保護比例不到5%。以海龜為保護對象的保護地僅廣東惠東海龜國家級自然保護區一處, 對海龜產卵場集中的西沙群島尚未采取有效的保護措施, 現有自然保護地覆蓋了海龜重要繁殖、覓食場所的10%。中國鱟代表了棲息于潮間帶和淺海海底的一類生物, 其保護比例在15%。總體而言, 即使對于本研究所選擇的近岸集群活動且備受關注的物種來講, 保護空缺仍在80%以上(圖 4)。

3.討論與建議

本研究統計的涉海自然保護地數量和面積與其他學者發表或官方公布的數據有出入, 一方面是由于部分地方級海洋特別保護區或自然保護區的數據確有缺失, 另一方面各方對涉海自然保護地的涵蓋類型判斷標準不一, 以往統計時通常只包括海洋自然保護區和海洋特別保護區兩類, 最近也有學者將風景名勝區和濕地公園計入其中。單就國家級海洋保護地的數量、面積而言, 本文與趙林林等人統計的結果基本一致。中國近海生物多樣性特征選用了最新的生態系統(分區)/物種的調查或模擬數據, 對于從UNEP-WCMC或IUCN的全球數據集提取的海草床、珊瑚礁及印太江豚等空間分布, 在中國海域存在較大不確定性, 期待推進中國海洋生物多樣性調查與監測, 產出高精度的空間數據。使用自然保護地對生物多樣性特征的覆蓋比例這一簡單指標反映保護現狀, 前提是所有保護地都發揮出應有的保護效果, 但實際情況并非如此, Hu等人使用禁止捕撈、強制執行、設立時間長、大型和孤立五項標準評估了我國海洋保護地的有效性, 發現只有27%的保護地符合上述五個成功標準中的三個。本次評估應視為對海洋生物多樣性保護狀況的樂觀估計, 進一步的評估可綜合考慮涉海保護地的物種、生態和管理屬性。

研究結果顯示, 海洋自然保護區中國家級的保護地比例較低(24%), 而海洋特別保護區中國家級的保護地比例較高(85%), 這可能是由于兩類保護地的管理目標不一致, 海洋自然保護區以自然保護為主, 管理級別越高意味著對人類活動的管控越嚴格, 限制了海洋資源的開發, 而海洋特別保護區(大部分為海洋公園)保護與發展并重, 管理級別越高則獲得的社會關注越多, 更能推動旅游發展或吸引投資, 因此各地方政府傾向于申報高級別的特別保護區。可以預見在自然保護地整合優化過程中, 將有條件的海洋特別保護區轉為自然保護區會存在較大阻力, 尤其是在海洋自然保護區與海洋特別保護區發生重疊時, 出于地方社會經濟發展的考慮, 可能直接將所涉區域劃歸為海洋自然公園, 而忽略原有保護對象及其需求。自然保護地優化調整時應嚴格按照科學評估和論證結果確定最佳的保護類型, 根據海洋環境和保護對象的特殊性制定管理辦法。

已建涉海保護地在海洋生態區的分布極不均衡, 集中在近岸淺水生境, 淺海到大陸架以外的深海區域受到的保護極少, 其中包括臺灣海峽中部、南海北部淺海河口三角洲等對生物多樣性保護和漁業可持續發展較重要的海域[29—31], 再一次驗證了Bohorquez等人的結論。我國海洋類自然保護地的代表性較差, 主要原因是地方受到海域管轄權限制, 涉海保護地多分布于沿岸不超過12海里的區域[26]。保護地的選址和規模難以滿足大型海洋動物的保護需求, 除了本研究涉及的斑海豹、中華白海豚、印太江豚等物種, 另外有學者分析了中國沿海大型動物(包括哺乳類、鳥類、爬行類、頭足類和魚類)的多樣性, 發現它們最重要的棲息地只有不到10%受到保護[33]。與此同時, 海岸帶重要生態系統的保護狀況也不容樂觀, 其分布范圍往往與近海人類活動頻繁的區域重合, 過去保護地的設定多采用自下而上的方法, 這些區域常被忽略, 海洋生物及生態系統調查不足也導致了保護地與生態重要/脆弱地區之間的不匹配[34]。

“昆蒙框架”確立了到2030年保護至少30%的海洋和沿海地區等系列目標, 通過具有生態代表性、聯系緊密和公平管理的保護地體系和其他有效的區域保護措施(OECMs), 使對生物多樣性及生態系統服務功能非常重要的海域得到有效保護和管理。我國是全球海洋生物多樣性最為豐富的國家之一,作為《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(COP15)主席國, 也促成了這一框架的通過[7], 更應該積極推進海洋生物多樣性保護, 履行國際公約責任。從目前的進展來看, 我國自然保護地對海洋“3030”目標的貢獻偏低, 生態代表性較差, 而國家公園體系建設提供了一個契機。根據2022年發布的《國家公園空間布局方案》, 五個海洋國家公園已列入布局計劃, 有望突破行政區域限制, 將距離海岸較遠的重要海域納入保護。當前首要任務是全面開展海洋生物多樣性調查, 針對海岸帶重要生態系統進行周期性、趨勢性調查監測, 摸清冷泉、熱液、上升流等海洋特殊生態系統分布模式, 加強海洋珍稀瀕危物種保護生物學研究, 包括種群數量、種群結構和居留狀況, 建設開放共享的海洋生物多樣性數據集成平臺;同時由管理部門牽頭自上而下進行系統的保護規劃, 結合漁業資源保護區、海洋生態保護紅線等其他有效的就地保護措施, 對人類活動進行合理有效地管控, 擴大受保護區域的空間范圍, 尤其要關注珊瑚礁、海草床、海藻場等保護空缺較大的特殊生境, 擴大針對斑海豹、海龜等珍稀瀕危洄游類型物種核心棲息地的保護地規模, 探索深遠海區域恰當的保護形式。

參考文獻:略

來源:國家公園(中英文)

作者:江南 徐衛華 劉增力

微信號:cwcawx

中國野生動物保護協會

投稿信箱:cwcaweixin@sina.com

斑海豹(張國慶/攝)

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn