辰山植物園研究發現:中新世以來降水增加驅動華東亞熱帶常綠闊葉林的演化

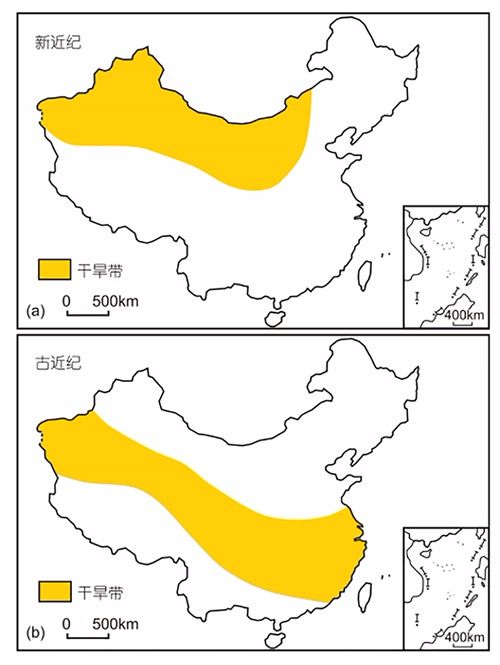

亞熱帶常綠闊葉林是東亞季風區最重要的植被類型,在中國覆蓋了北緯23°-33°,東經98°-123°的廣大地區,包括喜馬拉雅山南坡,橫斷山區和華東地區,也占據了日本南部北緯26.5°-37.5°的區域。然而,古植物和巖礦學證據表明,在古近紀(66-23百萬年前),受行星風系影響中國大陸自西向東有一條寬闊的干旱帶,幾乎覆蓋華東地區(圖1)。當前,華東地區亞熱帶常綠闊葉林的演化歷史受到了許多關注,但其演化格局仍不清晰,主要驅動因子也缺乏直接的證據。

圖1 古近紀及新近紀中國干旱帶的分布(引自郭正堂2017)

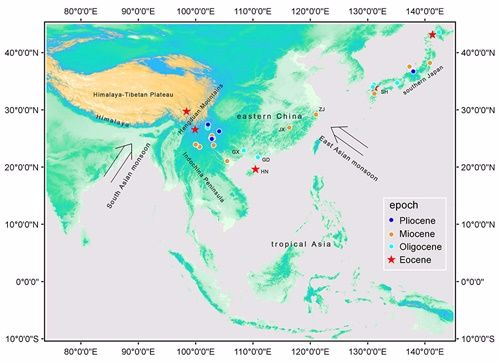

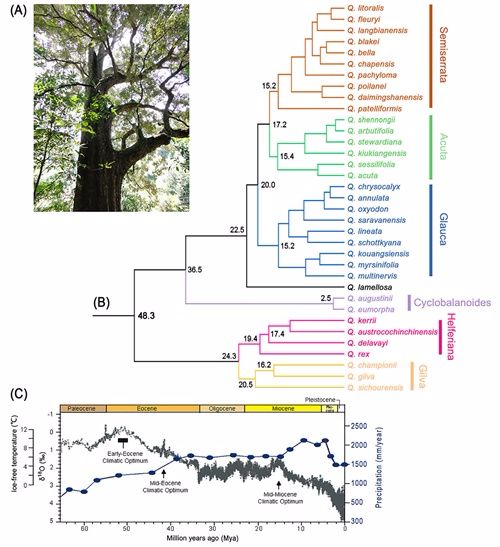

櫟屬青岡櫟組是東亞常綠闊葉林的優勢類群之一,最早的化石約有48百萬年的歷史(圖2),起源時間早于華東地區的亞熱帶常綠闊葉林。我們對已發表的青岡櫟組35個物種的譜系進行了重新定年(圖3),結合各物種的分布信息和氣候數據,比較了青岡櫟組7個支系在地理分布和氣候適應性上的差異,重建了青岡櫟組氣候適應性的演化歷史。

圖2 東亞地區青岡櫟組的化石記錄

圖3 以溫度和降水變化趨勢為背景的青岡櫟組譜系(A赤皮青岡;B青岡櫟組的譜系,根據Deng等2018修改;C古新世以來溫度和降水的變化)

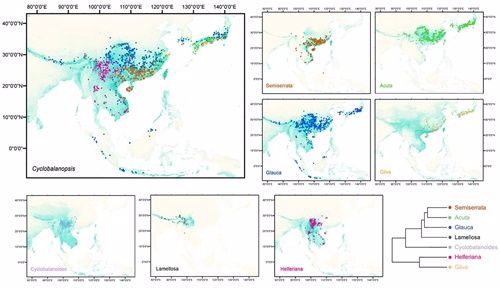

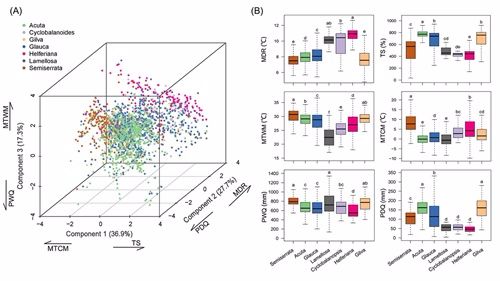

青岡櫟組各支系的地理分布(圖4)及其氣候適應性(圖5)顯示:較早分化的Cyclobalanoides、Lamellosa和Helferiana支系主要分布于西南高海拔地區,適應溫度日較差大而季節性弱、旱季降水少的氣候;而Semiserrata, Acuta, Glauca和Gilva 支系廣泛分布于東部低海拔地區,適應溫度日較差小而季節性強、干季降水較多的氣候。

圖4 青岡櫟組及其7個支系的地理分布(數據點為實際分布,藍色背景示潛在分布)

圖5 青岡櫟組各支系氣候適應性比較(A主成分分析,B多重比較)

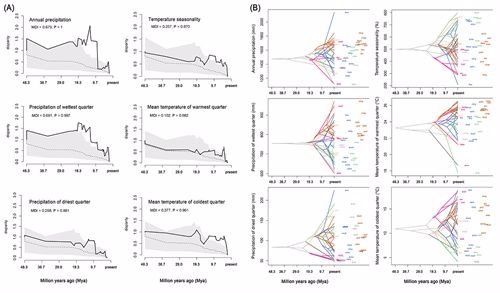

青岡櫟組氣候適應性差異隨時間的變化顯示:自19百萬年前以來,與夏季降水相關的多個因子(最熱季降水量、最濕季降水量、年降水量、最濕月降水量)在青岡櫟祖先節點間的差異顯著高于布朗運動模型的預測,提示這一時期發生了與夏季降水相關的強烈適應輻射。重建的氣候生態位演化過程表明:自19百萬年前以來,中國東部的青岡櫟支系發生了與亞熱帶季風氣候相適應的顯著的氣候生態位分化。

圖6 青岡櫟組氣候適應性差異隨時間的變化(A)和重建的氣候適應性演化歷史(B)

結合已發表的文獻,我們認為:自中新世早期以來,東亞季風增強帶來豐沛的降水使中國東部由干旱地區逐漸轉變為適宜常綠木本植物生存的濕潤地區,青岡櫟組以及亞熱帶常綠闊葉林的多個重要組分都在這一時期發生了輻射演化,共同促進了中國東部常綠闊葉林的興起和擴張。

該研究以“Enhanced precipitation has driven the evolution of subtropical evergreen broad‐leaved forests in eastern China since the early Miocene: Evidence from ring‐cupped oaks”為題,于2023年10月15日在線發表于Journal of Systematics and Evolution期刊(影響因子3.7,中科院1區)。論文鏈接:https://doi.org/10.1111/jse.13022上海辰山植物園副研究員金冬梅與聯合培養研究生袁泉為共同第一作者;金冬梅和宋以剛副研究員為共同通訊作者,上海師范大學戴錫玲副教授和瑞士Fribourg大學Gregor Kozlowski教授為共同作者。該研究得到國家自然科學基金(31901217)和上海市綠化和市容管理局科研專項(G192422)的支持。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn