萬物之靈?我們是如何看待自身與自然的?

保護科學(xué)是一門任務(wù)驅(qū)動性的學(xué)科,它也因此受制于大環(huán)境下潮流趨勢的變化與周期性。盡管許多基本的保護科學(xué)原則、自然保護組織以及具有全球影響力的倡議數(shù)十年來幾乎都沒有改變,保護科學(xué)的理論框架和目的已然發(fā)生了變化。這些變化主要與如何看待人和自然之間的關(guān)系有關(guān),并且對保護工作的科學(xué)基礎(chǔ)產(chǎn)生了影響。以下小象君編譯了一篇G.M. Mace等人2014年發(fā)表在Science上的一篇評論。

我們與自然之間究竟是怎么樣的關(guān)系呢?這個問題涉及了保護的目的和本質(zhì)。圖源網(wǎng)絡(luò)

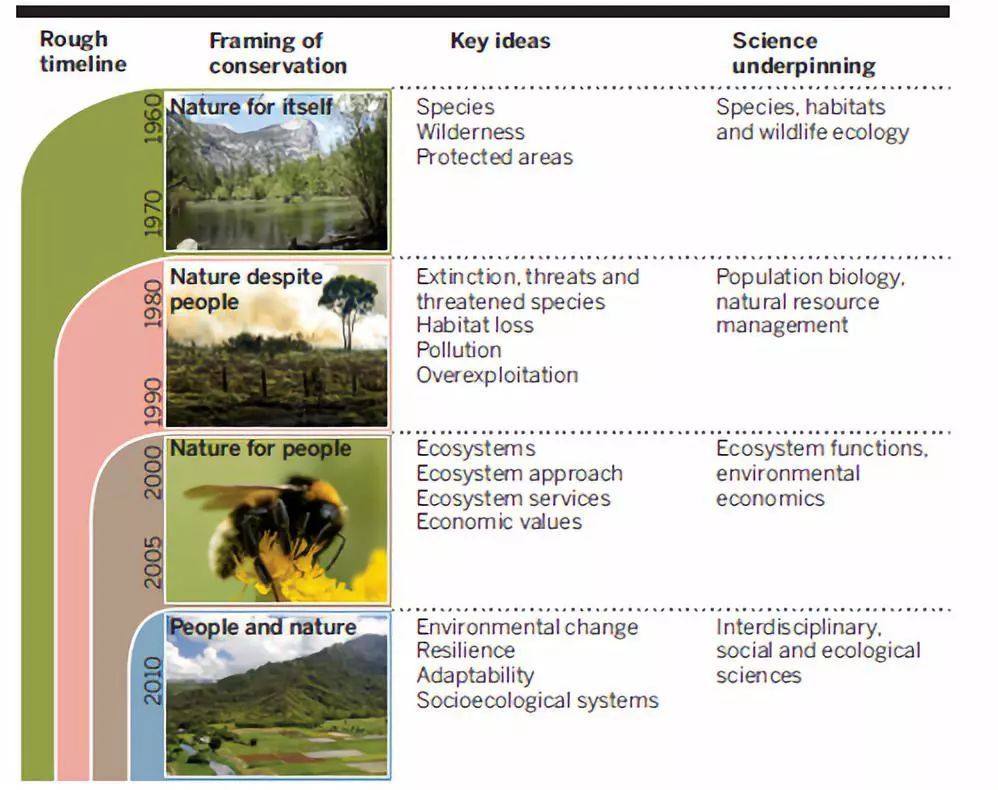

從過去到現(xiàn)在,現(xiàn)代保護科學(xué)理論框架有過四個主要階段(見下圖)。上世紀六十年代以前的保護思想主要是“nature for itself(自然為本)”:這一思想以野生動物生態(tài)學(xué)、博物學(xué)和理論生態(tài)學(xué)作為科學(xué)基礎(chǔ),更青睞未受到人類干擾的荒野和完整自然棲息地。這個思想的重點在于物種保護和保護區(qū)管理,其存在貫穿整個二十世紀六十年代,直到今天也仍然是當今許多人的主要意識形態(tài)。

在過去的50年中,保護科學(xué)的主流觀點發(fā)生了數(shù)次變化,例如保護重點從物種轉(zhuǎn)移到了生態(tài)系統(tǒng)。隨著嶄新理論框架的接連出現(xiàn),也沒有任何舊框架被放棄,因此今天的保護科學(xué)界仍在使用不同的框架。

到了七十年代和八十年代,人類活動對自然的影響快速增加,人類也隨之意識到自然環(huán)境被破壞、過度開發(fā)和物種入侵所造成的糟糕后果,從而催生了“nature despite people(人類干涉下的自然)”這一保護思想。這個觀點重點關(guān)注人類對物種及其棲息地的威脅,以及能夠逆轉(zhuǎn)或減少這些威脅的策略。最小存活種群,可持續(xù)利用,以及基于社區(qū)的管理模式,與這些概念相聯(lián)系的觀點以及激烈辯論便始于這一階段,并且一直存在至今。

在九十年代后期,充足的證據(jù)表明,自然環(huán)境受到的壓力持久且無處不在,而人們?yōu)楸Wo自然做出的努力卻沒得到想要的結(jié)果;物種滅絕的速度和生物多樣性受到的壓力都在不斷增加。人們也逐漸意識到,自然界為人類提供的不可替代的“商品”和“服務(wù)”一直以來都被忽視了。隨著對自然環(huán)境管理不善的后果不斷累積,我們也越來越清楚地認識到更加認真地對待自然資源所能帶來的潛在收益。保護科學(xué)的關(guān)注點從物種轉(zhuǎn)向生態(tài)系統(tǒng),將其作為自然管理的重心;管理的目標則是使得這些生態(tài)系統(tǒng)的“商品”和“服務(wù)”能為人類提供可持續(xù)的利益——“nature for people(自然造福人類)”。

千年生態(tài)評估是多個國際組織開展的國際合作項目,首次對全球生態(tài)系統(tǒng)進行的多層次綜合評估,其目的是評估世界生態(tài)系統(tǒng)、植物和動物面臨的威脅。

千年生態(tài)評估(Millennium Ecosystem Assessment)的工作是人們開始廣泛接納并采用這種保護科學(xué)觀點的關(guān)鍵驅(qū)動力。盡管受到激烈而持久的批評和誹謗,許多想法仍然很快便被自然保護實踐和環(huán)境相關(guān)政策所采納。人們越來越普遍地認為人是生態(tài)系統(tǒng)的一部分。而將人與自然視為兩個獨立單元的觀念雖然還未消逝,也已經(jīng)大大減少了。

將重點放在人類從自然中獲得的利益的觀念確實相當有影響力。但是,近年來,人類的關(guān)注點也漸漸從傾向于過度功利主義的方向——管理自然以最大化人類生存的整體價值——轉(zhuǎn)移到了一種對人與自然之間雙向動態(tài)關(guān)系有更加細微認知的角度。這種“people and nature(人與自然)”的思想強調(diào)了不同的文化結(jié)構(gòu),以及致力于發(fā)展人類與自然間彈性可持續(xù)相互作用的組織的重要性。這種觀念的作用涵蓋了地方以及全球尺度,并且在資源經(jīng)濟學(xué)、社會科學(xué)和理論生態(tài)學(xué)方面具有深厚的知識基礎(chǔ)。

得益于藏傳佛教信仰保護,青藏高原大部分物種受到的干擾比生活在其他地區(qū)的親戚要小。但即使如此,它們也依然因盜獵和棲息地破壞的威脅而身處險境,圖為藏羚羊,圖源網(wǎng)絡(luò)。

上述保護科學(xué)中關(guān)注重點的轉(zhuǎn)移是在相對較短的時間內(nèi)發(fā)生的,這導(dǎo)致當今保護工作的基礎(chǔ)觀點和動機的多元化。當前的保護科學(xué)和實踐包括所有上述四個理論框架,有時可以相互支持、互相應(yīng)用,但是越來越多的潛在意識形態(tài)差異也會導(dǎo)致現(xiàn)實中的摩擦和緊張。例如,北美洲的自然保護 NGO “The Nature Conservancy”最近從注重保護本身轉(zhuǎn)向了利用保護成果來吸引企業(yè)為了利益進行投資;這一舉動引起了學(xué)術(shù)界中一些持強烈分歧觀點的激烈辯論。

在所有保護方式中,大概找不到比戰(zhàn)利品狩獵(trophy hunting)更具爭議的保護方式了,直到今天,人們?nèi)匀辉跒槠浜侠硇砸约按嬖谝饬x爭論不休。圖源網(wǎng)絡(luò)

多重理論框架對保護科學(xué)本身也有影響,因為科學(xué)工具和技術(shù)的發(fā)展并不總是與理論概念和目標保持同步。這反映在許多情況中,比如接下來將要展開討論的:衡量保護工作成功的程度、設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)管理項目以及為自然賦予經(jīng)濟價值。

在“nature for itself”的框架下,可以根據(jù)已經(jīng)建立的完善指標來衡量保護工作的成果,例如《IUCN 瀕危物種紅色名錄》中所列物種數(shù)量的變化,以及保護區(qū)域覆蓋面積所占的比例。在“nature despite people”中,這些衡量標準可以依據(jù)威脅類型,以及物種受威脅狀況來區(qū)分。但是基于生態(tài)系統(tǒng)的框架——“nature for people”和“people and nature”——需要能夠?qū)⒆匀慌c人類生存聯(lián)系在一起的衡量指標,此外,這些指標還需要明確定義人類需要的和獲得的利益。這些衡量標準與基于物種和保護區(qū)的指標非常不同。

盡管總是自詡為萬物之首,人類也只不過是生命進化的一個小分支而已。圖源網(wǎng)絡(luò)

在把自然與人類放到一起考慮時,衡量保護工作成果的實際上非常地困難。例如,人們普遍認為,保護盡可能多數(shù)量的野生物種和完整的棲息地意味著能最大限度地提高這些地區(qū)為人類提供的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù);然而,盡管大多數(shù)生態(tài)系統(tǒng)的功能的確會隨著生態(tài)和物種多樣性的提升而得到增強,但為了給不斷增長的人口提供充足的食物和清潔的水源,需要將完好無損的荒野轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)用地,也需要將河流和濕地改造成運河,甚至排干它們,因此生態(tài)和物種多樣性最終會減少。自然對人類生存作出貢獻的方式相當復(fù)雜,即使是出于最友善的意圖,把自然資源商品化也會對保護工作產(chǎn)生無意識的損害。

“People and nature”的理論框架否認了“nature for people”思想中持有的線性關(guān)系特性,而是設(shè)想了一個難以概念化的、更為多層和多維的關(guān)系,這也意味保護的成果更難被衡量。為保護尋找普適性衡量指標的行動也因此會導(dǎo)致標準過剩。聯(lián)合國生物多樣性公約(UN Convention on Biological Diversity)中的戰(zhàn)略計劃包括了20個目標和約100項指標,其中包括確定生物多樣性減少的根本原因、減輕對生物多樣性的直接壓力、促進可持續(xù)發(fā)展利用、保護生態(tài)系統(tǒng)、促進物種和遺傳基因多樣性,以及增加保護工作為所有人帶來的利益。考慮到這些指標背后的復(fù)雜過程和相互作用,一些自相矛盾的信息將無法避免,并且很難找到可以用來指導(dǎo)政策制定的明確標準。

位于斯里蘭卡Sinharaja的熱帶雨林。近幾十年來,隨著人類活動對自然影響的不斷增加,人們對人與自然之間關(guān)系的看法也發(fā)生了變化。

不同的保護理論框架也影響著生態(tài)系統(tǒng)的管理。在“people and nature”的觀點中,保護科學(xué)的關(guān)注已經(jīng)完全從物種和保護區(qū)轉(zhuǎn)移到了人與自然共存的環(huán)境中,在這樣的環(huán)境中,自然所提供的形式、功能、適應(yīng)性和恢復(fù)能力的價值最受認可。然而,與處在生態(tài)學(xué)語境中不同,這些術(shù)語在人類社會中有著其他含義。在人類社會中,簡單的行為改變或科技創(chuàng)新可以增強適應(yīng)性和恢復(fù)能力,但是對于物種、生態(tài)群落和生態(tài)系統(tǒng)而言,適應(yīng)性和適應(yīng)力是從生物物理過程中產(chǎn)生的;而生物物理過程要求在特定空間和時間范圍內(nèi)有適當?shù)囊兀@決定了這個程序可能不適合人為管控。比如說,扭轉(zhuǎn)古老森林的長期衰退或者恢復(fù)整個海洋食物鏈體系可能要花費幾個世紀,這遠遠超出了環(huán)境政策的正常時間尺度。在這些自然的系統(tǒng)中,一旦缺失了什么,通常需要一些非常復(fù)雜的過程才能恢復(fù),而這些過程常常還沒有被人類完全理解,也因此需要我們付出長期的努力來恢復(fù)它們。

多重保護理論框架的第三個影響涉及價值評估這一過程。大多數(shù)環(huán)境決策是基于考慮成本和收益的經(jīng)濟論據(jù)做出的,而且通常考慮的是金錢上的價值。由于沒有良好的標準,或者由于“people and nature”理論的鮮明性質(zhì)而原則上不考慮價值化自然,環(huán)境保護主義者可能會使自然本身被排除在環(huán)境決策之外。如果自然提供給人類的利益沒有被賦予價值,自然也將被認為是沒有價值的,當今自然環(huán)境被破壞和惡化的趨勢就會繼續(xù)。

達爾文進行其著名的博物學(xué)考察時所乘坐的帆船,小獵犬號(Beagle),那時的人們還在依靠采集和狩獵來獲得可以用于研究的標本。圖源:Wikipedia

保護理論框架之間的差異并不像它們看起來那么突出。盡管“people and nature”非常關(guān)注人類,但實際上它可能與“nature for itself”非常相似。這兩種理論框架都可以包含人類對自己居住并留給后代的自然環(huán)境的希望和需求。“people and nature”具有更廣泛的關(guān)注點,因此對人類社會對自然的其他需求有著吸引力,與政策的聯(lián)系也更好。然而,“people and nature”的任何實踐運用都可能面臨一種風(fēng)險:即缺乏分析性的基礎(chǔ)。正是這種基礎(chǔ)使得先前的框架具有傳播能力與可衡量性。

希望在未來的幾十年中,“people and nature”的許多重要特性將繼續(xù)成為保護工作關(guān)注的重心。通過保持連貫的、包容的工作重點以及不斷發(fā)展相關(guān)科學(xué),可以確保人與自然美好未來的實踐工具和決策也應(yīng)當會漸漸出現(xiàn)在我們的視野中。

REFERENCES:

1. M. E. Soulé, Bioscience 35, 727 (1985).

2. K. H. Redford et al., Conserv. Biol. 27, 437 (2013).

3. W. M. Adams, Against Extinction: The Story of Conservation (Earthscan, London, 2004).

4. J. Hutton et al., Forum Dev. Stud. 32, 341 (2005).

5. S. L. Pimm, G. J. Russell, J. L. Gittleman, T. M. Brooks, Science 269, 347 (1995).

6. G. C. Daily, Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems (Island, Washington, DC, 1997).

7. R. Costanza et al., Nature 387, 253 (1997).

8. A. Balmford et al., Science 297, 950 (2002).

9. R. K. Turner, G. C. Daily, Environ. Resour. Econ. 39, 25 (2008).

10. Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis (World Resources Institute, Washington, DC, 2005).

11. K. H. Redford, W. M. Adams, Conserv. Biol. 23, 785 (2009).

12. S. R. Carpenter et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106, 1305 (2009).

13. E. Ostrom, Science 325, 419 (2009).

14. M. Soule, Conserv. Biol. 28, 637 (2014).

15. S. H. M. Butchart et al., Science 328, 1164 (2010).

16. B. Fisher et al., Ecol. Appl. 18, 2050 (2008).

17. B. J. Cardinale et al., Nature 486, 59 (2012).

18. G. M. Mace et al., Trends Ecol. Evol. 27, 19 (2012).

19. UN Convention on Biological Diversity: Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 (Montreal, 2010).

20. D. J. McCauley, Nature 443, 27 (2006).

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn