我國兩棲動物的瀕危現狀與保護

自古以來,兩棲動物就是人類文化的一部分。在中國神話傳說中,嫦娥偷食了丈夫的仙藥,飛到月宮變成了蟾蜍,故月宮又被稱作蟾宮。科舉時代,人們用“蟾宮折桂”來比喻考取進士。道教中還有三足金蟾的典故,傳說它能口吐金錢,是旺財之物,到今天,仍常能在許多地方見到金蟾擺件。在西方文化里,火蠑螈被看作是誕生于火的神秘物種。法蘭西國王弗朗索瓦一世甚至選用了一種火蠑螈作為他的強大象征。但在現實生活中,兩棲動物遠沒有傳說中那般強大,與之相反,它們幾乎是脊椎動物中最脆弱的類群。

1.兩棲動物主要類群

兩棲動物系統發育樹

(引自Current Biology,2016)

根據最新數據顯示,全世界現有兩棲動物約8282多種,分為三大類群:蚓螈目(Gymnophiona)、有尾目(Caudata )、無尾目(Anura),系統發育關系如圖1所示。蚓螈目全世界有214種,它們的體型與蚯蚓相似,不具有附肢;有尾目767種,成體終身具尾,包括各種蠑螈、鯢類等;無尾目成體絕不具尾,包括各種蛙、蟾等,數量最多,有7301種,約占兩棲動物總數的88%。而我國雖然地域遼闊、景觀多樣,擁有眾多不同的生態系統,分布的兩棲動物占全球兩棲動物種類的6.7%,其中無尾目468種,有尾目83種,蚓螈目僅1種,即版納魚螈。

蚓螈目:版納魚螈Ichthyophis bannanicus

(攝影:蔡波)

有尾目:滇南疣螈Tylototriton yangi

(攝影:陳川)

無尾目:綠臭蛙Odorrana margaretae

(攝影:黃燕)

2.我國兩棲動物的瀕危狀況

兩棲動物是非常古老的動物類群,在地球數次大滅絕事件中幸存下來,并向各種不同生態系統縱深分布。但由于兩棲動物獨特的生理特征以及生活史,對環境的依賴性更強,因此常被稱作環境變化的敏感指示類群。1989年,在首屆世界兩棲爬行動物學大會上,生物學家們注意到了兩棲動物在全球范圍內的快速減少,且比脊椎動物中的其它類群都面臨更大的滅絕風險。2004年,對全球兩棲動物瀕危狀況的首次評估結果顯示,全球兩棲動物受威脅(被評估為易危、瀕危、極危)比例為32.5%。兩棲動物的迅速減少也被認為是第六次生物大滅絕的重要證據。

2016年,我國學者對我國當時已知的408種兩棲動物的瀕危狀況進行了評估, 發現中國兩棲動物有1種滅絕(滇池蠑螈Hypselotritonwolterstorff),1種區域滅絕(琉球棘螈Echinotriton andersoni,在臺灣地區滅絕,但在琉球群島的沖繩、阿美等島嶼仍存在),受威脅的兩棲動物共計176種, 占評估物種總數的43.1%,遠高于全球兩棲動物的受威脅比例。更值得關注的是,272種中國特有兩棲動物中,有48.9%屬于受威脅物種,明顯高于我國兩棲動物的總體受威脅水平。

3.兩棲動物的致危因素

導致兩棲動物減少的因素主要包括:棲息地退化或喪失、過度利用、疾病、污染、氣候變化、生物入侵等。

棲息地退化或喪失

棲息地退化或喪失可能是目前和未來兩棲動物數量減少和物種滅絕的最嚴重原因。如森林被砍伐,濕地被排干,然后改建成住房或農田等時,其原有的生物功能完全喪失,生境破壞最為明顯。除此之外,棲息地的改變或者退化也會對生態系統產生不利影響。而這些變化可能造成棲息地的破碎化,導致剩余的種群被隔離,隨著時間的推移,導致遺傳多樣性的喪失,從而影響種群對環境變化的適應能力等。

在我國學者2016年的評估中,發現共有312種受到棲息地退化或喪失的影響, 占評估物種總數的76.5%。其中城市化、土地利用方式改變以及道路管網建設、水電工程建設等是導致棲息地退化的主要因素。有學者基于人類對土地利用的預期變化,評估了適宜棲息地的減少范圍以及兩棲動物、鳥類、哺乳類的滅絕風險,預測在2015-2070年間,人類土地利用對兩棲動物的影響最大,適宜棲息地將減少8.4%,有886種兩棲動物的滅絕風險將增加。

過度利用

在世界各地,人們利用兩棲動物的目的多種多樣,包括食物、醫藥、寵物等。研究發現,我國27.5%的兩棲動物受到過度利用的影響, 導致48種受威脅。大鯢是世界上現存最大的兩棲動物,而將這種動物作為食物所帶來的過度消耗,已經在極短的時間內對其野外數量產生了災難性影響。許多地方的人們都喜歡捕捉食用野生蛙類,黑斑蛙、棘胸蛙、隆肛蛙等都常被當地人捕捉作為“風味食品”。

某地查獲的非法捕捉的中華大蟾蜍,

部分個體正在產卵

此外,某些兩棲動物被認為具有滋補或其它藥用價值。傳統上被當作藥材銷售的兩棲動物或兩棲動物制品包括羌活魚(山溪鯢的干制品或活體)、哈士蟆油(東北林蛙的輸卵管干制品)、蟾酥(蟾蜍科動物中華大蟾蜍或黑眶蟾蜍的耳后腺和皮膚腺體的干燥分泌物)等。由于從野外捕捉的成本遠低于人工養殖成本,非法從野外捕捉兩棲動物屢見不鮮。2019年四川某地森林警察大隊執法時從一村民家中查獲了超過5000只野生中華大蟾蜍。

近年來兩棲動物非法寵物交易更為頻繁,人們以高價購買稀有和色彩鮮艷的兩棲動物物種,如我國的滇南疣螈以及國外的箭毒蛙等。由此帶來的野生動物資源破壞以及其它潛在威脅,也越來越受到關注。

生物入侵

中國是受生物入侵影響最嚴重的國家之一。截至2016年底,我國已鑒定出至少610種外來入侵物種(AIS),其中50種入選世界100種最嚴重入侵物種(IUCN)名單。其中,牛蛙是進入我國最早、分布最廣、危害最大的外來兩棲動物。

牛蛙原產于北美,現已在全世界超過50個國家和地區分布。牛蛙作為食用蛙類引入我國,但牛蛙運動能力很強,在運輸、養殖過程中,非常容易成為 “漏網之蛙”,逃逸到野外在當地的自然環境中繁殖、擴散。牛蛙體型大,食性研究證明其成體和幼體均可以吞食當地小型蛙類的成體和蝌蚪,可能改變當地兩棲動物區系。如在云南,牛蛙是導致滇池蠑螈滅絕和瀘沽湖地區四川棘蛙等本地物種種群數量減少的主要原因。而不科學的“放生”,更是將大批量的牛蛙放生到了野外,造成極大的生態影響。由于放生,2014年,在平均海拔3645米的西藏拉薩拉魯濕地也發現了牛蛙種群。

正在變態的牛蛙蝌蚪

(攝影:喻建平)

污染

越來越多的證據表明,化學污染物,如農藥、重金屬、化肥等,在某種程度上導致了兩棲類動物數量的減少。除了直接致死作用外,污染物對兩棲動物的亞致死影響包括阻礙生長、發育和行為異常等。

我國是世界上使用化肥最多的國家,其中使用最多的是氮肥。人為來源的氮污染通過與氮肥相關的農業徑流或滲漏、工業廢水和人類廢物進入水體。水體中的氮污染,如NO2-,直接影響蛙胚的發育與生存,造成蝌蚪變態前大量死亡。以硫酸鉀型復合肥溶液侵染花背蟾蜍(Bufo raddei )受精卵直至完全變態發育,發現具有明顯的遺傳毒性和誘導細胞凋亡的可能,并且對其性腺發育有著明顯的延后和誘導雌性化的作用。此外,研究發現,重金屬污染地區的花背蟾蜍其繁殖年齡和生殖投資已經發生變化,而這種重金屬污染引起的變化可能最終改變兩棲動物種群的結構穩定性。

疾病

在過去30年,蛙壺菌(Batrachochytriumdendrobatidis,Bd)已導致超過200種兩棲動物種群迅速下降甚至物種滅絕,如金蟾(Incilius periglenes)、巴拿馬樹蛙(Ecnomiohyla rabborum)等。

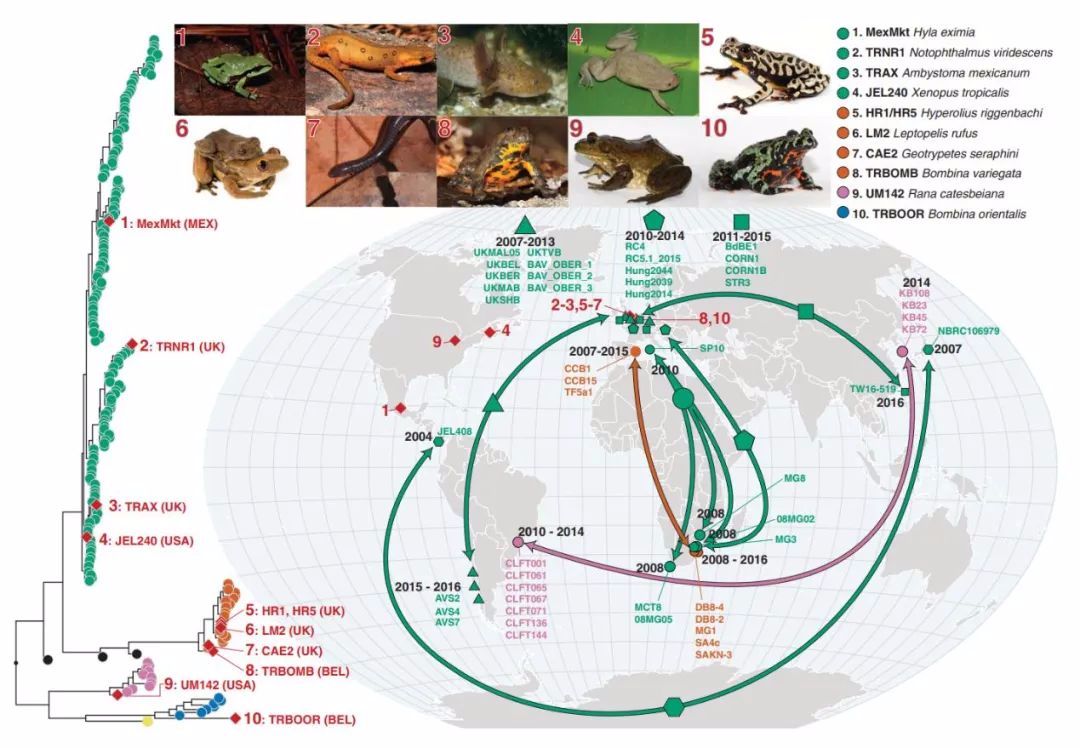

為了確定蛙壺菌起源時間和起源地的問題,研究者們分離了來自亞洲、歐洲、北美、南美、非洲和澳大利亞的蛙壺菌,獲得177種菌株的基因組。通過對這個大型數據庫的分析,研究者們發現了東亞地區是全球蛙壺菌多樣性的中心區域。同時推測出蛙壺菌全球株系起源擴散的時間為50年前-120年前,而這與洲際貿易在全球快速擴張的時間一致。在被作為寵物出售的東方鈴蟾(Bombina orientalis)中發現了亞洲蛙壺菌菌株,進一步證實了這一觀點。也就是說,兩棲動物相關國際貿易是直接導致了蛙壺菌在世界范圍內傳播的主要原因。

從國際貿易中受感染的兩棲動物上分離的蛙壺菌基因型及對應的地理位置

(引自Science,2018)

這一研究結果也可以解釋為什么Bd在亞洲很少引起大規模的蛙群死亡,而在其它地方又如此厲害。一個可能的解釋就是作為Bd的起源中心,這類病原和兩棲類宿主具有更多的協同進化史,就像軍備競賽。可是Bd到了到了一個新的地方,當地的宿主蛙類還缺乏應對的防御措施,因此造成了大規模的兩棲動物種群迅速下降甚至物種滅絕。

4.保護建議

(1)加強棲息地保護,尤其要注意加強對天然水面、小型濕地等兩棲動物繁殖微生境的保護,避免破壞,已經造成破壞的,應加強修復。對于沒有分布在現有保護區或生境已遭到嚴重破壞的極小種群如鎮海棘螈等物種,開展緊急的遷地保護工作。

(2)加強可持續采集管理和動物棲息地的野外巡護,加大執法力度,禁止對瀕危兩棲動物的非法捕捉與利用,從動物來源上確保市場上交易的兩棲動物來源于人工繁殖種群而不是野生種群。

(3)在生活區和農耕區要加強農藥、化肥等的安全、科學使用管理,減少污染對兩棲動物生存的影響。同時在修建農業設施如溝渠時,盡量減少對兩棲動物繁殖的影響。

(4)加強科學研究,對兩棲動物繁殖生態、瀕危機制等進行深入研究,為科學決策提供依據;建立國家級兩棲動物定點監測網絡,對兩棲動物種群動態及致危因素進行長期監測。

(5)加強公眾教育,提高民眾動物保護意識。正確看待野生動物在自然中的作用,認識、了解、關心野生動物。要加強兩棲動物保護宣傳,為兩棲動物的保護創造良好的氛圍。

來源:

原創

微信號:cwcawx

中國野生動物保護協會

投稿信箱:cwcaweixin@sina.com

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn