重返疫區:那些“孤獨”的中國留學生

柏云帆在荷蘭轉機時的自拍

在歐美第二波疫情肆虐的時候,我們和幾位中國留學生聊了聊他們的近況。他們當中有的人已經大半年沒有回國,有的是剛剛踏上異國的求學之路,最近他們總會被問起同一個問題:在這個時候,為什么一定要到國外讀書?

對于這些留學生來說,答案其實再簡單不過:那里有他們向往多年的學校專業,為了一紙offer已經付出了太多努力,那是他們早已規劃好的人生路徑。想到這些,他們心里的天平自然滑向了夢想的一端。

但在這個特殊時期,除去堅定的選擇,留學生們要面對的還有很多。東西方截然不同的防疫措施和理念,讓有的人產生了“個體對抗整個社會”的感覺;來自國內親人成倍增加的惦念,有時卻莫名成了心理的負擔;還有社交媒體上,看著那些來自國內的嘲諷甚至指責,他們的心里泛起了一些沮喪。

在采訪中,幾乎每個留學生都跟我們提到了“孤獨”這個詞,這份孤獨不止來自于跨越幾個時區的物理距離,也來自于身處疫區留學生們的內心。

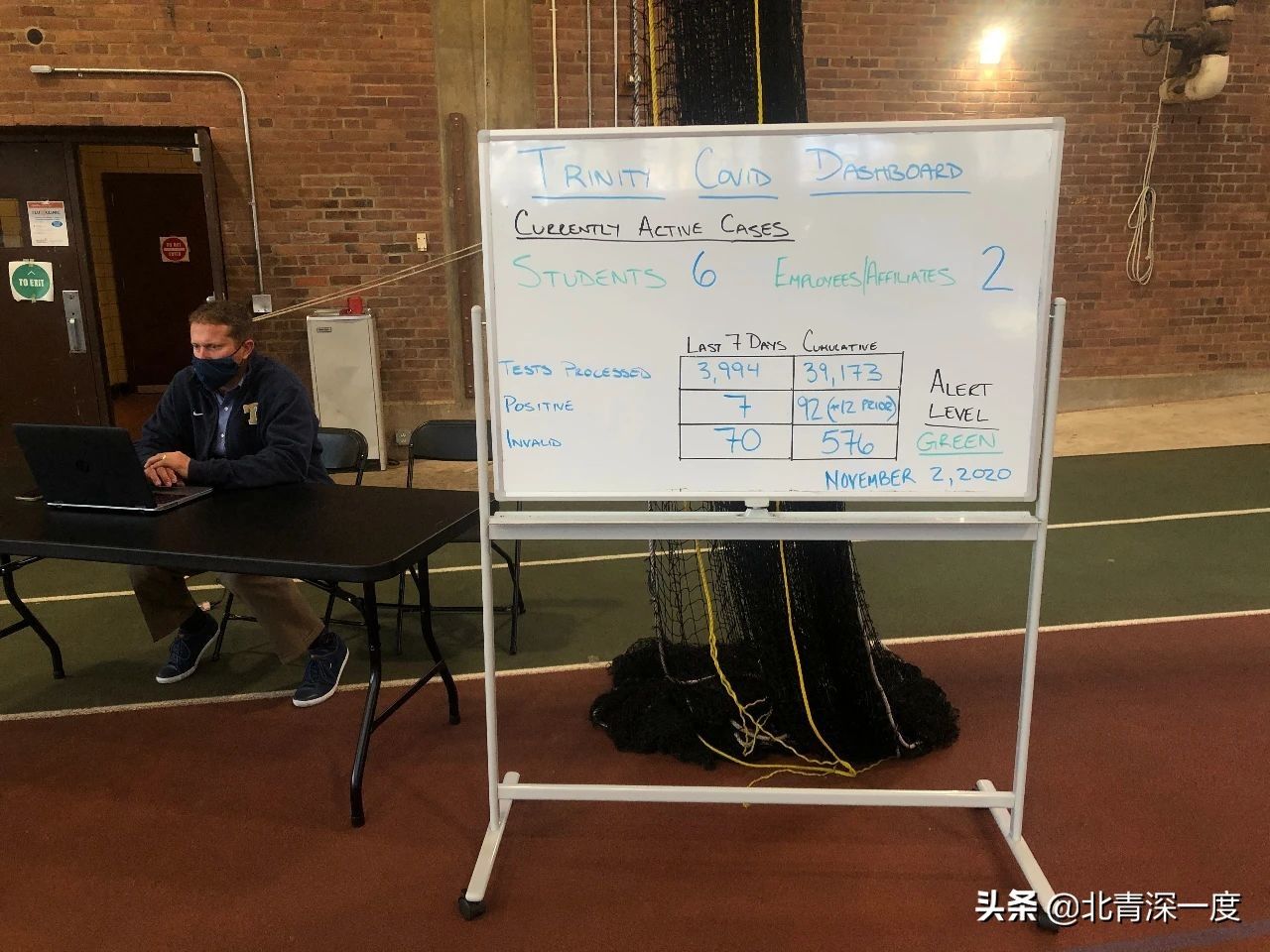

康涅狄格州三一學院走廊上,一個白板記錄著最近7天的病例數

“一天又這么過去了”

9月21日,在一個留學生團體的公眾號上,英國格拉斯哥大學商科研一新生柏云帆看到了自己學校的最新感染人數:178人。

柏云帆的學校全部課程都改為了線上,并且開始限制進入圖書館的人數、要求在室內戴上口罩。柏云范自己在校外租了間房子,房間面積不大,剛好裝下一張床、一張書桌和一個衣柜,

他一天的活動基本都在這個小房間里,七八點鐘起床,打開電腦上網課,之后做飯、吃飯,到晚上12點左右入睡。柏云帆出去過幾次,總是擔驚受怕,打車去商場,20分鐘的路程司機一直沒戴口罩,商場里“一米安全距離”的標識同樣形同虛設。

柏云帆只在10月7日去過一次學校,那天天氣比較冷,回來之后他感到嗓子有些疼。柏云帆有點害怕了,從行李中翻出從家里帶來的水壺,自己燒熱水喝。“需要一直喝水,回來好幾天了,一直嗓子疼。”

從中國帶來的藥,柏云帆吃得“摳摳嗖嗖”,“我本來想吃蓮花清瘟顆粒的,結果一看才10包,覺得不夠,不敢吃了,”他怕真確診新冠后沒藥吃,于是只吃了一顆頭孢,開玩笑說,“現在就只能多喝熱水了。”

每天晚上柏云帆獨自吃完飯,鎖好大門,再走回自己的房間,關上房門的那一瞬間,他心里感慨著,“一天又這么過去了。” 來英國一個月了,柏云帆仍然不習慣使用Facebook,主要用的社交媒體還是微信和QQ,但到了晚上,還在活躍的只有本地華人或者留學生組建的聊天群,朋友圈里也是一片靜悄悄的,因為此時國內已是深夜。

柏云帆租住的公寓里有6 個房間,房東說其他租客也是中國人,但都還沒入住。最近,柏云帆有時一整天都沒機會跟別人說句話,他給房東發郵件:“你能告訴我室友什么時候來嗎?我非常期盼我的室友,我自己在這里很孤獨。”

為了解決留學生的機票問題,英國已有20多所高校聯合包機接送中國學生返英,根據澎湃新聞報道,9月21日至11月15日期間,將有來自全國約2萬名留學生在重慶集結,分批次乘坐海南航空90余個航班從重慶江北國際機場直飛英國。

一位在英國做地接的華人將一段視頻發到了網上,空空蕩蕩的機場里,幾個剛落地的中國留學生正穿著防護服、收拾著行李。這位華人地接說,最近有很多留學生私信詢問該不該回英國,“對于這個問題,重要的是你們能否為自己的決定負責,也許在這個問題上,你們心里早就有了自己的答案。”

國外校園食堂貼出了間隔取餐的標識

活在夾縫中

最近幾個月,柏云帆被問過很多次了,這個時候為什么還一定要出國讀書。

學金融是柏云帆的興趣所在,也是他為自己定下的職業方向。格拉斯哥大學有著世界頂尖的商學院,為了來到這里,柏云帆從大三開始就做準備,額外選了幾門選修課,接著一遍又一遍地刷雅思,在第5次走出雅思考場之后,終于考到了申請格拉斯哥大學所要求的6.5分。

在英國讀研究生只需要一年時間,比起國內的兩三年能省下時間成本,柏云帆打算在格拉斯哥大學碩士畢業之后,再去香港讀一個學位,他認為,如果為了疫情而中斷計劃,省下的時間就白白浪費了。

在格拉斯哥大學商科專業,模擬股票交易是課程中比較重要的一部分,這意味著柏云帆必須去學校的機房上實驗操作課,學習計算機建模。“這也是我必須過來的原因,我不想因為這些影響到畢業。”

柏云帆到英國后,父母看到新聞里當地高校病例激增,被“嚇得不行”,每天跟柏云帆視頻的時候,都要求他出門時穿防護服、戴防護眼鏡。這些要求并不切合實際,柏云帆也只能先假意答應下來,“當你身邊的人都把這當做一個流感的時候,你把它當成一個嚴重的傳染病,那很搞笑,很夸張,特別夸張。”

相比之下,那些一直留在國外的留學生,承受了更長時間的壓力。自從美國疫情開始后,在麻省理工學院讀博的單曉雨和大多數中國同學一樣,盡量減少出門,但她始終沒想過中斷學業回國,“我一直認為,只要不接觸人、出門戴好口罩,感染的風險不大。”

4月初,單曉雨不知道什么原因發起燒來,她有些“慌了”,不敢出門,在家里吃了點感冒藥就在床上休息。但生病之外,更難應付的問題,是來自母親愈發“嚴重”的關心。那段時間,單曉雨的媽媽每天都會打來幾個電話,提出一些在她看來“沒法實現”的建議。

單曉雨知道自己無論說什么都無法解除媽媽的擔心,只能每天陪著她聊天,“你看我今天活得好好的,明天打電話的時候說我還是活得好好的。”這些話在單曉雨看來沒有什么意義,但好在漸漸地把媽媽的嘮叨“拖”過去了。

在采訪中,幾位留學生都提到了類似的感受,父母的“過分擔心”阻礙了他們之間的正常交流。其中一個留學生必須出門辦事,母親表示反對,兩個人發生了爭執,母親后來說自己整夜未眠,甚至做好了“當沒生過這個女兒”的準備,“她不明白,我已經盡全力做防疫措施了,他們的反復說教沒有辦法提升我的身體健康,只能給我更大的壓力。”

還有那些來自網絡上的聲音,也讓人沮喪。1月份疫情剛在國內爆發時,一位留學生在社交媒體上看到,有人指責留學生們沒有“與國共患難”。他說看到這樣的言論,覺得很委屈,“當時我特別關注國內疫情的新聞,看著那些確診病例,上課的心思都沒了。”

隨著國內的疫情得到控制,這位留學生以為輿論會平息,沒想到三四月份又是一波“論戰”,“因為留學生們要回去了,國內的人就說我們要把病毒帶回去。”這位留學生直言, 自己覺得很無助,“來回被罵,我感到一種極為強烈的不適應與沖擊。”

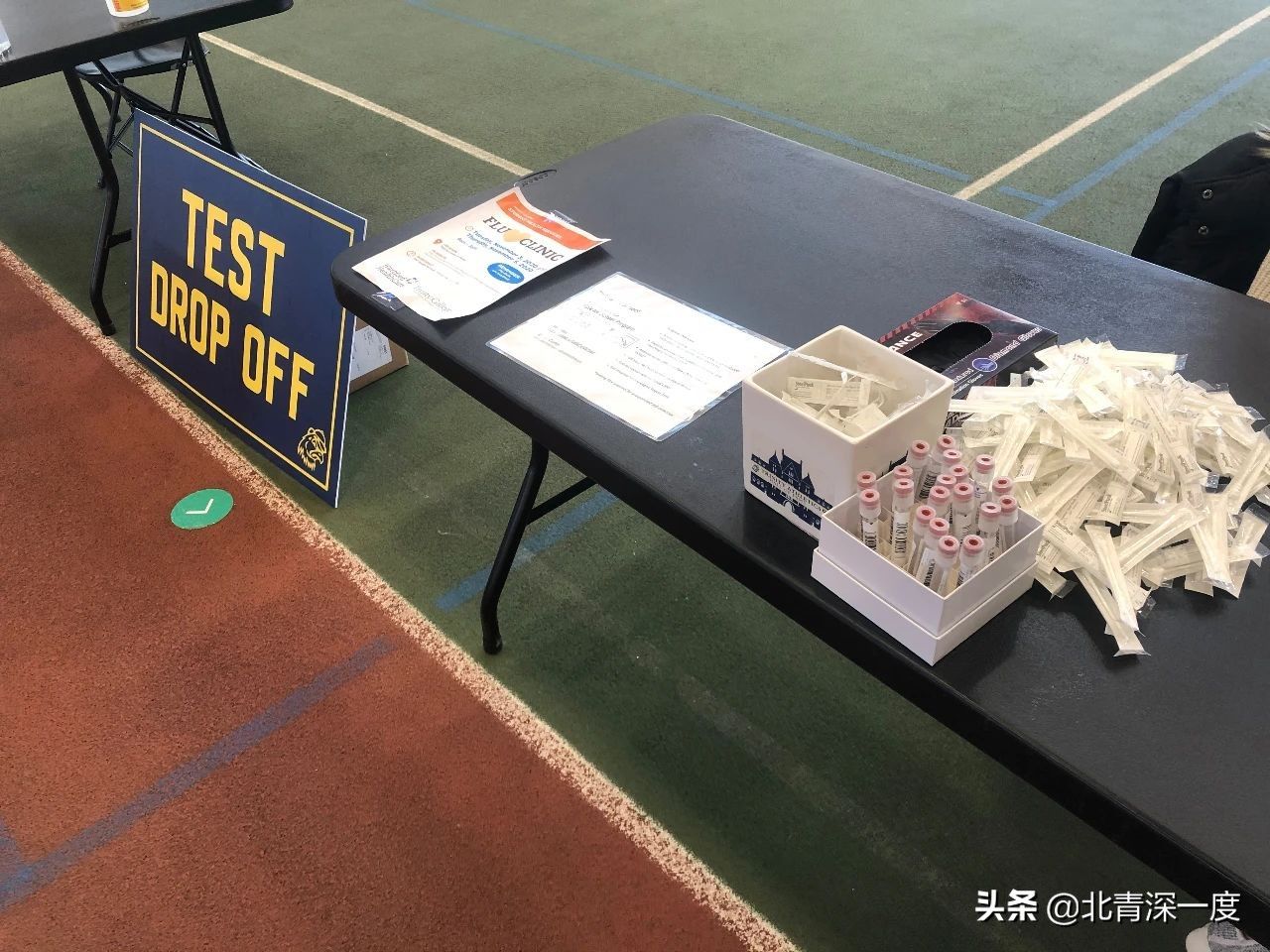

美國康涅狄格州三一學院新冠檢測點

不同

出于對英國“群體免疫”政策的擔心,在英國讀研的肖安靖3月份時回了廣東,在家的6個月里,他發現國內防疫體系和英國完全不一樣:去商店要掃健康碼、進小區要測體溫、在地鐵上要強制戴口罩……幾個月下來,他完全習慣了這些。

9月,肖安靖返回英國,他記得在過中國海關時,工作人員對他說:“注意安全,歡迎下次回家。”這是近幾個月里,讓肖安靖最感動的一件事。

回到英國后一周,因為疫情,學校的課程全部轉為線上,從那以后,肖安靖除了買菜也不再出門了。買菜的頻率每周一次,他總是和三四個中國留學生約著一起,戴好N95口罩去大型超市采購。“現在是沒有人歧視戴口罩的人了,幾個月以前,中國人戴著口罩出現在商場,旁邊會有人罵或者冷笑,說一些侮辱的話。”

英國政府規定,自7月24日起在公共場所必須戴口罩,否則罰款100英鎊。但是肖安靖在超市購物時發現,仍然有不少人沒戴口罩。另一名同在謝菲爾德大學的留學生也表示,就他所見,公共場所超過一半的人都沒戴口罩。肖安靖認為,這依然是源于文化差異,“一位國外的朋友告訴我,在他們的潛意識里面,戴口罩就是不健康的表現。”

在采訪中,一名英國留學生稱,今年三四月份時,她曾因為帶著口罩被人不理解, “街上當時只有兩個人,那個人就說,這里難道有病毒嗎?”另一名同學在公寓看到,對面有窗戶上貼著positive party(確診派對)的海報,他說近期在英國各地都可以看到這樣奇怪的海報。

由于文化差異的問題,肖安靖沒有特別親近的外國同學,但是他和一些中國留學生們會互相陪伴,幾天前,他們還一起去了其中一個留學生家吃了飯。“大家先給自己消個毒,然后去一個人公寓里。現在因為疫情,那個人的室友都沒來,公寓里只有他一個人。 ”

自從美國疫情開始后,在美國讀博的吳曉雪一直盡量減少出門次數, 她與一起做科研的外國同學、導師已經快半年沒見面了,雖然仍然會用zoom、Facebook這些線上工具溝通,但是她感覺大家不如以前親近了。3月份,吳曉雪給她的一位老師寫信,表示美國人對疫情太過輕視,和中國人的態度非常不一樣。 老師回信解釋說:美國從未經歷過這樣的疫情。

吳曉雪的室友是一位美籍華裔,疫情最嚴重的時候,這位室友也每天出去玩,吳曉雪很害怕,但是無可奈何,“我沒有權利要求別人不出門,法律沒有規定的我更不可能去規定,”吳曉雪寫了一條消息給室友,“我有口罩和藥物可以分享給你,請多多保重。”

過去幾個月里,吳曉雪感到狀態不對勁,心里總是不安,她覺得自己是“宅久了,憋出毛病了”。她開始和認識的中國人一起散步,沿著附近的查爾斯河走一圈,有時候心情不錯,會稍微走個兩公里,走到哈佛再回來。每到這個時候,吳曉雪都會有一種奇妙的感覺,“當我跟中國人一起戴著口罩散步的時候,碰到不戴口罩的外國人,就起碼覺得不是我個體跟整個社會對抗。”

閆瑩跟拍的流浪漢創作的畫作

一個可控的“自我時區”

在美國密歇根讀研的王依萍已經一年多沒有回國了,她本來計劃著在6月初開始一段實習,但是因為疫情,實習取消。對未來的不確定以及長時間沒有線下社交,她的情緒開始出現問題,暴飲暴食、無法集中精神,感覺失去了學習和工作的動力。

王依萍向心理醫生尋求幫助,對方給了她一個很實際的建議,去考個駕照,“在美國沒有駕照幾乎寸步難行,無法自由出行,這樣就沒有自主權,所以考駕照能夠幫忙找回對生活的控制感。”

在心理醫生的幫助下,王依萍嘗試著考取了駕照,還找到了新的實習offer,這讓她有種如釋重負的感覺。“疫情讓我意識到很多事情是不在自己掌控中的,但這些小成就也讓我體會到,即使大環境很糟,仍有很多個人可以努力的方向。“

采訪中,另一名留學生也提到,她已經在自己可控的范圍里做出了最好的選擇:“我們不單生活在這個不可控的世界當中,我們還生活在一個可控的自我時區當中。我對我的未來有計劃、有目標,可能這一年里我會過得很艱難,但會成長得更快。”

留學生閆瑩正在美國學習媒體專業,她想做一個紀錄片導演,從八月份至今,她一直在跟拍一個流浪漢。這名流浪漢就露宿在馬路邊,他總會用大礦泉水瓶養上一束花,有時是香水百合,有時是小雛菊。閆瑩后來才知道,這名流浪漢有很多街頭的朋友感染新冠后去世,他之所以插花,是在紀念這些人。

在拍攝流浪漢的時候,閆瑩送了他一份禮物:一些畫材。于是這名流浪漢開始畫畫,一些大片大片的鮮艷色塊拼湊起來的畫。他解釋說,“現在是一個非常時刻,這個時刻需要這些艷麗的畫作。”

閆瑩告訴國內的朋友說,不做出點成績她是不會回國的,拍出這個紀錄片就是她的一個目標。“疫情并不是我完成這個目標的阻礙,它僅僅是這個故事的背景。”

記者/顏星悅 實習記者/ 郭玉潔、周雪怡、文露敏

編輯/劉汨

(文中肖安靖、閆瑩、王依萍、吳曉雪為化名)

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn