中國植物科學繪畫的簡史之——近代時期

中國植物科學繪畫的簡史之——近代時期

作者:孫英寶

中國近代對植物的研究稱為植物分類學,進入植物分類學領域并伴隨植物分類學發展的植物繪畫,繼承和發展了中國傳統的繪畫風格。后來,受西方先進植物學知識和植物繪畫傳入的影響,具有中國新特色的植物科學繪畫開始誕生,其歷史發展比較短, 隨著西方植物學知識的傳入之后,在19世紀初才開始起步。不可否認的是,西方植物學知識的傳入, 對中國的植物學研究和植物科學繪畫的形成和發展影響較大。

從17世紀末起, 一些歐洲的采集家們就開始來到中國的廣州和其他沿海地帶采集植物標本。采集完后, 把植物標本攜帶回各國進行研究并發表。

通過對歐洲各國的植物分類學家對中國標本的采集、著作的發表和科學繪畫作品的研究, 發現西方國家在中國采集植物和對中國植物的認識較早, 對植物的科學研究和科學繪畫也是遠遠早于中國。所以,西方早期植物科學繪畫比同時期的中國植物繪畫成熟和超前, 證明中國與西方的植物學研究和植物繪畫作品在同一時期的發展狀況存在差異。

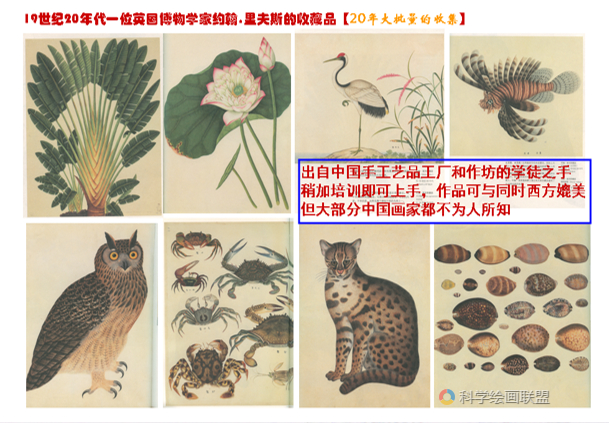

18世紀初期,英國著名的東印度公司就開始和中國進行商貿的交易往來,但他們的活動范圍被清政府限于廣州港附近。在被東印度公司雇傭的人員里面,有一位名叫約翰.里夫斯的英國博物學家,收藏有很多中國畫家繪畫的作品。約翰.里夫斯是東印度公司任職的博物學家,對中國的博物學有較深入的認識,還采集了大量的植物標本。但他主要的嗜好是收集中國的博物學繪畫作品。由于在文化和認識上存在一定的差異,中國的畫家不能繪畫出像西方那樣寫真的繪畫作品,但是經過里夫斯簡單的培訓后,中國的畫家竟然繪畫出具有中國特色的藝術作品。而且這些繪畫作品都是出自于手工藝工廠和作坊的學徒之手,作品的效果可與同時西方的相媲美,但是,大部分中國的畫家都是不為人所知。

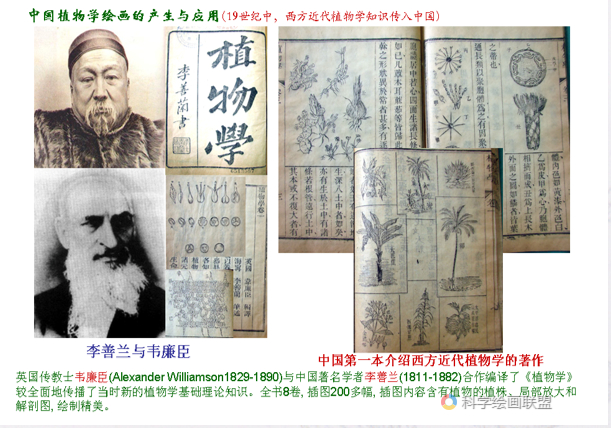

19世紀中葉, 隨著西方商人和傳教士的不斷東來, 西方的近代植物學知識也隨之傳入中國。英國傳教士韋廉臣(AlexanderWilliamson,1829-1890)和中國著名學者李善蘭(1811-1882)合作編譯了《植物學》,此書是中國第一本介紹西方近代植物學的著作, 較全面地傳播了當時新的植物學基礎理論知識。

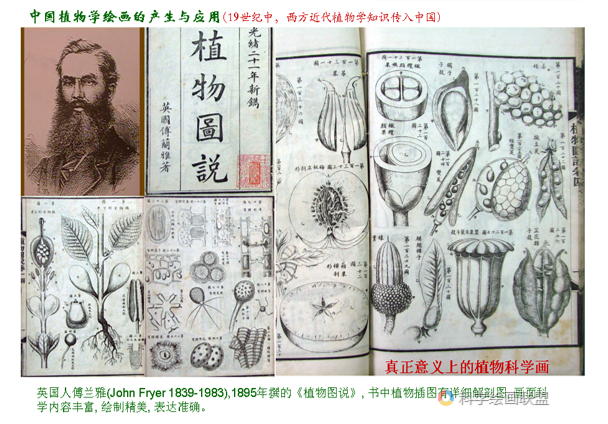

英國人傅蘭雅(John Fryer, 1839-1983)1895年撰 的《植物圖說》, 書中的植物插圖內也有解剖圖, 畫面科學內容豐富, 繪制精美, 表達準確, 堪稱真正意義上的植物科學畫。

自清末起, 受西方生物學知識的影響, 近代的植物學研究開始在中國的自然科學研究領域萌芽,在以后相繼出版的一些科普性報刊和近代植物學著作中, 逐漸有了中國繪畫家繪制的植物插圖。

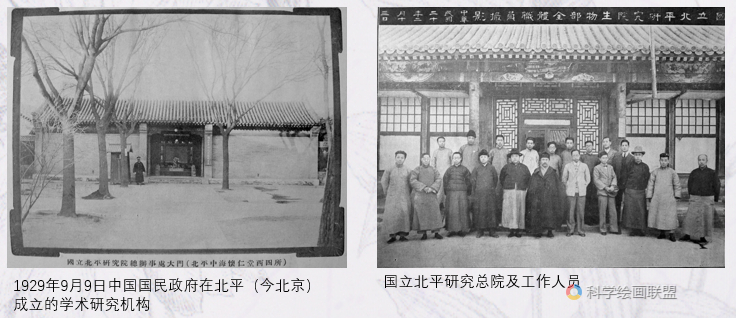

辛亥革命前后, 出外留學的很多植物學家陸續回國, 中國的植物學研究進入了一個新的歷史發展時期。

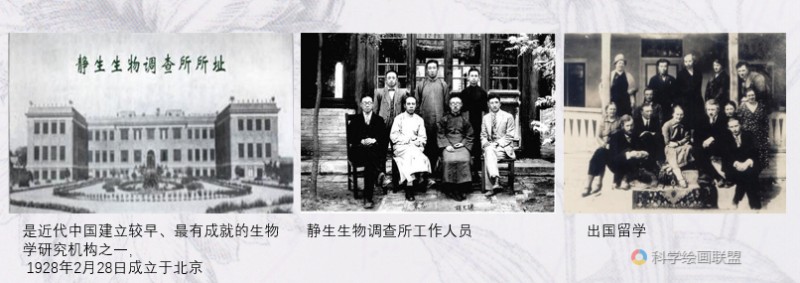

胡先骕是我國著名的植物學家,中國植物分類學的奠基人。1912年和1923年先后兩次赴美國進修學習,最終在哈佛大學攻讀植物分類學專業,并榮獲農學博士學位,1925年回國。自1918年起,先后擔任南京高等師范學校、國立東南大學、北京大學、北京師范大學等學校的教授,中正大學的校長,中央研究院的評議員、院士。在新中國成立后,任中國科學院植物研究所研究員。胡先骕對我國植物學的研究,尤其是對植物分類學、古植物學和經濟植物學的研究與教學,取得了突出的成就,先后發現一個新科、十個新屬、數百個新種。1923年,他與鄒秉文、錢崇樹一起合編我國第一部《高等植物學》。1933年翻譯出版了哈第所著《世界植物地理》。解放以后,他又先后編寫了《種子植物分類學講義》、《中國植物分類學》、《經濟植物學》和《植物分類學簡編》等著作。1928年起,他先后創辦了中國科學院生物研究所、靜生生物調查所、廬山植物園、云南農林植物研究所等科研機構,為我國植物學研究工作提供了重要基地,并有組織有計劃地對我國豐富的植物資源進行了廣泛深入的調查研究,取得豐碩的成果。1951年根據對近代植物形態學、解剖學和分類學的研究,創建多元植物分類系統,并提出了著名的被子植物出自多元的分類學系統理論,對近代植物學的研究與發展具有很高的科學價值。

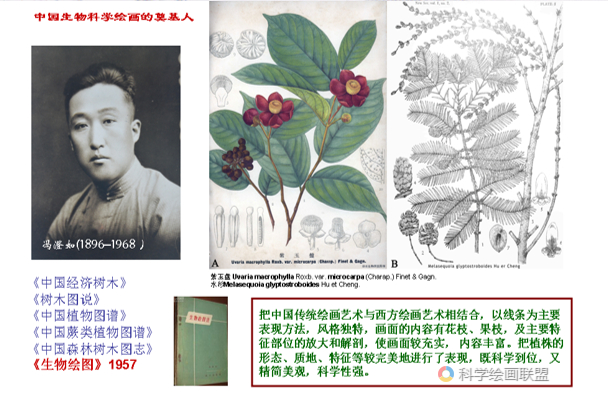

馮澄如(1896–1968), 江蘇宜興人。1922年和1925年在陳煥鏞教授編著的《中國經濟樹木》和《樹木圖說》中, 他以嶄新面貌繪制了全套植物科學畫, 打破了過去只有西方出版植物科學畫的慣例, 奠定了中國植物科學繪畫的基礎。1927年, 馮澄如為胡先骕與陳煥鏞合著的《中國植物圖譜》1–5卷繪制植物插圖250幅;1958年, 為秦仁昌與胡先骕合撰的《中國蕨類植物圖譜》1–4卷繪制插圖200多幅。這兩套大型圖譜內容精詳, 印工精美, 受到中外科學界的廣大好評。

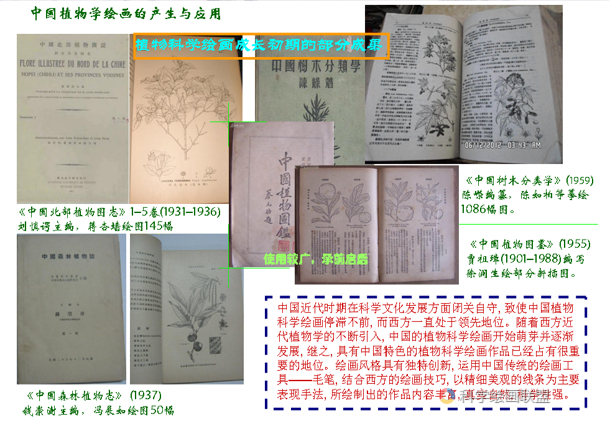

由于中國近代時期一度在科學文化發展方面閉關自守, 致使中國的植物科學繪畫停滯不前, 而西方一直處于領先地位。隨著西方近代植物學的不斷引入, 中國的植物科學繪畫開始萌芽并逐漸發展起來, 繼之, 具有中國特色的植物科學繪畫作品已經占有很重要的地位。尤其是繪畫風格, 具有獨特的創新, 運用中國傳統的繪畫工具——毛筆, 結合西方的繪畫技巧, 以精細美觀的線條為主要表現手法, 所繪制出的作品內容真實自然, 科學性強。

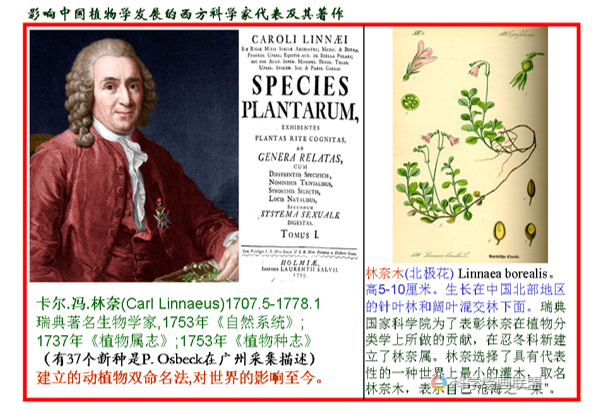

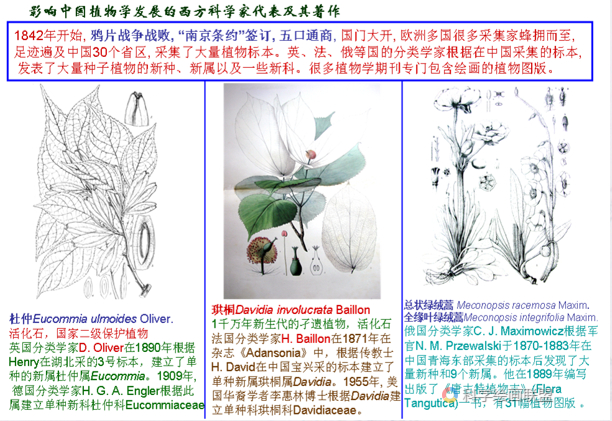

圖2:影響西方中國植物學與科學繪畫發展的西方科學家發表的中國物種

圖3:19世紀中西方植物學開始傳入中國

圖4:19世紀中西方植物學知識傳入中國

圖5:19十九世紀二十年代我國工藝師畫的作品

圖6:建國初我國成立了生物學研究機構與相關研究團隊

圖7:建國初,我國成立的了學術研究機構與成立研究團隊

圖8:中國植物科學畫的奠基人馮澄如先生

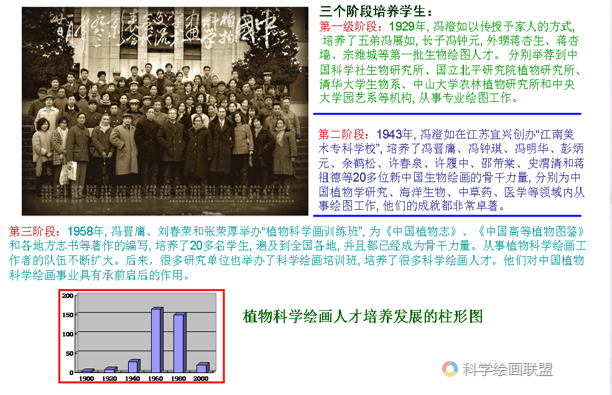

圖9:我國植物科學繪畫人才的培養階段

圖10:我國近代印刷出版含有科學和繪畫的植物學研究著作

作者簡介:孫英寶,中國第四代植物科學繪畫師;自然與生命教育研究創新者;自然科普美育創新與踐行者;浙江大學特聘客座講師;青海省自然保護地自然教育專家委員會委員;中國林業產業聯合會自然與實踐教育分會專家組成員;世中聯體育健康產業分會第二屆理事會常務理事。從事植物形態學與科學繪畫研究工作26年,所解剖與繪制的植物近1萬種,對植物的形態特征與生存智慧,有較深入而獨特的認知與解析。在國內核心與專業期刊發表文章14篇;參加和主編植物科學與自然教育著作30部。創建與實踐了自然教育基地內容與活動體系、自然教育特色校園文化體系。編著出版了《植物科學繪畫,從入門到精通》教材并建立學科教學體系;編著出版了《植物科學繪畫+自然教學法之基礎篇》與《植物科學繪畫+自然教學法之薔薇三姐妹》教材并建立教師培訓教學體系;創立認知與解讀自然的有效方式——自然筆記并建立培訓體系;創新實踐并推廣了科學與藝術自然教育形式與內容,以及自然科普美育文化系統與內容的建設方式。提倡并引導大家用“一支畫筆去認知、記錄與解讀自然”。立于生命平等的角度,引領大家走進自然、認知自然、研究自然、學習自然、熱愛自然和保護自然,并以自然筆記的形式去記錄自然。倡導以自然天地為學堂,萬物為師、動植物為友,以生命影響生命的方式去進行自然教育,培養獨特而有靈性的健康生命。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn